Le travail de Noria est ancré dans une conviction profonde : il ne peut y avoir de compréhension des crises politiques sans connaissance de première main des dynamiques concrètes des sociétés où elles se produisent. C’est la raison pour laquelle le principe fondateur de Noria est un engagement absolu dans la recherche de terrain.

Notre objectif premier consiste à traduire en analyses originales des données recueillies sur le terrain, de porter cette recherche auprès d’un public large, et de contribuer à informer le débat public

Nos programmes de recherche

Dernières publications

- (object) array(

‘BLOG_ID’ => ‘1’,

‘ID’ => 18229,

‘post_author’ => ’66’,

‘post_date’ => ‘2020-01-28 18:00:53’,

‘post_date_gmt’ => ‘2020-01-28 18:00:53’,

‘post_content’ => ‘

-

Noria Research

Les racines locales de la violence dans l’Est du Burkina Faso: La concurrence pour les ressources, l’État et les armes

(object) array(

‘BLOG_ID’ => ‘6’,

‘ID’ => 480,

‘post_author’ => ‘467’,

‘post_date’ => ‘2025-06-18 07:51:14’,

‘post_date_gmt’ => ‘2025-06-18 05:51:14’,

‘post_content’ => ‘

-

Africas

Terres sacrées et tensions profanes : économie religieuse et conflits agropastoraux dans le Sud tchadien

(object) array(

‘BLOG_ID’ => ‘1’,

‘ID’ => 32321,

‘post_author’ => ‘467’,

‘post_date’ => ‘2025-06-18 07:51:14’,

‘post_date_gmt’ => ‘2025-06-18 07:51:14’,

‘post_content’ => ‘

-

Noria Research

Terres sacrées et tensions profanes : économie religieuse et conflits agropastoraux dans le Sud tchadien

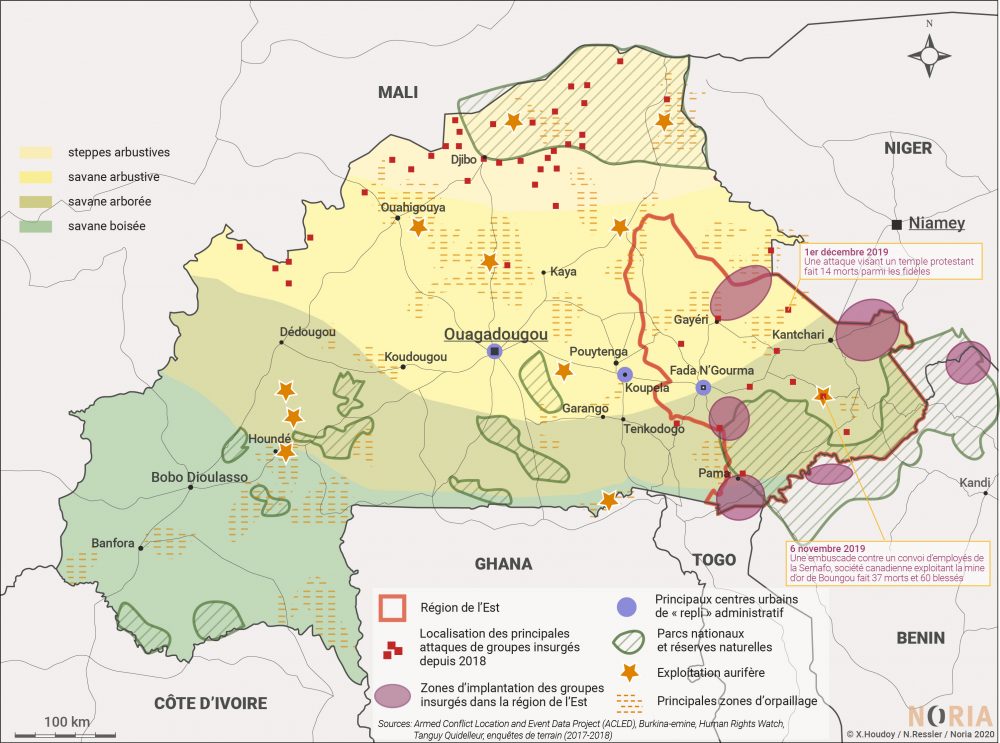

Entre fin 2018 et 2019, l’explosion de la violence liée à la présence de groupes djihadistes a secoué l’Est du Burkina Faso, jusqu’alors relativement épargné par ce phénomène. Si le déplacement des groupes djihadistes dans le Sahel relève avant tout d’une logique milicienne d’évitement des zones d’opérations « antiterroristes », la réussite de leur implantation s’explique largement par leur capacité à se greffer sur la marginalisation politique et économique de l’Est du Burkina Faso pour construire une insurrection armée. La région orientale du Burkina Faso est marquée par une histoire violente et un sentiment d’abandon de la part des citoyens qui ont généré des rapports conflictuels avec le pouvoir central. La population doit faire face à une criminalité endémique et à une compétition féroce pour l’accès aux ressources naturelles, l’État étant jugé absent ou prédateur, et sa justice défaillante. Les groupes armés tirent ainsi moins profit de l’adhésion à leur idéologie djihadiste que de ce terreau local qui leur permet de s’enraciner. L’Est du Burkina Faso apparaît comme un miroir grossissant des dynamiques de régionalisation de la violence désormais en cours au Sahel.

Djihad transnational et violences locales

Comme une grande partie du pays, la région orientale du Burkina Faso connaît, depuis la fin de l’année 2018, une augmentation spectaculaire du nombre d’actes violents commis par des groupes armés se revendiquant du djihadisme1 : utilisation d’« engins explosifs improvisés » et attaques contre l’armée régulière, enlèvements et assassinats ciblés sont ainsi devenus quasi quotidiens. Malgré plusieurs opérations militaires menées dans la région contre ces groupes armés, l’Est du Burkina Faso semble n’avoir trouvé sa place sur la carte médiatique du djihad africain qu’après la libération d’otages occidentaux en mai 20192, puis en novembre de cette même année, à la suite de l’attaque meurtrière de bus transportant les salariés d’une entreprise minière canadienne3.

Surnommée trivialement par les Burkinabè « la zone rouge » en raison de la forte activité criminelle qui y sévit, la région connaît depuis longtemps une violence diffuse. La perméabilité de ses frontières avec les pays voisins en a fait, historiquement, une zone de contrebande où les échanges informels jouent un rôle crucial dans l’économie locale et font vivre nombre d’habitants. L’Est du Burkina Faso sert ainsi d’interface entre la zone sahélienne et les façades maritimes du Bénin, du Ghana et du Togo. Cigarettes, carburant, ivoire, armes, stupéfiants ou simples biens de consommation quotidiens y circulent hors de tout contrôle étatique.

« L’État burkinabè a longtemps refusé de reconnaître la dimension endogène de l’insurrection armée »

La région est marquée par la marginalisation socio-économique de certaines communautés et des jeunes générations, notamment nourrie par une compétition accrue pour l’accès aux ressources foncières et naturelles. Ces « cadets sociaux4 » nourrissent un sentiment de dépossession qui a été mobilisé par certains discours djihadistes. Les groupes armés vont proposer de leur venir en aide en offrant avantages et protection, à condition que ceux-ci les rejoignent dans leur opposition à l’État central, tenu pour responsable de leur situation.

L’État burkinabè a longtemps refusé de reconnaître la dimension endogène de l’insurrection armée qui secoue l’Est du pays et accusé certains acteurs du conflit malien ou des mercenaires restés fidèles au chef de l’ancien régime, Blaise Compaoré5, d’en être à l’origine. Une telle approche semble ignorer que l’implantation des groupes armés se réclamant du djihad doit plus à leur capacité à se saisir des problèmes socio-politiques locaux qu’à une quelconque aide extérieure. Leur aptitude et leur facilité à mener des actions de guérilla tient ainsi en grande partie à la réussite préalable de leur intégration au sein de territoires délaissés et en proie à une gestion politique défaillante.

L’implantation durable de groupes djihadistes témoigne en ce sens moins d’une « radicalisation » politique ou religieuse de la population – entendue comme le recours croissant à des pratiques violentes par adhésion à un système idéologique – qu’elle ne révèle leur capacité à se saisir des tensions entre l’État central et les populations de l’Est du pays. Leur inscription locale bénéficie d’une situation où l’usage (ou la menace) de la violence est la principale ressource politique dont disposent ces habitants dans leur rapport avec leurs institutions.

De la pression foncière à la concurrence pour les ressources naturelles : une économie politique productrice de violence

Malgré des ressources naturelles diverses et abondantes (pâturages, terres fertiles, bétail, lacs, etc.), la population de l’Est ne dispose que d’un très faible accès à l’eau et à l’électricité. Elle reste, pour sa majorité, dans une grande pauvreté et connaît un taux de scolarisation extrêmement bas. Seuls 10 % des chefs de famille ont reçu une éducation au-delà de l’école primaire et plus de 60 % n’ont jamais eu d’instruction, dans une région où plus de la moitié des ménages se trouve en situation d’insécurité alimentaire6. La région pâtit également du manque d’investissement public : les routes qui la sillonnent sont dans un état désastreux et ses rares bâtiments administratifs sont vétustes et sous-équipés.

Le Burkina Faso ayant hérité de la période coloniale d’une tradition étatique jacobine, les zones périphériques s’estiment marginalisées par le pouvoir central de Ouagadougou, que beaucoup d’habitants associent à la communauté Mossi, majoritaire au Burkina Faso et occupant principalement le plateau central du pays. Les autres composantes nationales, Gourmantché et Peul, s’estiment en effet privées d’un accès aux ressources politiques et économiques et mobilisent en retour des discours identitaires d’opposition au pouvoir étatique.

« La pression foncière explique le déplacement vers les aires de transhumance, provoquant des tensions entre paysans et communautés d’éleveurs »

Trois grandes dynamiques contribuent à transformer le rapport à la terre et à nourrir les inégalités économiques dans l’Est du Burkina Faso. La première tient à l’entrée en vigueur en 2009 de la loi 0034. Celle-ci modifie les règles de cession des propriétés foncières en introduisant des logiques capitalistes – la revente des terres aux plus offrants – au détriment des pratiques de transmission familiale des biens. Cela a entrainé un processus de concentration des terres, relativement nouveau dans cette zone. Les propriétaires terriens, très souvent âgés, privent ainsi les jeunes générations de la possibilité de disposer de terres pour l’agriculture dans un contexte de croissance démographique7, comme l’explique le maire d’une petite commune : « Près de chez moi il y avait un vieux avec une dizaine d’enfants. Il a vendu presque toutes ses terres à un riche Ouagalais. Il n’avait jamais eu d’argent et on lui propose des millions de francs, forcement il craque. Mais maintenant ses enfants, ils vont vivre de quoi ? »

Il en résulte un rapport hostile de la part de la jeune génération vis-à-vis des nouveaux acquéreurs, souvent perçus comme des « étrangers » puisque non issus des cercles familiaux ou communautaires, et accusés de spoliation. Cette hostilité s’étend parfois à la chefferie coutumière et aux chefs de terre, désignés comme complices. Cette fracture générationnelle prive ainsi les plus jeunes d’exercer leur activité agricole et favorise l’émergence d’une classe de propriétaires terriens, souvent jugés proches du pouvoir central ou ayant des relations avec ce dernier. La pression foncière, produit de la restriction des terres disponibles, explique ensuite le déplacement des zones de culture vers les aires de transhumance, provoquant par ricochet des tensions entre paysans et communautés d’éleveurs, dans un pays où ces deux activités jouent un rôle primordial. L’agriculture et l’élevage emploient plus de 80 % de la population active8.

La deuxième dynamique de transformation du rapport au foncier – notamment depuis les années 2000 – est liée au renforcement par l’administration centrale des aires naturelles protégées et de zones de chasse réglementées, qui réduisent les possibilités pour les populations d’accéder à des terres cultivables ou des lieux de pêche et de chasse. La frustration sociale est d’autant plus forte que ces zones privatisées sont généralement accaparées par des groupes ou des individus que les populations désignent, là encore, comme « étrangers ».

Ce peut être l’État, incarné par les agents des Eaux et Forêts qui rackettent les habitants, comme en témoigne un représentant des éleveurs : « On a des bergers qui nous appellent car les agents de l’État leur demandent 100 000 francs pour quelques branches coupées dans un parc. Vous vous rendez compte de ce que cela représente ? ». Ces frustrations sont aussi alimentées par la présence de sociétés étrangères. Dans le parc de la Pendjari à la frontière béninoise, ce sont des agents de sécurité privés, employés par l’ONG African Parks, qui notamment à partir de 2017, ont repoussé certaines populations hors des zones protégées. Ces politiques de gestion du foncier entraînent une réduction des espaces vivriers disponibles pour les populations rurales qui ne bénéficient pas de leur réallocation.

Enfin, comme dans le reste du pays, les compagnies étrangères qui détiennent les mines d’or ont établi de stricts périmètres de sécurité autour de leurs zones d’activité, au sein desquelles ne peuvent pénétrer les populations locales (y compris les acteurs sécuritaires). Les populations estiment ne pas bénéficier de compensations suffisantes pour ce qui est perçu comme une confiscation des terres au profit des activités aurifères. Un sentiment qui est aussi accentué par la criminalisation des activités d’orpaillage artisanales.

« L’État a jusqu’ici apporté une réponse uniquement sécuritaire au développement de l’économie informelle ou aux mobilisations sociales dans l’Est du pays »

Face au peu de perspectives d’activité économique légale, les jeunes générations investissent le secteur informel de l’orpaillage, du braconnage ou de différents trafics. La seule réponse apportée par l’État a été de criminaliser ces activités. La vingtaine de sites d’orpaillage illégaux de l’Est du pays représente des centres attractifs pour une jeunesse désœuvrée, mais ces activités demeurent sous la menace des agents de l’État qui peuvent les fermer à tout moment ou racketter les ouvriers lorsqu’ils repartent des sites d’extraction. Quant à ceux qui choisissent d’occuper illégalement des parcelles de terre dans les zones protégées pour les cultiver, ils se voient expulsés par les agents de l’État (policiers, militaires, agents des Eaux et Forêts) souvent de manière violente : destruction des cases et des greniers à grains, amendes, etc.

Les conflits qui naissent de cette raréfaction des débouchés économiques prennent d’autant plus d’importance qu’ils sont généralement mal régulés par une justice étatique considérée incompétente et corrompue, comme l’explique un éleveur : « si on va au tribunal, c’est surtout le plus riche qui gagne. » Les populations de l’Est perçoivent les fonctionnaires de la région comme des éléments perturbateurs de la paix sociale et expriment leur absence de confiance vis-à-vis des acteurs de la chaîne pénale (police, gendarmerie, tribunaux), au-delà même des soupçons de connivence entre forces de sécurité et criminels.

Les communautés réfractaires au pouvoir étatique tentent alors d’inventer des formes locales de gestion pour contourner le pouvoir de ses agents. Face à ces formes inédites de mobilisation en réaction à la marginalisation économique d’une part grandissante de la population, l’État a jusqu’ici apporté une réponse uniquement sécuritaire comme le développement d’opérations de « ratissage », qui ont souvent conduit à des exactions contre les populations. On observe des pratiques politiques alimentant des dynamiques de fragmentation sociale au sein même de la région et jusque dans les familles, ce qui provoque une multitude de frustrations individuelles ou collectives.

Ces évolutions des pratiques foncières ont profondément bouleversé le rapport des populations locales à la terre et ont contribué à nourrir leur ressentiment. La propriété et l’usage de la terre conditionnent une relation de propriété entre les hommes et un espace mais organisent également les rapports sociaux entre les individus. L’implantation de groupes armés se revendiquant du djihad agit ainsi comme un révélateur de ces enjeux que l’on retrouve dans d’autres parties du Burkina Faso (notamment à l’Ouest) ainsi qu’au niveau régional.

Apprentissage du « métier des armes »

La transformation des modalités d’accès à la terre et aux ressources naturelles s’est conjuguée à une diffusion de différentes formes de violences armées dans la région. Dans les années 2000, des groupes criminels se spécialisent dans le « coupage de routes » et la taxation des populations, profitant de la densité des forêts, de la porosité des frontières et de l’absence de contrôle étatique dans une partie de la région orientale. Le démantèlement de nombreux réseaux criminels par les groupes d’autodéfense « Koglweogo » depuis 2015 semblait avoir apaisé la situation9. Certains délinquants avaient opté pour une intégration (contrainte ou volontaire) aux groupes d’autodéfense, faisant mécaniquement baisser la criminalité. « On a su faire revenir nos enfants qui étaient partis en brousse pour tuer, voler et violer. Aujourd’hui, ils sont avec nous », expliquait en 2017 un chef Koglweogo.

La recherche de la paix sociale dans la région a favorisé une alliance de circonstance entre un État jugé absent et ses partenaires Koglweogo. La réduction des activités criminelles s’est cependant accompagnée d’une explosion des abus de pouvoir de la part des groupes d’autodéfense : arrestations et détentions arbitraires, rackets sous formes d’amendes arbitraires, tortures, etc. Malgré la participation ponctuelle de ses forces de sécurité aux activités des groupes d’autodéfense, la légitimité de l’État central à déployer et user de la force publique s’est érodée dans cette alliance.

« Les groupes d’autodéfense n’ont pas pu faire face à l’implantation et à la concurrence de groupes armés mieux équipés et entraînés »

Dans un premier temps, la collaboration entre l’État et les groupes d’autodéfense a permis la création d’un espace régulé par l’utilisation privée de la violence, les Koglweogo ne représentant pas une menace directe pour l’État. Ils ne s’attaquaient pas à ses institutions et coopéraient régulièrement avec ses forces de sécurité, malgré parfois des frictions sur le terrain avec ces derniers. La solution sécuritaire peine cependant à masquer les conséquences de l’absence de l’État. Comme le confiait un élu en 2017, « avant les Koglweogo, il n’y avait pas de sécurité. Aujourd’hui c’est mieux, mais ici on peut rouler des heures sans jamais rencontrer un poste de police […] et regardez nos routes, dans quel état elles sont ! C’est pareil, l’État ne fait rien pour nous ». Le pouvoir encourage la formation de cette galaxie de groupes vigilants, qui s’officialisent rapidement pour, notamment, rendre la justice, sécuriser des biens, etc.

Si les groupes d’autodéfense ont ainsi pu contribuer à une certaine stabilisation de la zone, ils n’ont cependant pas pu faire face à l’implantation et à la concurrence de groupes armés mieux équipés et entraînés, dans un contexte où l’État ne pouvait pas répondre aux incursions des groupes djihadistes. À partir de 2018, les attaques ont en effet proliféré dans la région, laissant les groupes d’autodéfense impuissants. « Deux de nos membres ont été égorgés pendant une opération avec l’armée, on ne peut pas lutter, on n’a pas d’armes de guerre », se plaint un responsable Koglweogo.

De tels événements ont grandement participé à démobiliser les Koglweogo de la zone, ou les ont incités à conclure des pactes locaux de non-agression avec les djihadistes. Le maire d’une commune de l’Est explique ainsi : « les djihadistes sont venus voir les Koglweogo, ils leur ont dit qu’ils faisaient le même travail, pour aider la population et qu’il n’avaient pas de problème avec eux tant qu’ils n’aidaient pas l’État ». Il apparaît aussi que des anciens Koglweogo auraient rejoint les groupes djihadistes ou collaboreraient régulièrement avec eux.

Que ce soit au travers des activités de banditisme, d’engagement dans des groupes d’autodéfense ou dans des groupes djihadistes, on observe une diffusion et une banalisation du métier des armes dans la région. La circulation entre ces différentes formations suit des logiques d’opportunité au gré des réseaux familiaux, des relations amicales ou de l’ouverture de nouveaux circuits commerciaux. Cette porosité montre que l’exercice et la maîtrise de la violence sont d’abord et avant tout une ressource politique dans un contexte social et économique sinistré. En retour, les hommes acquièrent des compétences et un réseau social qui vont participer d’une restructuration de la société, dans une dynamique où la violence devient la principale ressource politique. L’ascension sociale des porteurs d’armes rend tout retour en arrière difficile.

« Un individu peut tout à fait exercer des activités de trafic, être agriculteur et participer à des actions avec un groupe djihadiste »

L’émergence d’une génération qui se réfugie dans les métiers des armes répond à un gouvernement « par la violence » de cette région par une multitude d’acteurs. Décrié pour son absence ou la corruption de ses agents, l’État central n’est présent qu’au travers de ses forces de sécurité tenues responsables de nombreuses exactions contre les populations civiles. Groupes criminels, d’autodéfense ou djihadistes sont autant d’institutions durablement implantées dans l’Est du pays dont le principal mode d’interaction avec la population reste la coercition ou la menace.

Dans un contexte d’instabilité et d’insécurité, ces dépositaires de la violence deviennent des référents locaux plus importants que les représentants de l’État. Le peu de perspectives futures, notamment pour les jeunes générations, pousse de nombreux individus à coupler le métier des armes à une économie de la débrouille. Ce métier des armes est pratiqué par beaucoup comme un travail saisonnier et un individu peut tout à fait exercer des activités de trafic, être agriculteur et participer à des actions avec un groupe djihadiste. Ces dynamiques s’ajoutent aussi au fait que des jeunes ayant émigré pour des raisons économiques se sont retrouvés dans des zones de conflit au Mali et au Niger. Certains d’entre eux ont intégré des groupes armés et reviennent ensuite dans leur région d’origine. Sur fond de prolifération des armes et d’activités liées à leur usage, la mobilité sociale et la fluidité des identités compliquent l’appréhension de l’émergence du djihadisme dans l’Est du Burkina Faso.

L’apparition du phénomène djihadiste ne constitue pas une nouveauté par son recours aux armes. Mais, en s’en prenant directement à l’État et ses symboles, celui-ci offre une rupture avec l’ordre social de la violence qui prévalait jusqu’alors, dont l’usage se limitait au contrôle des activités criminelles et du territoire, parfois en lien avec les forces étatiques. La convergence entre usage djihadiste de la violence et revendications d’une population qui se vit comme marginalisée par le pouvoir central permet d’appréhender son enracinement au Burkina.

« Ce sont nos fils et nos frères qui nous tuent » : l’implantation des groupes armés se revendiquant du djihad

Les différentes opérations dites de ratissage conduites par les armées malienne, burkinabè, nigérienne et française ont incité certains groupes armés djihadistes à quitter la bande sahélienne pour se réfugier dans des zones où la pression militaire était moindre. Avec ses grandes forêts difficiles d’accès, la région de l’Est du Burkina Faso constitue un sanctuaire stratégique pour ces combattants.

« Les groupes armés se sont ensuite attelés à faire disparaître les signes qu’ils associent à des représentants de l’État »

La présence de ces groupes insurgés début 2018 s’accompagne du déploiement d’actions de guérilla visant à harceler les forces de sécurité, en s’en prenant aux patrouilles ou aux postes de sécurité avancés. Cette tactique a forcé le cantonnement des militaires et des policiers, qui ne sortent désormais que peu de leurs camps. « Les militaires n’osent plus patrouiller en brousse ou en forêt de peur de sauter sur une mine, il y a même un poste de douane gardé par les Koglweogo la nuit car ils ne veulent plus y rester », confie un responsable sécuritaire local. De cette époque, les groupes armés ont gardé l’habitude de maintenir le flou autour de leur identité et ne revendiquent pas leurs attaques.

Après avoir fait reculer les forces de sécurité loin du monde rural, les groupes armés se sont ensuite attelés à faire disparaître les signes qu’ils associent à des représentants de l’État, en menaçant les agents des Eaux et Forêts, les enseignants ou encore les exécutifs locaux. Un élu raconte qu’« ils arrivent dans les mosquées à la fin des prêches pour nous donner des consignes, ils menacent les enseignants de l’école, on les voit se promener en moto avec leurs Kalachnikov, les gens ont peur ». Cette stratégie a provoqué la fuite de certains administrateurs des autorités communales, d’enseignants, de personnels de santé ainsi que la fermeture de nombreuses écoles, alimentant d’autant plus le sentiment d’abandon des populations.

L’absorption du discours contestataire par les djihadistes et leur inscription sociale leur a permis de recruter des combattants locaux. Au sein de leurs groupes, on retrouve des représentants de toutes les communautés de la zone (Peul, Gourmantche et Mossi) ainsi que quelques étrangers, venus des pays voisins. Grâce à leur recrutement local, à l’intégration de certains bandits et d’anciens Koglweogo, ou à des pactes de non-agression conclus avec ces derniers, les groupes ont également développé une connaissance fine de la population au sein de laquelle ils vivent. Cet atout est crucial pour la conduite d’attaques contre les forces de sécurité et d’assassinats ciblés contre les civils qui s’opposent à eux ou qui sont soupçonnés de collusion avec l’État. « Ce sont nos fils et nos frères qui nous tuent. Tout le monde a peur, les gens qui collaborent se font égorger, ils nous ont menacés directement, moi je ne peux plus rentrer dans ma commune » déplore un maire de l’Est du pays réfugié désormais à Fada N’Gourma.

La composition de ces groupes armés souligne leur adaptation aux réalités locales. Dans la région Pama, frontalière du Bénin, on retrouve par exemple de jeunes immigrés burkinabè revenus du Mali ou du Niger avec des pratiques religieuses rigoristes, proches d’Ansarul Islam et de la Katiba Macina10 . Les éleveurs, communautés transhumantes qui sillonnent le Soum (région du Nord), fournissent un second type de combattants. Leur rapprochement avec les groupes djihadistes a été facilité par la réduction des zones de pâturages et leur entrée en conflit avec les autorités étatiques ou les communautés sédentaires.

« Les premières mesures instaurées par les djihadistes ont consisté à rouvrir les zones de chasse et de pêche pour les habitants »

Dans la zone de Gayeri (près du Niger), les groupes seraient quant à eux affiliés à l’État islamique au Grand Sahara, formés de locaux et d’étrangers ayant eux aussi combattu au Mali. C’est ce dernier groupe qui a eu la stratégie de conquête la plus offensive, faisant du prosélytisme dans les villages et brûlant les écoles publiques. Les groupes assurent également une protection aux communautés peules transhumantes visées par les représailles des forces de sécurité burkinabè qui les accusent de soutenir les djihadistes.

Les groupes armés ont su aussi habilement se saisir des revendications et des particularismes locaux pour s’implanter. Pour gagner l’approbation des populations dans l’Est, les premières mesures instaurées par les djihadistes ont consisté à rouvrir les zones de chasse et de pêche pour les habitants. Ces acteurs armés offrent une protection aux individus menacés par l’État pour leurs activités informelles, que ce soit l’orpaillage, le braconnage ou le trafic transfrontalier.

Les groupes armés se sont greffés au tissu économique et prélèvent des taxes qui leur permettent de se fournir en armes, munitions et vivres en promettant de garder à distance les agents de l’État (policiers, gendarmes, militaires, douaniers, ou agents des Eaux et Forêts). De même, ils protègent les communautés des pratiques prédatrices de ces derniers, comme dans le cas des conflits entre éleveurs et fonctionnaires de l’Agence des Eaux et Forêts accusés d’abus. Ce sont ces agents qui ont été visés par les premières vagues d’assassinats ayant précédé les attaques de plus grande envergure.

Sur un site d’orpaillage, le maire d’une commune proche de la frontière béninoise raconte que les djihadistes « se sont entendus avec les orpailleurs, qui se battaient contre les gendarmes et les agents des Eaux et Forêts, venus les déloger ou les racketter. Maintenant, ils contrôlent les sites, taxent la production et les autorités n’osent plus s’approcher ». Le contrôle des sites d’orpaillage serait ainsi devenu une activité particulièrement rémunératrice pour ces combattants et cette production en pleine croissance s’écoule facilement par les pays de la façade maritime (Bénin, et surtout Togo). Les revenus issus des taxes aurifères permettent l’achat d’armes dans les pays voisins du Sud, en profitant des réseaux de trafic préexistants.

L’intégration dans un groupe armé est aussi perçue comme un facteur d’ascension sociale pour des jeunes en mal de reconnaissance. Le prestige lié au port des armes, les rétributions symboliques auxquelles ils peuvent accéder ou encore la possibilité de trouver un cadre idéologique pourvoyeur de sens constituent des ressources qui leur deviennent accessibles dans ce contexte. « Les jeunes désœuvrés de mon village, je les vois regarder des vidéos de propagande sur leurs téléphones, ils ont envie d’autre chose », reconnaît un élu local. L’ascension sociale se double d’une amélioration des conditions de vie matérielle, puisque les groupes armés rémunèrent leurs combattants.

Conclusion

Les premières actions menées par l’État burkinabè n’ont pas enrayé la propagation des violences et les actions des groupes djihadistes. Elles ne semblent pas non plus redonner confiance à des populations craignant tout autant les exactions de l’armée que celles des djihadistes. Ces concurrences dans l’exercice de la violence montrent que la simple réponse armée ne permettra pas de revenir à un apaisement des tensions, même relatif, ou à enrayer les dynamiques d’implantation de groupes djihadistes, qui se sont greffés sur une situation socio-économique critique et un héritage violent. Face à ce terreau insurrectionnel en développement et dans une dynamique régionale sécuritaire inquiétante, l’État burkinabè semble avoir choisi une option avant tout militaire dans la zone de l’Est. Si les ratissages militaires ont pu amener à la « neutralisation » d’hommes en armes, ils ne peuvent, sur le long terme, faire figure de solution.

L’apparition d’un répertoire religieux associé au djihad doit être contextualisée dans ses dynamiques locales : les groupes armés ont su s’insérer dans les tissus économiques et sociaux de la région, profitant de circonstances et d’une géographie favorables. Les racines des contestations armées et de l’attraction exercée par ces groupes se trouvent avant tout dans l’abandon, la dépossession et la marginalisation ressentis par les populations. Celles-ci sont confrontées à une lutte économique pour les ressources naturelles dans laquelle elles se trouvent défavorisées par des forces « étrangères », incarnées par les grandes compagnies minières, les parcs naturels privés, les agents de l’État, ou encore l’immigration interne.

L’Est du Burkina est enfin symptomatique des dynamiques de recomposition des États en cours au Sahel car les institutions apparaissent de plus en plus recroquevillés dans les zones urbaines et péri-urbaines. Face à la montée des violences, les capitales et les villes moyennes (ici Ouagadougou et Fada N’Gourma) deviennent des zones de repli pour les administrations, les exécutifs politiques, les forces de sécurité et les services de l’État. Passé les postes de contrôle de ces zones, les territoires ruraux devenus inaccessibles ou presque sont gouvernés par la violence, que ce soit par des acteurs que l’État peut utiliser comme des supplétifs ou par des groupes qui s’opposent à lui.

Notes

‘, ‘post_title’ => ‘Les racines locales de la violence dans l’Est du Burkina Faso: La concurrence pour les ressources, l’État et les armes’, ‘post_excerpt’ => ‘Entre fin 2018 et 2019, l’explosion de la violence liée à la présence de groupes djihadistes a secoué l’Est du Burkina Faso, jusqu’alors relativement épargné par ce phénomène.

‘, ‘post_status’ => ‘publish’, ‘comment_status’ => ‘closed’, ‘ping_status’ => ‘closed’, ‘post_password’ => », ‘post_name’ => ‘les-racines-locales-de-la-violence-burkina-faso’, ‘to_ping’ => », ‘pinged’ => », ‘post_modified’ => ‘2024-06-26 13:08:29’, ‘post_modified_gmt’ => ‘2024-06-26 13:08:29’, ‘post_content_filtered’ => », ‘post_parent’ => 0, ‘guid’ => ‘https://www.noria-research.com/?p=18229’, ‘menu_order’ => 0, ‘post_type’ => ‘post’, ‘post_mime_type’ => », ‘comment_count’ => ‘0’, ‘filter’ => ‘raw’, )Les « conflits agriculteurs et éleveurs » saturent l’univers médiatique tchadien au point de confirmer l’impression de leur permanence dans le temps et dans l’espace. En septembre 2022, le journal Le Pays alertait sur la gravité de la situation dans le Sud du pays : « les agriculteurs et éleveurs […] s’affrontent… certains villages sont incendiés, plus de 15 morts et des dizaines de blessés. La situation est inquiétante » 1. Des titres alarmants comme celui-ci sont courants, pour quiconque est familier de l’actualité de ce vaste pays situé en Afrique centrale. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA), ces « conflits agriculteurs et éleveurs » représentaient à eux seuls 42 % des incidents violents recensés dans le pays au premier semestre 2024, avec une prédominance dans le Sud, qui concentre environ 77 % des affrontements 3. Si ces conflits sont largement médiatisés, ils s’inscrivent aussi dans une historicité longue.

Il convient déjà de noter que les conflits agropastoraux ne constituent en rien une réalité nouvelle, ni au sud du Tchad ni dans l’ensemble du bassin du Lac Tchad. Ils s’inscrivent dans une histoire longue de cohabitation souvent fragile entre cultivateurs et éleveurs, marquée par des équilibres sans cesse redéfinis. La littérature scientifique récente converge sur le fait qu’ils ne sauraient être réduits à un antagonisme traditionnel, mais qu’ils doivent être pensés comme l’expression de transformations profondes des rapports au foncier, aux ressources naturelles et à l’autorité politique. Deux courants de pensée se dégagent dans les travaux récents. Le premier lit ces violences comme les symptômes d’une crise de la gouvernance foncière, catalysée par des facteurs structurels comme la pression démographique, l’extensification agricole ou encore le changement climatique 4. Le second, qui tend désormais à s’imposer en référence cherche à dépasser l’analyse en surface pour interroger les logiques historiques, politiques et symboliques qui sous-tendent ces affrontements 5 et leur instrumentalisation à des fins de contrôle ou de redistribution clientéliste 6. C’est dans ce second courant de pensée que s’inscrit le présent article, qui explore un angle encore peu étudié, à savoir la place de l’économie religieuse dans la dynamique de ces tensions rurales. Par économie religieuse, il faut entendre toute activité de production, de distribution et de consommation de biens de salut, qui mobilise la solidarité religieuse comme un capital à la fois symbolique et matériel. Au Tchad, cette économie s’ancre dans une « grille de lecture collective » façonnée par les mémoires des conflits passés et s’institutionnalise à travers des dispositifs tels que les écoles coraniques. Sous cet angle, l’entrepreneur religieux, ici les promoteurs d’écoles coraniques, est un individu qui mobilise ses compétences religieuses et son capital symbolique pour structurer un véritable modèle socio-économique en intervenant dans la médiation des conflits, légitimant sa position par des actes publics de pacification, mobilisant des soutiens philanthropiques et transformant son influence religieuse en ressources institutionnelles. Bien qu’ils incarnent de manière emblématique la dynamique religieuse et sociale étudiée, les promoteurs d’écoles coraniques ne constituent qu’une catégorie parmi d’autres acteurs. Il ne s’agit nullement de les désigner comme les seules figures de cette économie religieuse car, au moment même où s’écrivent ces lignes, les affrontements entre agriculteurs et éleveurs continuent de nourrir une vive sensibilité au Tchad, dans un contexte où par ailleurs, la question des appartenances religieuses demeure un sujet délicat, souvent évité en raison de sa charge symbolique et de son potentiel conflictuel. L’objectif n’est donc pas de désigner des coupables, mais de porter un regard différent sur ces conflits, là où les modèles d’explication classiques semblent aujourd’hui à bout de souffle.

L’ambition de cet article est de montrer que la promotion de l’éducation arabo-islamique constitue aujourd’hui un secteur porteur, investi par des entrepreneurs religieux qui y trouvent des opportunités d’insertion et de légitimation. Ces derniers participent activement à la recomposition des rapports sociaux liés aux conflits agropastoraux, en s’appuyant sur une économie religieuse articulant pratiques éducatives, mobilité pastorale et négociation foncière. L’analyse s’appuie sur une enquête de terrain menée entre septembre et décembre 2023 dans le cadre d’une thèse de doctorat portant sur le financement de l’éducation arabo-islamique au Tchad. L’attention est ici portée sur une province du Sud particulièrement marquée par les conflits agropastoraux, tant par leur intensité que par leur récurrence. En raison de la sensibilité du sujet et des enjeux de sécurité pour les personnes rencontrées, le nom de la province a été anonymisé, de même que l’identité des interlocuteurs interviewés dans le cadre de cette recherche. Ce choix éthique vise à préserver la confidentialité des échanges tout en garantissant la rigueur de l’analyse sociologique proposée. L’approche combine entretiens semi-directifs avec des promoteurs d’écoles coraniques, chefs locaux, producteurs agricoles et pastoraux, ainsi que l’observation directe du fonctionnement concret de cette économie religieuse. Les données recueillies montrent que les entrepreneurs religieux développent un travail de légitimation complexe, visant à construire une reconnaissance sociale par leur rôle de médiateurs entre groupes en conflit. Ils s’érigent ainsi en intermédiaires-clés entre les pasteurs nomades et les communautés agricoles dans le Sud, en échange de ressources, ce qui constitue le cœur du modèle économique. Ce rôle d’intermédiation n’est pas sans effets. Il suscite des tensions autour des usages du foncier et alimente une concurrence entre acteurs locaux. Ce travail entend ainsi déplacer le regard pour montrer que les violences ne naissent pas toujours dans les champs ou sur les pistes de transhumance, mais prennent racine dans des imaginaires et des régimes de légitimité. Il s’agit donc d’aller au-delà des évidences pour dévoiler les jeux d’acteurs au cœur de ces conflits et mieux comprendre les logiques sociales sous-jacentes aux violences rurales. L’article s’articule ainsi en trois temps. Une première partie revient sur l’ancrage historique et symbolique des conflits agropastoraux, en montrant qu’il existe une matrice structurelle dont les racines plongent dans l’historicité d’un champ social tchadien traversé par des dynamiques religieuses, territoriales et politiques. La deuxième partie explore l’émergence d’une économie religieuse en s’intéressant à ses acteurs, à leurs rapports et interactions. Enfin, la dernière partie interroge les effets ambivalents de cette économie sur les tensions autour de l’accès au foncier en général et des conflits agropastoraux en particulier.

I. Religion, terre et bétail : un champ social en crises

Au Tchad, l’identité religieuse n’est pas qu’une affaire privée tant elle est omniprésente dans l’espace public où, en tant que matrice structurante du champ social, elle contribue à organiser les rapports sociaux, l’accès aux ressources, aux fonctions et aux espaces. L’islam y domine aujourd’hui en termes démographiques. Ainsi, selon le Bureau d’État américain de la liberté religieuse, près de 58 % des Tchadiens seraient musulmans, contre environ 34 % de chrétiens et 4 % de religions dites traditionnelles 7. Ces chiffres masquent toutefois la fluidité des appartenances religieuses qui au concret, oscillent selon les contextes, les alliances ou les contraintes et s’enchevêtrent avec les dimensions ethniques, linguistiques ou économiques.

Le champ social tchadien, dont Jean-Pierre Magnant postule les fondements religieux, s’est historiquement constitué autour d’une tension entre deux rapports à l’espace, à la mobilité, à la production et au sacré 8. L’un, porté par le Nord sahélien, repose sur l’islam, le pastoralisme et le commerce, tandis que l’autre, le Sud, s’enracine dans l’agriculture sédentaire et une religiosité chrétienne et traditionnelle fondée sur les cultes de la terre. Dès l’époque précoloniale, le Nord voit se développer des royaumes islamisés où les sultans associent pouvoir politique et légitimité religieuse. L’islam y devient non seulement foi, mais aussi droit, diplomatie, économie et vecteur de régulation sociale. Comme l’observe Jean-Claude Zeltner, ce Nord ne s’identifie pas à l’Afrique centrale, mais s’ouvre « organiquement » vers l’Orient, « la vallée du Nil, Le Caire, La Mecque ». 9 C’est aussi par l’islam que se diffuse une variante locale de l’arabe, devenue langue des échanges économiques, notamment dans le Sud. À l’opposé, là où le Nord voit la terre comme un espace de passage et de mise en valeur économique, le Sud la sacralise. Chez les Sara, groupe ethnique majoritaire dans le Sud, la terre est un lieu d’interaction entre les vivants et les forces invisibles. L’accès à la terre passe par les chefs de terre, véritables régulateurs spirituels et sociaux. Même avec l’arrivée des premières missions chrétiennes, la conversion au christianisme n’a pas effacé cette conception. L’agriculture y est plus qu’une activité, une vocation collective, rituelle et politique.

Dans le Sud, la figure du pasteur nomade ne se réduit pas à celle d’un éleveur en quête de pâturage. Elle cristallise une identité plurielle, à la fois économique, religieuse, linguistique et régionale. Le pasteur ne se déplace pas seulement avec ses troupeaux, mais transporte avec lui un imaginaire, une mémoire territoriale et un ordre social qui structurent sa mobilité et donnent sens à son ancrage temporaire. Cette mobilité entre souvent en tension avec les logiques sédentaires de l’agriculture rituelle, fondée sur un autre rapport à l’espace et au temps. Dès lors, les conflits entre éleveurs et agriculteurs débordent largement les contingences locales en actualisant des oppositions structurelles et symboliques plus profondes, inscrites dans les clivages historiques du champ social tchadien que la colonisation a renforcés.

La colonisation française au début du XXᵉ siècle, tout en unifiant administrativement le Nord et le Sud, n’a fait que consolider des fractures préexistantes. Le Sud a été intégré au sein de l’économie coloniale en tant que « Tchad utile », transformé en centre de production cotonnière et en terre d’élites francophones, encouragées par les missions chrétiennes et l’essor de la scolarisation. En revanche, le Nord est resté périphérique. Il a continué à développer ses écoles coraniques et à résister culturellement à l’école coloniale jugée incompatible avec ses traditions islamiques, que l’administration percevait comme une menace politique potentielle, source de surveillance, voire de répression. À l’indépendance en 1960, ces dynamiques asymétriques ont déterminé un accès inégal à l’État et à ses ressources. Les élites sudistes se sont massivement emparées des postes administratifs, laissant voir qu’au Tchad, l’État postcolonial était parti d’une exclusion du Nord musulman, un sentiment à l’origine d’un ressentiment diffus transformé en rejet organisé. Le régime de François Tombalbaye a renforcé ce clivage. À travers l’instauration d’un parti unique en 1964 et la répression ciblée des militants nordistes, l’autorité sudiste s’est imposée brusquement, souvent au moyen d’abus. En 1965, l’insurrection de Mangalmé contre les violences administratives dans le centre du pays a ouvert la voie à la formation du Front de Libération nationale (FROLINAT), mouvement rebelle à visée nationale et à coloration arabo-musulmane, jetant les bases de décennies d’instabilités sociopolitiques dont le sommet est la guerre civile de 1979.

Les « événements de 1979 » tel qu’ils sont désignés dans le langage populaire vont progressivement constituer la matrice structurante des tensions agropastorales actuelles fondée sur des clivages politico-religieux et territoriaux. Ce tournant historique avait en effet marqué la fin ou encore l’échec d’un projet national unifié. Les appartenances confessionnelles et régionales se sont réaffirmées comme sources principales d’identités rivales. Le pastoralisme s’est mué en levier de pouvoir politique et de rente à partir duquel se jouent des rapports de domination. Cette configuration a progressivement érodé les modalités traditionnelles de cohabitation entre agriculteurs et éleveurs et donné naissance à des rapports de défiance et de compétition. Les fractures religieuses et symboliques, passées d’une charge culturelle à des instruments de mobilisation identitaire, sont devenues indissociables des dynamiques agropastorales. Ainsi s’est installée une conflictualité latente, mais structurelle, accentuée à partir des années 90 par l’instrumentalisation du contrôle territorial et de la mobilité des troupeaux au service d’enjeux de pouvoir. Aujourd’hui encore, cette architecture du conflit perdure. Les tensions entre agriculteurs et éleveurs incarnent les effets d’un système historique où la terre, le cheptel et les appartenances religieuses, géographiques et linguistiques se combinent pour structurer les violences actuelles. Cette grille de lecture permet de comprendre pourquoi les affrontements agropastoraux ne relèvent pas de simples incidents locaux, mais s’ancrent dans une géopolitique de longue durée.

II. L\’économie religieuse au concret.

Au Tchad, pays officiellement laïc, les apprenants des écoles coraniques, ces institutions traditionnelles de l’éducation arabo-islamique restent largement marginalisées des politiques publiques et exclus des opportunités d’emploi publics. Faute d’intégration dans les circuits classiques de l’emploi, de nombreux anciens apprenants, plus ou moins devenus érudits de l’islam, y déploient des trajectoires d’auto-emploi. Ainsi, depuis les années 1990, cet espace éducatif s’est transformé en un véritable lieu d’insertion socio-économique pour d\’anciens apprenants qui trouvent désormais dans la promotion des écoles coraniques une figure d’entrepreneuriat religieux articulant capital religieux et rationalité économique. Cette économie mobilise la mémoire des « événements de 1979 » pour légitimer leur rôle en tant qu’acteurs singuliers de réconciliation nationale. En un sens, ces entrepreneurs religieux structurent les dynamiques pastorales dans le Sud où les ressources foncières, bien que davantage disponibles comparé au Nord, restent difficiles d’accès du fait d’une compétition aggravée à la fois par le réchauffement climatique et la pression démographique.

Mémoire de la guerre et marché de la réconciliation

Pour asseoir leur légitimité, les entrepreneurs religieux investissent dans une stratégie de positionnement fondée sur leur rôle de médiateurs sociaux, porteurs de paix, de développement local et de dialogue national. Ils s’appuient sur des récits de résilience collective et sur une capacité à capter des ressources, tant symboliques que matérielles pour consolider leur ancrage dans l’espace public. Un fondateur d’école coranique, évoquant la crise de 1979 et les fractures qu’elle a engendrées, note qu’elle est « une maladie dangereuse qui détruit tout, partout où elle s’installe », poursuivant que si son école « avait existé avant 1979, on aurait peut-être évité les divisions qui continuent de nous déchirer »i. Ce dernier présente son école coranique comme un lieu de vivre-ensemble qui rassemble les Tchadiens « d’Aouzou à Sido », les deux extrémités nord et sud du pays. Elle se présente comme un bastion du « vivre ensemble » où cohabitent plus d’une vingtaine d’ethnies tant du Nord que du Sud »ii. À l’instar d’autres cheikhs promoteurs d’écoles coraniques, celui-ci façonne l’image d’un islam inclusif, tolérant et hospitalier. Son discours s’oppose à ce qu’il nomme « un islam faux-billet », une version hiérarchisée de l’islam, pervertie, qui perpétue les fractures sociales héritées de la crise des années 1970. Cette posture pacificatrice, à la fois critique et réconciliatrice, prend la forme d’une ressource stratégique pour ces entrepreneurs religieux. Elle leur confère le rôle d’intermédiaires capables de transcender les clivages confessionnels et territoriaux. Par exemple, un responsable d’école coranique déclare que ses moyens lui permettaient d’intervenir « jusqu’à 100 km d’ici » pour résoudre, de manière proactive, les conflits musulmans avant même que l’État ne soit informéiii. Cette efficacité manifeste traduit un ancrage dans les dynamiques locales, où ils opèrent comme acteurs pragmatiques de la pacification. En articulant le souvenir des conflits en un récit fédérateur, ces cheikhs renforcent leur légitimité dans l’espace public. Par ailleurs, ils s’impliquent durablement dans l’organisation des « Journées nationales pour la paix », instituées par les autorités depuis 2011 dans le cadre d’un vaste projet de réconciliation nationale. Leur participation active à ces événements institutionnalise leur rôle dans la médiation sociopolitique, consolidant une posture d’acteurs clés dans la gestion et la prévention des conflits locaux.

À la fois guide spirituel et entrepreneur éducatifs, les cheikhs fondateurs d’écoles coraniques se construisent aussi une légitimité fondée sur l’ascèse, l’humilité et la réussite collective. Ils insistent sur les origines modestes de leurs écoles en valorisant leur implantation dans des lieux éloignés, sans infrastructure, comme signe de foi et de persévérance. L’absence initiale de confort devient une preuve de sincérité. De tels récits fondent une distinction symbolique. Les écoles qui sont parties « de rien du tout, avec seulement l’ombre d’un manguier comme seul abri », sont perçues comme plus légitimesiv. Enfin, ils mobilisent aussi leurs fidèles dans un travail de marketing social. Le récit de la réussite devient une ressource pour attirer de nouveaux soutiens. Un parent d’élève témoigne : « quand des gens riches viennent laisser leurs enfants dans une école en pleine brousse, cela embellit l’image de l’islam ».v À travers ce registre de justification, les promoteurs construisent un espace de prescription religieuse, dont les retombées sont économiques.

Tout le capital symbolique ainsi accumulé se transforme en capital matériel. Cela se perçoit dans la régularité des dons matériels et immatériels tant modestes que substantiels que ces entrepreneurs éducatifs perçoivent, tels que les nattes, les vivres les ouvrages religieux, es engins roulants, du carburant, les carnets d’adresses des hauts cadres de l’administration publique. Un cheikh fondateur d’école coranique rapporte qu’en 2010, le président Idriss Déby s’est rendu dans son établissement, saluant son engagement en faveur de la cohabitation pacifique et lui assurant son soutien. Cette reconnaissance présidentielle confère à ce dernier une autorité morale renforcée, essentielle à sa capacité de mobilisation de ressources. Dans la foulée, l’école bénéficie de soutiens financiers, avec notamment la construction d’un mur d’enceinte financé par un cadre du parti au pouvoir, chrétien et originaire du Sud. D’un coût de plusieurs dizaines de millions de francs CFA (plus de 15 000 euros) selon les propos de ce dernier, il s’agit du symbole concret de la légitimation publique de son action et de son inscription dans les circuits de redistribution politico-religieuse. En un mot, les cheikhs les plus influents à l’échelle locale deviennent des interlocuteurs privilégiés des élites politiques en quête de visibilité. Ils participent à la légitimation du pouvoir politique, donnant à voir un enchevêtrement des sphères politique et religieuse dans une perspective de « co-construction ».

Territoires de paix et enjeux de terre

Si les entrepreneurs religieux investissent avec autant d’ardeur dans la promotion de la paix et de la cohabitation intercommunautaire, c’est aussi parce que cela constitue le cœur d’une économie matérielle qui participe d’un rapport entre « l’acteur et le système » qui leur permet d’accéder à des ressources matérielles et immatérielles. Sous cet angle, la paix qu’ils prêchent n’est pas seulement un impératif moral, mais constitue aussi un instrument d’accumulation économique. En mobilisant le registre religieux de la réconciliation, ils inscrivent leur action dans une économie morale qui transforme les rapports de solidarité en leviers d’influence et de sécurisation des positions acquises. Le Sud du Tchad s’inscrit au cœur de cette stratégie.

Perçu comme un espace refuge, mais aussi comme grenier agricole et réservoir de richesses naturelles, le Sud constitue, depuis les années 1990, un territoire d’ancrage privilégié pour des entrepreneurs religieux en quête d’autonomisation matérielle. L’implantation de la plus grande école coranique du pays dans cette région illustre ce mouvement d’appropriation territoriale à finalité éducative, économique et symbolique. Le choix du site de cette école n’est pas anodin dans la mesure où il s’agit d’un village situé sur la rive droite d’un fleuve à régime permanent, au cœur d’un écosystème caractérisé par l’abondance des sols fertiles, la présence de pâturages et des réserves hydriques pérennes. Ce cadre écologique propice réactive une longue tradition d’attraction des territoires méridionaux, déjà signalée par l’explorateur français Casimir Maistre en 1902, qui décrivait dans ses carnets un « pays où l’eau ne manque jamais et où, à défaut de rivières à eau courante, les animaux trouvent toujours de petits étangs » 10. Ce village devient ainsi un territoire ressource, choisi pour accueillir une économie religieuse en expansion fondée sur la capacité à mobiliser, redistribuer et sécuriser les richesses.

En consolidant leur ancrage local, les entrepreneurs religieux s’insèrent dans le Sud en construisant une économie communautaire dynamique. Ils transforment ainsi les écoles coraniques en de véritables « sésame ouvre-toi » donnant accès aux terres du Sud dans un contexte marqué par la compétition foncière. Éleveurs, commerçants et agriculteurs s’y rattachent pour accéder à la terre, à l’eau et aux réseaux de relations locales. Ainsi, les autochtones d’une zone d’implantation d’une institution de ce type décrivent ses apprenants comme de « grands cultivateurs qui sont venus apprendre des nouvelles manière d’exploiter la terre aux autochtones ».vi Un fondateur d’école coranique note ainsi que dans son école, « tous sont frères, car Allah dit que tous les musulmans sont frères », sacralisant ainsi les rapports sociaux et leur conférant une légitimité religieuse.vii À travers ce discours, ce dernier institue une économie du don, où contribuer revient à croire et où la générosité devient performative. Cette logique participe du « langage du don », une configuration où la solidarité se traduit en reconnaissance symbolique et en capital social. Au concret, la richesse circule sous des formes multiples. Un commerçant confie son troupeau à « un frère », les bénéfices sont partagés et réinvestis dans d’autres secteurs tels que le commerce ou l’agriculture mécaniséeviii. Comme dans le mouridisme sénégalais, cette économie religieuse articule spiritualité, travail et prospérité.11

Mais les entrepreneurs religieux ne se contentent pas d’accumuler. Ils investissent également dans la sécurisation des positions de leurs institutions à travers des dispositifs de redistribution ciblés. Le système de microfinance que l’une d’elles a mis en place et qui, selon ses bénéficiaires, fonctionne « 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 » octroie des prêts sans intérêts aux agriculteurs locaux.ix Ce dispositif soulage leurs contraintes économiques, notamment durant les saisons agricoles. Offrir devient un acte calculé, un moyen d’asseoir une domination symbolique à travers une économie morale 12. Tout se passe comme si l’objectif était de pénétrer les imaginaires sociaux pour y neutraliser, à coups d’offrandes, toute forme de défiance inavouée. Ces entrepreneurs restent ainsi attentifs aux occasions de se rendre visibles en tant qu’acteurs légitimes, n’hésitant pas à participer aux cérémonies d’intronisation des chefs de terre où ils offrent boubous, bœufs et marquent leur présence physique. Entre autres retombées, ces entrepreneurs stabilisent des alliances locales et transforment la solidarité en outil de régulation. Ces pratiques relationnelles, qui meublent les interactions entre cheikhs locaux et autorités coutumières locales, contrastent avec l’image souvent véhiculée d’un islam conquérant et hostile aux religions traditionnelles ou au christianisme14. Elles illustrent, au contraire, une forme de cohabitation pragmatique et pacifiée entre ce dernier et les autres confessions locales.

III. Les écoles coraniques : acteurs d’une paix qui divise ?

L’émergence des cheikhs fondateurs d’écoles coraniques en tant que médiateurs locaux s’inscrit dans un contexte de crise de légitimité des institutions publiques dans leur capacité régulatrice. Dans cet espace fragilisé, ils apparaissent comme des alternatives crédibles, comptant sur leur légitimité en tant que figures d’autorité morale, investies d’une capacité à arbitrer des conflits agropastoraux et fonciers. Toutefois, cette posture masque des transformations du rôle de ces institutions.

Tout en prenant part à la résolution des conflits locaux, leur fonction se déplace et alimente les dynamiques conflictuelles qu’elles s’engagent à combattre. En d’autres termes, l’économie religieuse sur laquelle repose le business model des entrepreneurs religieux contribue à reproduire, voire à alimenter, les mêmes conflictualités qu’elles entendent combattre. En attirant des pasteurs nomades en quête de pâturage, ceux-ci transforment les écoles coraniques en des incubateurs investis dans la sédentarisation des éleveurs. De plus en plus, les écoles coraniques apparaissent comme des pôles de sédentarisation pour les pasteurs transhumants, autour desquels se développent des infrastructures telles que les forages mécaniques ou des habitations électrifiées au milieu des cases aux toitures de paille des paysans locaux. Ces signes de sédentarisation, qui n’étaient pas visibles il y a encore dix ans, alimentent les frustrations des agriculteurs qui y voient un envahissement sous un voile religieux. Appuyés parfois par les autorités administratives locales, ces derniers bénéficient de facilités pour acquérir des terres ou obtenir des autorisations d’installation d’autres écoles fonctionnant sur le même modèle15–17. La présence des autorités administratives, souvent des figures autochtones islamisées, alimente une perception selon laquelle l’État, consciemment ou non, favoriserait l’expansion des structures islamiques dans des zones majoritairement chrétiennes ou animistes. Les populations agricoles interprètent cette présence comme un enracinement confessionnel, une colonisation économique et une dépossession foncière.

À partir de 2022, cette conflictualité latente connaît une radicalisation. Dans l’une des provinces du Sud, des affrontements violents opposant éleveurs et agriculteurs donnent lieu à la création d’un « comité de crise » composé d’élites urbaines et d’étudiants qui accuse les écoles coraniques d’abriter des armes et de servir de points d’appui à des éleveurs violents 18. Largement relayé sur les réseaux sociaux, ce discours s’inscrit dans un registre de menace existentielle où l’école coranique n’est plus seulement une institution religieuse, mais un acteur perçu comme potentiellement déstabilisateur. Cette polarisation s’exprime également dans les espaces éducatifs eux-mêmes. Les élèves, selon leur origine familiale et territoriale, reproduisent les mêmes tensions. Certains s’identifient aux agriculteurs et d’autres aux pasteurs, remettant en cause l’idéal même d’unité religieuse que ces écoles brandissent au quotidien. L’école coranique devient ainsi un microcosme des tensions nationales, traversée par les logiques de classe, d’ethnie, de territoire et d’appartenance géographique. Elle ne les surmonte pas, mais les rejoue dans un espace réduit, les amplifie parfois par les rivalités internes pour l’accès aux ressources et à la reconnaissance. Le son de cloche est le même dans les lieux de culte chrétiens. Dans l’une des provinces, un évêque, avec toute la réserve qu’impose sa fonction de premier guide de « l’Église famille de Dieu », a prononcé un sermon chargé de compassion envers les cultivateurs, majoritairement chrétiens, affirmant que « le sang a été versé sur notre terre », que « des innocents sont morts », et que « les champs des agriculteurs » ont été dévastés19. Sans citer directement les écoles coraniques, son discours les évoque par allusion, à travers un lexique spirituel accusatoire. Le sermon reproduit des éléments plus ou moins constitutifs de l’identité des communautés sédentaires : agriculteurs, champs, souvent chrétiens. Il révèle une prise de position plus ou moins voilée au sein du débat public., renforçant ainsi l’idée d’une polarisation religieuse autour des affrontements agropastoraux.

*****

En définitive, déchiffrer les conflits agropastoraux dans le Sud du Tchad exige de dépasser les lectures immédiates qui réduisent ces antagonismes à une opposition entre « champs d’arachides » et « sabots de bœuf ». L’approche sociologique adoptée ici a d’abord questionné les catégories d’« éleveurs » et d’« agriculteurs », que l’on tend souvent à essentialiser, en montrant qu’elles relèvent de constructions sociales traversées par des rapports de pouvoir, des affiliations religieuses et géographiques, des dynamiques migratoires et des logiques économiques contrastées. En mobilisant le concept d’économie religieuse, cet article a montré que ces conflits ne relèvent pas uniquement de tensions liées à la mobilité des troupeaux, mais s’inscrivent dans les stratégies d’acteurs situés à l’intersection des registres religieux, politiques et économiques. En tant que tel, l’entrepreneuriat religieux n’est qu’un facteur parmi d’autres dans cette conflictualité complexe. Bien plus, ces affrontements ne peuvent se réduire à une opposition binaire entre agriculteurs et éleveurs, sédentaires et nomades, musulmans et chrétiens, nordistes et sudistes. Ils expriment plutôt des enjeux différenciés et parfois concurrents liés à la survie dans un contexte de recompositions rurales marquées par la compétition pour les ressources. Échouant à éclairer la conflictualité, elles contribuent plutôt à leur intensification en assignant des responsabilités collectives qui ne rendent pas compte de la diversité des trajectoires et des positionnements. Ces violences, qui endeuillent désormais des contrées entières, suggèrent en creux l’urgence pour l’État de retrouver son rôle en tant qu’acteur de régulation des mutations rurales.

Références bibliographiques

1. Le Pays « Conflits éleveurs-agriculteurs dans le Lac Iro : plus d’une quinzaine de morts et une vingtaine de blessés », Journal Le Pays, https://www.lepaystchad.com/25128/, 2022.

2. Alwihda Info, « Tchad : Un affrontement entre agriculteurs et éleveurs à Nya-Pendé fait un mort et plusieurs blessés », Alwihda Info – Actualités TCHAD, Afrique, International https://www.alwihdainfo.com/Tchad-Un-affrontement-entre-agriculteurs-et-eleveurs-a-Nya-Pende-fait-un-mort-et-plusieurs-blesses_a133493.html, 2024.

3. OCHA, « Tchad : Aperçu des conflits inter/intracommunautaires », https://www.unocha.org/publications/report/chad/tchad-apercu-des-conflits-interintracommunautaires-juillet-2024, 2024.

4. JACQUEMOT, Pierre, « Les États et la « gestion apaisée » du pastoralisme. Afrique contemporaine », 274, 2022, 147–155.

5. LEFORT-RIEU, Claire, « Du conflit d’usages au prisme communautaire : penser les conflits agropastoraux et leurs réponses à l’est du Cameroun (régions de l’Adamaoua et de l’Est) », Afrique contemporaine, 274, 2022, 51–69.

6. MBA, Jean-Émile, & NOUFFEUSSIE, Leopold Ngueuta, « Conflits intercommunautaires au Cameroun : une rationalisation néo-causale au prisme des interférences intra et extraterritoriales », Afrique contemporaine 274, 2022, 97–121

7. U.S. Department of State. 2023 Report on International Religious Freedom. https://www.state.gov/reports/2023-report-on-international-religious-freedom/ (2023).

8. MAGNANT, Jean-Pierre, « Du grand prêtre au roi : les origines religieuses des Etats anciens du Tchad », in Jean-Pierre CHRETIEN (dir), L’invention religieuse en Afrique : histoire et religion en Afrique noire, Paris : Karthala, 1993, 159–178.

9. ZELTNER, Jean-Claude, Histoire des Arabes sur les rives du lac Tchad, Paris : Karthala, 2002.

10. MAISTRE, Casimir, La Région Du Bahr-Sara, Montpellier : Imprimerie centrale du midi, 1902.

11. DUMONT, Fernand, La pensée religieuse d’Amadou Bamba, Dakar : Les Nouvelles Éditions Africaines, 1975.

12. ELA, Jean-Marc, Travail et Entreprise En Afrique : Les Fondements Sociaux de la Réussite Économique, Paris : Karthala, 2006.

13. KAAG, Mayke & SAINT-LARY, Maud, « Nouvelles visibilités de la religion dans l’arène du développement », Bulletin de l’APAD, 2011.

14. LADIBA, Gondeu, L’émergence des organisations islamiques au Tchad : Enjeux, acteurs et territoires, Paris : L’Harmattan, 2011.

15. Attestation d’attribution de terrain à une école coranique, 2013.

16. Correspondance du chef de canton aux conseillers islamiques et hommes de bonne volonté pour le développement de l’islam dans le monde, 2015.

18. Communiqué de presse du Comité de crise relatif à l’attaque des terroristes dans le Département du XXX, 2022.

19. Vatican News, « Tchad : l’évêque de Sarh appelle à la justice suite au conflit dans le département du Lac-Iro », https://www.vaticannews.va/fr/afrique/news/2022-09/tchad-l-eveque-de-sarh-appelle-a-la-justice-suite-au-conflit-da.html, 2022.

Référence des extraits d’entretien

i Entretien avec le fondateur d’une école coranique, septembre 2023.

ii Idem

iii Entretien avec un fondateur d’école coranique, novembre 2023.

iv Entretien avec un fondateur d’une école coranique, octobre 2023.

v Entretien avec le directeur d’une école coranique, septembre 2023.

vi Entretien avec un chef de village, novembre 2023.

vii Entretien avec un apprenant d’une école coranique, novembre 2023.

viii Entretien avec un apprenant devenu entrepreneur et résidant dans une école coranique, octobre 2023.

ix Entretien avec un agriculteur local

‘, ‘post_title’ => ‘Terres sacrées et tensions profanes : économie religieuse et conflits agropastoraux dans le Sud tchadien’, ‘post_excerpt’ => », ‘post_status’ => ‘publish’, ‘comment_status’ => ‘closed’, ‘ping_status’ => ‘closed’, ‘post_password’ => », ‘post_name’ => ‘terres-sacrees-et-tensions-profanes-economie-religieuse-et-conflits-agropastoraux-dans-le-sud-tchadien’, ‘to_ping’ => », ‘pinged’ => ‘ https://www.lepaystchad.com/25128/’, ‘post_modified’ => ‘2025-06-19 14:48:36’, ‘post_modified_gmt’ => ‘2025-06-19 12:48:36’, ‘post_content_filtered’ => », ‘post_parent’ => 0, ‘guid’ => ‘https://noria-research.com/?p=32321’, ‘menu_order’ => 0, ‘post_type’ => ‘post’, ‘post_mime_type’ => », ‘comment_count’ => ‘0’, ‘filter’ => ‘raw’, )Les « conflits agriculteurs et éleveurs » saturent l’univers médiatique tchadien au point de confirmer l’impression de leur permanence dans le temps et dans l’espace. En septembre 2022, le journal Le Pays alertait sur la gravité de la situation dans le Sud du pays : « les agriculteurs et éleveurs […] s’affrontent… certains villages sont incendiés, plus de 15 morts et des dizaines de blessés. La situation est inquiétante » 1. Des titres alarmants comme celui-ci sont courants, pour quiconque est familier de l’actualité de ce vaste pays situé en Afrique centrale. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA), ces « conflits agriculteurs et éleveurs » représentaient à eux seuls 42 % des incidents violents recensés dans le pays au premier semestre 2024, avec une prédominance dans le Sud, qui concentre environ 77 % des affrontements 3. Si ces conflits sont largement médiatisés, ils s’inscrivent aussi dans une historicité longue.

Il convient déjà de noter que les conflits agropastoraux ne constituent en rien une réalité nouvelle, ni au sud du Tchad ni dans l’ensemble du bassin du Lac Tchad. Ils s’inscrivent dans une histoire longue de cohabitation souvent fragile entre cultivateurs et éleveurs, marquée par des équilibres sans cesse redéfinis. La littérature scientifique récente converge sur le fait qu’ils ne sauraient être réduits à un antagonisme traditionnel, mais qu’ils doivent être pensés comme l’expression de transformations profondes des rapports au foncier, aux ressources naturelles et à l’autorité politique. Deux courants de pensée se dégagent dans les travaux récents. Le premier lit ces violences comme les symptômes d’une crise de la gouvernance foncière, catalysée par des facteurs structurels comme la pression démographique, l’extensification agricole ou encore le changement climatique 4. Le second, qui tend désormais à s’imposer en référence cherche à dépasser l’analyse en surface pour interroger les logiques historiques, politiques et symboliques qui sous-tendent ces affrontements 5 et leur instrumentalisation à des fins de contrôle ou de redistribution clientéliste 6. C’est dans ce second courant de pensée que s’inscrit le présent article, qui explore un angle encore peu étudié, à savoir la place de l’économie religieuse dans la dynamique de ces tensions rurales. Par économie religieuse, il faut entendre toute activité de production, de distribution et de consommation de biens de salut, qui mobilise la solidarité religieuse comme un capital à la fois symbolique et matériel. Au Tchad, cette économie s’ancre dans une « grille de lecture collective » façonnée par les mémoires des conflits passés et s’institutionnalise à travers des dispositifs tels que les écoles coraniques. Sous cet angle, l’entrepreneur religieux, ici les promoteurs d’écoles coraniques, est un individu qui mobilise ses compétences religieuses et son capital symbolique pour structurer un véritable modèle socio-économique en intervenant dans la médiation des conflits, légitimant sa position par des actes publics de pacification, mobilisant des soutiens philanthropiques et transformant son influence religieuse en ressources institutionnelles. Bien qu’ils incarnent de manière emblématique la dynamique religieuse et sociale étudiée, les promoteurs d’écoles coraniques ne constituent qu’une catégorie parmi d’autres acteurs. Il ne s’agit nullement de les désigner comme les seules figures de cette économie religieuse car, au moment même où s’écrivent ces lignes, les affrontements entre agriculteurs et éleveurs continuent de nourrir une vive sensibilité au Tchad, dans un contexte où par ailleurs, la question des appartenances religieuses demeure un sujet délicat, souvent évité en raison de sa charge symbolique et de son potentiel conflictuel. L’objectif n’est donc pas de désigner des coupables, mais de porter un regard différent sur ces conflits, là où les modèles d’explication classiques semblent aujourd’hui à bout de souffle.

L’ambition de cet article est de montrer que la promotion de l’éducation arabo-islamique constitue aujourd’hui un secteur porteur, investi par des entrepreneurs religieux qui y trouvent des opportunités d’insertion et de légitimation. Ces derniers participent activement à la recomposition des rapports sociaux liés aux conflits agropastoraux, en s’appuyant sur une économie religieuse articulant pratiques éducatives, mobilité pastorale et négociation foncière. L’analyse s’appuie sur une enquête de terrain menée entre septembre et décembre 2023 dans le cadre d’une thèse de doctorat portant sur le financement de l’éducation arabo-islamique au Tchad. L’attention est ici portée sur une province du Sud particulièrement marquée par les conflits agropastoraux, tant par leur intensité que par leur récurrence. En raison de la sensibilité du sujet et des enjeux de sécurité pour les personnes rencontrées, le nom de la province a été anonymisé, de même que l’identité des interlocuteurs interviewés dans le cadre de cette recherche. Ce choix éthique vise à préserver la confidentialité des échanges tout en garantissant la rigueur de l’analyse sociologique proposée. L’approche combine entretiens semi-directifs avec des promoteurs d’écoles coraniques, chefs locaux, producteurs agricoles et pastoraux, ainsi que l’observation directe du fonctionnement concret de cette économie religieuse. Les données recueillies montrent que les entrepreneurs religieux développent un travail de légitimation complexe, visant à construire une reconnaissance sociale par leur rôle de médiateurs entre groupes en conflit. Ils s’érigent ainsi en intermédiaires-clés entre les pasteurs nomades et les communautés agricoles dans le Sud, en échange de ressources, ce qui constitue le cœur du modèle économique. Ce rôle d’intermédiation n’est pas sans effets. Il suscite des tensions autour des usages du foncier et alimente une concurrence entre acteurs locaux. Ce travail entend ainsi déplacer le regard pour montrer que les violences ne naissent pas toujours dans les champs ou sur les pistes de transhumance, mais prennent racine dans des imaginaires et des régimes de légitimité. Il s’agit donc d’aller au-delà des évidences pour dévoiler les jeux d’acteurs au cœur de ces conflits et mieux comprendre les logiques sociales sous-jacentes aux violences rurales. L’article s’articule ainsi en trois temps. Une première partie revient sur l’ancrage historique et symbolique des conflits agropastoraux, en montrant qu’il existe une matrice structurelle dont les racines plongent dans l’historicité d’un champ social tchadien traversé par des dynamiques religieuses, territoriales et politiques. La deuxième partie explore l’émergence d’une économie religieuse en s’intéressant à ses acteurs, à leurs rapports et interactions. Enfin, la dernière partie interroge les effets ambivalents de cette économie sur les tensions autour de l’accès au foncier en général et des conflits agropastoraux en particulier.

I. Religion, terre et bétail : un champ social en crises

Au Tchad, l’identité religieuse n’est pas qu’une affaire privée tant elle est omniprésente dans l’espace public où, en tant que matrice structurante du champ social, elle contribue à organiser les rapports sociaux, l’accès aux ressources, aux fonctions et aux espaces. L’islam y domine aujourd’hui en termes démographiques. Ainsi, selon le Bureau d’État américain de la liberté religieuse, près de 58 % des Tchadiens seraient musulmans, contre environ 34 % de chrétiens et 4 % de religions dites traditionnelles 7. Ces chiffres masquent toutefois la fluidité des appartenances religieuses qui au concret, oscillent selon les contextes, les alliances ou les contraintes et s’enchevêtrent avec les dimensions ethniques, linguistiques ou économiques.

Le champ social tchadien, dont Jean-Pierre Magnant postule les fondements religieux, s’est historiquement constitué autour d’une tension entre deux rapports à l’espace, à la mobilité, à la production et au sacré 8. L’un, porté par le Nord sahélien, repose sur l’islam, le pastoralisme et le commerce, tandis que l’autre, le Sud, s’enracine dans l’agriculture sédentaire et une religiosité chrétienne et traditionnelle fondée sur les cultes de la terre. Dès l’époque précoloniale, le Nord voit se développer des royaumes islamisés où les sultans associent pouvoir politique et légitimité religieuse. L’islam y devient non seulement foi, mais aussi droit, diplomatie, économie et vecteur de régulation sociale. Comme l’observe Jean-Claude Zeltner, ce Nord ne s’identifie pas à l’Afrique centrale, mais s’ouvre « organiquement » vers l’Orient, « la vallée du Nil, Le Caire, La Mecque ». 9 C’est aussi par l’islam que se diffuse une variante locale de l’arabe, devenue langue des échanges économiques, notamment dans le Sud. À l’opposé, là où le Nord voit la terre comme un espace de passage et de mise en valeur économique, le Sud la sacralise. Chez les Sara, groupe ethnique majoritaire dans le Sud, la terre est un lieu d’interaction entre les vivants et les forces invisibles. L’accès à la terre passe par les chefs de terre, véritables régulateurs spirituels et sociaux. Même avec l’arrivée des premières missions chrétiennes, la conversion au christianisme n’a pas effacé cette conception. L’agriculture y est plus qu’une activité, une vocation collective, rituelle et politique.

Dans le Sud, la figure du pasteur nomade ne se réduit pas à celle d’un éleveur en quête de pâturage. Elle cristallise une identité plurielle, à la fois économique, religieuse, linguistique et régionale. Le pasteur ne se déplace pas seulement avec ses troupeaux, mais transporte avec lui un imaginaire, une mémoire territoriale et un ordre social qui structurent sa mobilité et donnent sens à son ancrage temporaire. Cette mobilité entre souvent en tension avec les logiques sédentaires de l’agriculture rituelle, fondée sur un autre rapport à l’espace et au temps. Dès lors, les conflits entre éleveurs et agriculteurs débordent largement les contingences locales en actualisant des oppositions structurelles et symboliques plus profondes, inscrites dans les clivages historiques du champ social tchadien que la colonisation a renforcés.

La colonisation française au début du XXᵉ siècle, tout en unifiant administrativement le Nord et le Sud, n’a fait que consolider des fractures préexistantes. Le Sud a été intégré au sein de l’économie coloniale en tant que « Tchad utile », transformé en centre de production cotonnière et en terre d’élites francophones, encouragées par les missions chrétiennes et l’essor de la scolarisation. En revanche, le Nord est resté périphérique. Il a continué à développer ses écoles coraniques et à résister culturellement à l’école coloniale jugée incompatible avec ses traditions islamiques, que l’administration percevait comme une menace politique potentielle, source de surveillance, voire de répression. À l’indépendance en 1960, ces dynamiques asymétriques ont déterminé un accès inégal à l’État et à ses ressources. Les élites sudistes se sont massivement emparées des postes administratifs, laissant voir qu’au Tchad, l’État postcolonial était parti d’une exclusion du Nord musulman, un sentiment à l’origine d’un ressentiment diffus transformé en rejet organisé. Le régime de François Tombalbaye a renforcé ce clivage. À travers l’instauration d’un parti unique en 1964 et la répression ciblée des militants nordistes, l’autorité sudiste s’est imposée brusquement, souvent au moyen d’abus. En 1965, l’insurrection de Mangalmé contre les violences administratives dans le centre du pays a ouvert la voie à la formation du Front de Libération nationale (FROLINAT), mouvement rebelle à visée nationale et à coloration arabo-musulmane, jetant les bases de décennies d’instabilités sociopolitiques dont le sommet est la guerre civile de 1979.