Entretien avec Fernando Garlin Politis, réalisé par Yoletty Bracho

Pouvez-vous établir un rapide état des lieux des migrations vénézuéliennes en Amérique latine ? Plus précisément, quelles sont les politiques d’accueil des réfugiés vénézuéliens dans la Colombie voisine ?

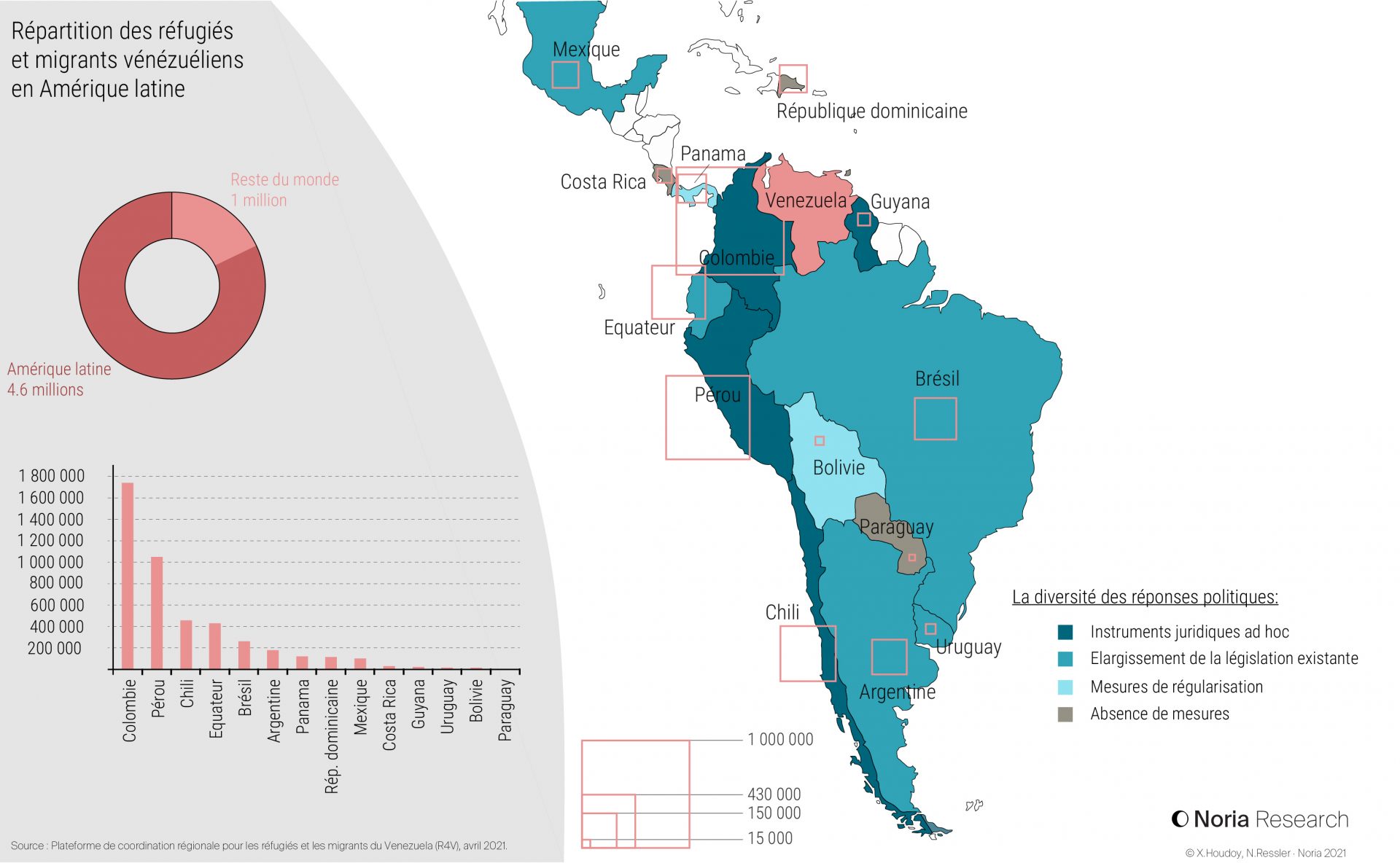

En moins de six ans, la migration vénézuélienne est devenue le plus grand exode de l’histoire contemporaine en Amérique latine et le deuxième au monde derrière celui des Syriens. Face à l’arrivée massive des Vénézuéliens, la plupart des pays sud-américains ont mis en place des mesures afin de contrôler ou organiser ces flux. Ainsi, des visas « humanitaires » ou « démocratiques » ont été délivrés dans le but de réguler la situation des Vénézuéliens en Équateur, au Chili et au Pérou. Par rapport aux politiques spectaculaires de refoulement et de déportation des populations réfugiées qui ont lieu aux frontières des États-Unis et de différents États européens, ces restrictions apparaissent plus subtiles et leurs effets en matière de division et de marginalisation des populations moins perceptibles.

Le pays qui reçoit le plus grand nombre de réfugiés vénézuéliens est la Colombie. En février 2020, les statistiques officielles comptabilisaient 1.825.000 Vénézuéliens sur le sol colombien; parmi eux, 66 % vivaient en situation irrégulière. Ces chiffres sont contestés par d’autres organisations internationales, qui les jugent trop faibles et considèrent qu’il y aurait jusqu’à 3 millions de Vénézuéliens en Colombie.

Dans ce contexte de migration massive, le gouvernement colombien a construit sa politique d’accueil des réfugiés vénézuéliens en deux étapes. La première s’étend de 2018 jusqu’au mois de janvier 2021 : durant celle-ci, le discours officiel a promu une politique d’« intégration par le travail ». La deuxième, qu’on pourrait qualifier de politique d’« intégration humanitaire », débute le 8 février 2021 avec la promesse de régulariser 1,7 million de Vénézuéliens sans-papiers sur le territoire à travers un « statut de protection temporaire ». Cette deuxième étape étant encore trop récente, lors de cet entretien je vais me concentrer sur la politique « d’intégration par le travail », son bouleversement durant la première année de la pandémie et ses effets sur les parcours des réfugiés vénézuéliens.

En 2018, un permis spécial de séjour (PEP) a été délivré aux réfugiés vénézuéliens. Il leur offrait un droit de résidence temporaire d’une durée de 90 jours, prolongeable jusqu’à deux ans. Bien que gratuite, l’obtention d’un PEP requérait la présentation d’un passeport valide, une condition qui excluait de fait un grand nombre de réfugiés. En effet, les Vénézuéliens peuvent attendre jusqu’à un an pour recevoir leur passeport s’il est sollicité par voie officielle, un délai que beaucoup, dans l’urgence, choisissent d’écourter en déboursant parfois jusqu’à 2000 dollars aux employés de l’administration. Dans la mesure où l’une des raisons principales qui poussent les Vénézuéliens à fuir le pays est précisément le manque de moyens économiques, les mécanismes officieux d’obtention d’un passeport s’avèrent difficiles d’accès pour ceux qui se trouvent en situation de précarité économique, obligeant les candidats à contracter des emprunts qui les font arriver en Colombie dans une situation de précarité encore plus grave.

Cependant, une fois la période de validité du PEP dépassée, aucun mécanisme d’accès à la résidence permanente en Colombie n’était prévu. Cette restriction a d’autant plus d’effets sur la vie des réfugiés vénézuéliens que ceux-ci, comme le signalent des associations de Vénézuéliens en Colombie, rencontrent déjà de fortes difficultés à ouvrir un compte bancaire, à obtenir des contrats de travail, à s’inscrire à l’université ou encore à faire reconnaître leurs expériences professionnelles passées. Ce dernier aspect force une grande partie d’entre eux à vivre de l’économie informelle, notamment par le commerce de rue et en particulier la vente ambulante de café ou de bonbons.

Ces réalités ont été bien résumées par le représentant d’un organisme humanitaire international, qui déclarait lors d’un forum universitaire auquel assistaient des représentants du ministère du Travail colombien que « les Vénézuéliens doivent occuper les postes dont les Colombiens ne veulent plus : la collecte des débris ou des déchets, les tâches lourdes dans les industries ou autres secteurs d’activités ». Ces situations viennent par conséquent fortement battre en brèche le discours des autorités colombiennes mettant en avant une supposée « intégration par le travail ».

Dans ce contexte de durcissement de la politique d’accueil, on suppose que la pandémie de Covid-19 a eu des effets encore plus restrictifs sur les parcours des réfugiés. Quels sont les impacts sur les politiques d’accueil et quels effets le confinement a-t-il pu provoquer chez les réfugiés vénézuéliens ?

La pandémie de Covid-19 a fortement mis à l’épreuve les politiques migratoires colombiennes à l’égard des réfugiés vénézuéliens. La fermeture des frontières le 14 mars 2020 et la mise en place du confinement une semaine plus tard – jusqu’au 31 août, soit pendant plus de cinq mois – ont entravé les activités commerciales qui constituent les seules sources de revenus pour une communauté qui dépend à 90% du travail informel, selon le Bureau national de la statistique (DANE). À cela s’ajoute la fermeture de la plupart des bureaux d’aide aux réfugiés, tout comme celle des lieux d’accueil de Vénézuéliens privés de soutien économique.

Cette conjoncture laisse supposer que l’insécurité économique et l’absence de protection de la population vénézuélienne réfugiée en Colombie se sont encore renforcées. Cela révèle une fois de plus les limites du discours d’« intégration par le travail » et met en lumière les pratiques subtiles de refoulement que comprend cette politique migratoire. L’insécurité et la précarité grandissante des réfugiés vénézuéliens se soldent en effet par le retour d’une partie d’entre eux dans leur pays d’origine.

Les statistiques colombiennes montrent que 2,35% de la population totale de réfugiés vénézuéliens sont retournés au pays durant l’année 2020, une dynamique qui reste toutefois minoritaire, puisqu’avant les mesures de restriction liées à la pandémie, les arrivées en Colombie ne cessaient d’augmenter. On observait une hausse de 62% entre 2017 et 2018, et de 39,45% entre 2018 et 2019. Enfin, ces statistiques doivent être mises en relation avec les témoignages de milliers de familles de caminantes (marcheurs) vénézuéliens, qui traversent quotidiennement la frontière via des routes clandestines, ce malgré les fortes restrictions en vigueur pour cause de pandémie.

Qui sont ces réfugiés qui entreprennent le voyage de retour et comment bâtissent-ils ce trajet à la fois d’un point de vue matériel et subjectif ?

Lors des entretiens que j’ai pu mener à distance du fait des restrictions d’accès et de circulation, j’ai identifié deux grandes catégories de Vénézuéliens qui rentrent au pays.

La première, minoritaire, est composée de membres d’une classe moyenne périurbaine qui retournent au Venezuela de manière définitive. Trois raisons principales semblent motiver ce retour. D’abord, ces personnes disposent d’un toit, ce qu’elles n’arrivent pas forcément à se procurer en Colombie : elles sont propriétaires d’un appartement ou de la maison familiale. Elles considèrent alors qu’à situation d’incertitude égale, elles se débrouilleront mieux dans leur pays d’origine. Les discriminations qu’elles subissent en Colombie, et notamment l’impression d’être traitées comme des « mendiants » figurent comme la troisième raison. Par ces témoignages, on peut en déduire que les attaches à la fois économiques et familiales motivent le retour dans le pays d’origine d’un groupe doublement déclassé, tant dans son pays d’origine que dans celui de destination.

La deuxième catégorie, majoritaire, est composée de personnes issues des classes populaires provenant de la périphérie des petites villes et des zones rurales vénézuéliennes. Elles rentrent au pays pour mieux préparer leur prochain départ : comme l’affirme Franklin, il s’agit « maintenant [de] migrer chez soi, ensuite [de] rentrer chez l’autre ». Les membres de ce groupe ont vécu une première expérience migratoire difficile, étant partis sans papiers et sans connaître les procédures légales pour obtenir un permis de résidence en Colombie. En conséquence, ils ont été la cible d’escroqueries en tentant par exemple de régulariser leur situation migratoire, notamment lors de l’achat d’une carte d’identité ou d’un PEP.

Ces réfugiés ont décidé d’émigrer en réaction à un élément déclencheur : l’assassinat d’un membre de la famille, le manque d’approvisionnement en aliments, en eau ou en électricité, la pénurie de médicaments dans les hôpitaux, entre autres. À la suite de ces faits, ils ont décidé de quitter leur pays et d’entreprendre un long trajet, la plupart du temps à pied. Ils affirment avoir appris à « survivre » face aux différentes situations de précarité qu’ils ont affrontées et se montrent prêts à refaire plusieurs fois ce trajet dans une recherche infatigable de meilleures conditions de vie.

On comprend par votre suivi de ces groupes de réfugiés que le projet de retour est un projet complexe dont les issues sont diverses. Quel accueil leur est-il réservé une fois de retour au Venezuela et dans le contexte sanitaire actuel ? Quels sont les mécanismes expliquant que certains décident d’y rester, tandis que d’autres préparent un nouveau départ ?

Une fois la démarche d’un retour au Venezuela enclenchée, le trajet emprunté varie en fonction de la qualité des relations sociales. L’histoire de Yolanda, une réfugiée qui est rentrée définitivement au Venezuela après deux ans de séjour en Colombie illustre bien les difficultés auxquelles sont confrontés les Vénézuéliens lors de leurs parcours de retour en contexte de pandémie.

Yolanda vient de la périphérie de Caracas, où elle travaillait dans un salon de coiffure. Elle a décidé d’émigrer en Colombie après avoir obtenu par des amis une offre de travail en tant que coiffeuse à domicile dans la ville frontalière de Cúcuta. L’annonce du confinement l’a contrainte à arrêter son activité. Sans perspective de stabilité économique à court terme, et sans soutien de la part de son entourage, elle a choisi de rentrer au Venezuela et d’y vendre les parfums qu’elle s’est procurés en investissant ses économies comme moyen de subsistance temporaire.

Le trajet de retour de Yolanda commence donc à Cúcuta, où elle s’est inscrite sur une liste d’attente pour passer la frontière par un couloir humanitaire. Le dix-septième jour, alors que l’attente pouvait durer encore deux semaines et qu’elle manquait d’argent pour subvenir à ses besoins durant ce délai, Yolanda décide d’appeler son cousin. Ce dernier, membre des forces armées vénézuéliennes, a fait jouer ses connaissances parmi les employés colombiens des autorités douanières pour permettre à Yolanda de traverser la frontière seulement deux jours plus tard. Cet exemple montre qu’une gestion de la frontière se fait au moyen d’échanges ordinaires et officieux entre fonctionnaires vénézuéliens et colombiens.

Une fois au Venezuela, le parcours de Yolanda a subi de multiples détours. Elle a d’abord été transférée dans l’un des « refuges » mis en place par le gouvernement pour contrôler la mobilité des Vénézuéliens dans le pays afin d’éviter la propagation du virus. Ces espaces sont connus sous le nom de Points de Service social intégral (PASI). Elle a ensuite été transférée dans un centre sportif administré par des militaires qui veillaient sur place le jour et repartaient le soir.

Les « réfugiés » devaient demeurer dans cet établissement de fortune jusqu’à l’obtention des résultats de tests Covid. Après ce deuxième refuge, Yolanda a été transportée vers un établissement scolaire où elle a séjourné durant neuf jours. Elle est parvenue à quitter rapidement les lieux en gagnant les faveurs du surveillant de l’école après l’avoir prévenu de l’urgence à faire sortir deux femmes qui étaient sur le point d’accoucher.

Une fois arrivée à Caracas, elle explique que contrairement à plusieurs connaissances placées dans un hôtel pendant vingt-et-un jours comme (dé)mesure préventive de la part du gouvernement, elle a été « laissée en liberté » sans en connaître la raison. Finalement, après un parcours long de cinquante-huit jours, Yolanda affirme que son retour est définitif, même si elle continue à échanger par WhatsApp avec des réfugiés rencontrés dans le refuge de San Antonio del Táchira, qui l’invitent à reprendre avec eux le chemin de la Colombie dès que les frontières rouvriront. Malgré cela, elle se prépare plutôt à rester, en arguant qu’elle aime son pays, même si la vie y est toujours difficile, et qu’elle s’y sent désormais un peu étrangère.

Deux raisons principales semblent expliquer ce choix : tout d’abord, Yolanda a été obligée de s’endetter en Colombie pour subvenir à ses besoins, une situation qui l’angoisse ; ensuite, elle affirme préférer survivre dans une ville où elle peut assurer un toit à ses filles, ce qu’elle peut faire plus facilement au Venezuela qu’en Colombie. Et pourtant, elle finit par se dire prête à repartir, si « Dieu en décidait ainsi ».

Suivre ces parcours difficiles et parfois instables pose la question des effets qu’ils peuvent avoir sur les réfugiés. Pourriez-vous nous parler de la subjectivité des réfugiés que vous suivez ?

En suivant le parcours de Yolanda et d’autres réfugiés durant la pandémie j’ai observé les effets de cette expérience sur la manière dont ils définissent leurs besoins objectifs (nourriture, hébergement, soins…) et subjectifs (se sentir légitime, pris en compte…), et sur leur capacité à entrer en contact avec les autorités publiques et internationales afin de subvenir à ces besoins. L’expérience de Yolanda révèle un sentiment de détachement provoqué par la subtilité du refoulement entre la Colombie et le Venezuela. Son parcours de réfugiée, auquel s’ajoute son immobilisation à cause des mesures sanitaires établies par les deux pays, fait ressortir le peu (ou l’absence) d’attentes qu’elle nourrit vis-à-vis des protections à la fois gouvernementales et internationales. Il s’agit d’une expérience subjective qui empêche des réfugiés comme Yolanda de se revendiquer comme ayant droit et en conséquence les éloigne des démarches d’obtention de protection qui s’offrent à eux.

L’expérience migratoire produit aussi des effets forts sur la manière dont ces personnes envisagent l’avenir. En effet, nombre de réfugiés qui rentrent au Venezuela n’ont plus pour rêve d’améliorer leur situation. Cette absence d’espoir est d’autant plus forte en contexte de pandémie, puisqu’à leur retour les réfugiés ont été largement criminalisés par leur gouvernement, provoquant de nouveaux sentiments d’exclusion, cette fois-ci dans leur propre pays. Un de mes enquêtés résume très bien ce sentiment : « Je ne demande rien à personne, je ne veux pas qu’on me donne quoi que ce soit, je veux juste avoir quelque chose à faire et qu’on me paye pour que je puisse manger, n’importe où ».

Ainsi, les pratiques de refoulement subtiles des réfugiés sont devenues plus visibles lors de la pandémie de Covid-19 des deux côtés de la frontière, produisant des sujets détachés de la protection sociale et sanitaire de chaque État.

Pour aller plus loin :

- Eduardo Domenech, «“Las migraciones son como el agua”: Hacia la instauración de políticas de “control con rostro humano”», Polis [en ligne], 35 | 2013