Entretien avec Keymer Ávila,

réalisé par Fabrice Andréani

Quel est l’état actuel des relations entre les forces de sécurité et la population vénézuélienne, notamment avec les classes populaires ?

Historiquement, les forces de sécurité vénézuéliennes se sont caractérisées par leur militarisation, leur instrumentalisation politique et partisane, ainsi que par leurs excès contre les classes populaires. La logique de guerre mise en œuvre face à diverses guérillas issues de la gauche dans les années 1960 et 19701, à l’origine de milliers de cas de violations des droits humains, s’est transposée au cours des décennies suivantes aux pratiques ordinaires de maintien de l’ordre. En février 1989, la répression militaire et policière des protestations populaires (dites du Caracazo) contre des réformes d’inspiration néolibérale a provoqué entre 500 et 3000 morts selon les estimations d’ONG locales et internationales. Elle a constitué le point de non-retour en la matière.

Le pays est entré dans le XXIè siècle avec la promesse de rompre radicalement avec un système politique délégitimé, qui excluait et criminalisait les classes populaires. Or, malgré certains changements législatifs et discursifs, dans les faits la violence et la létalité des forces de sécurité ont considérablement augmenté au cours de la dernière décennie, en particulier à partir de 2013, avec des rebonds importants en 2015, 2016 et 2018. Cela correspond à la dégradation notable des conditions économiques et sociales du pays et à la perte de légitimité du gouvernement, qui a généralisé son recours à la violence institutionnelle sur fond de recul des droits civils et sociaux.

Le tableau ci-dessus montre l’accroissement notable du nombre de personnes décédées aux mains des forces de sécurité entre 2010 et 2018, période durant laquelle les chiffres officiels sont considérés les plus fiables. Sur 23 688 décès enregistrés durant cette période, 69 % des cas ont eu lieu entre 2016 et 2018, alors que le taux de mortalité aux mains des forces de sécurité a augmenté de 622 % entre 2010 et 2018, passant de 2,3 à 16,6 pour cent mille habitants – soit un taux plus élevé que le taux d’homicides total de la plupart des pays du monde (en moyenne de 6,1).

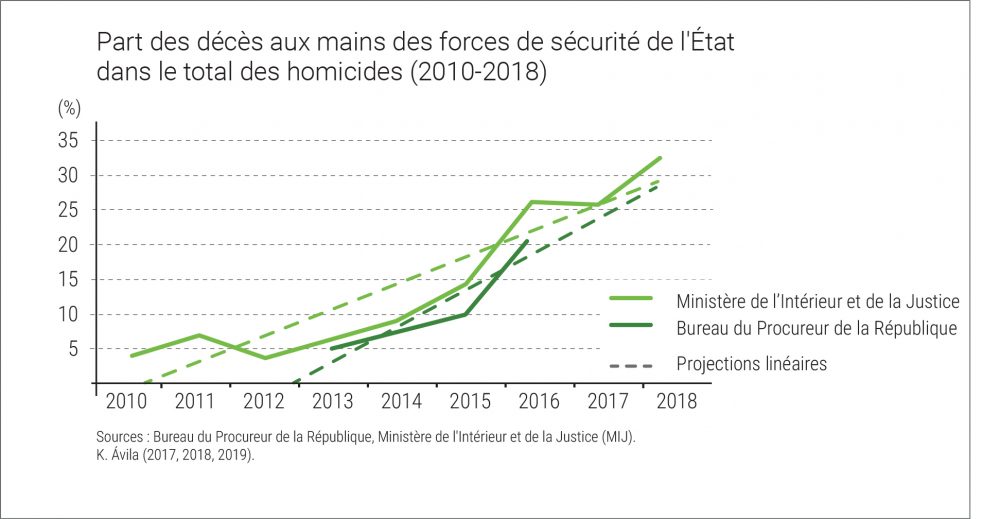

Dans le même laps de temps, comme l’illustre le tableau suivant, la part de ces décès dans le total des homicides, lui-même parmi les plus élevés au monde (entre 50 et 70 pour cent mille habitants, selon les estimations) a également bondi, de 4 à 33 %. À l’heure actuelle, un homicide sur trois est le fruit de l’intervention d’agents de l’État au Venezuela.

Ce type d’homicide est près de quatre fois moins fréquent au Brésil, où il s’établit à 7% du total, et plus de trois fois moins aux États-Unis, où il est compris entre 8 et 10 % du total. En 2017, ces décès ont été plus élevés au Venezuela (4998) qu’au Brésil (4670), qui compte pourtant sept fois plus d’habitants.

Ma méthode consiste à croiser de façon régulière les décès recensés dans la presse, les enquêtes de victimation (aussi bien officielles qu’indépendantes), les nombreuses productions de chercheurs ainsi que les témoignages de parents et voisins des victimes. Il en ressort que les personnes décédées lors de ces interventions sont quasi-exclusivement des jeunes hommes pauvres et racisés – morenos, c’est-à-dire« de peau foncée »–, vivant dans les barrios, les quartiers populaires. Le discours gouvernemental, véhiculé à travers l’ensemble des médias publics et au-delà, légitime ces homicides en les présentant comme ceux de criminels « morts en affrontant la police ».

Or, à l’examen, de tels affrontements s’avèrent en réalité minoritaires, voire exceptionnels. Outre les nombreux récits de témoins oculaires, le chiffrage officiel des résultats de ces « affrontements » décrit une situation très problématique tant au regard de l’état du savoir académique que des standards internationaux en matière d’usage étatique de la force létale. Alors qu’on estime généralement que celui-ci est abusif et disproportionné dès lors que les pertes chez les civils sont dix fois supérieures à celles souffertes par les agents de l’État, on en recense ici quatre-vingt-quatorze fois plus. Ces mêmes données publiques décomptent également seize fois plus de morts que de blessés, et cinq fois plus d’issues fatales que d’arrestations in situ. En somme, l’ensemble des éléments disponibles indiquent qu’on a le plus souvent affaire à un usage intentionnellement excessif de la force létale, avec des exécutions extrajudiciaires à la clé.

À ses débuts, le chavisme a attiré différents acteurs particulièrement critiques de la violence des forces de sécurité de l’État, en particulier dans les quartiers populaires. Rien n’a donc été entrepris depuis lors ?

Depuis l’Indépendance, le Venezuela avait toujours été dépourvu d’une architecture institutionnelle unifiée en matière de police. D’une façon générale, les corps de police faisaient l’objet d’une faible régulation, d’une militarisation excessive et d’une délégitimation régulière aux yeux de la population. En outre, ils étaient fortement dispersés à travers le pays, et à l’échelle locale et régionale bon nombre agissaient en armées privées au service des potentats politiques du moment. Entre vides juridiques et dispersion procédurale, l’hétérogénéité, l’asymétrie et l’absence de coordination entre unités constituaient la norme, de même que la précarité statutaire et financière des fonctionnaires. En 2006, pendant la campagne pour la réélection de Hugo Chávez, et suite à une série de scandales impliquant des policiers dans plusieurs enlèvements et assassinats, le gouvernement a annoncé vouloir prendre ces questions à bras-le-corps. En lançant la Commission nationale pour la Réforme de la Police (CONAREPOL), Chávez canalisait de façon habile et crédible les griefs et revendications sécuritaires que l’opposition avait placés au centre du débat public.

Pendant trois ans, la CONAREPOL a constitué un espace de travail pluriel et inter-institutionnel, au sein duquel aspects techniques et apports académiques étaient mobilisés en vue de la conception d’une police fondée sur le respect des droits humains, la professionnalisation des fonctionnaires et la nature civile de l’institution. Ce travail comportait trois volets : la conduite d’un diagnostic détaillé de la situation policière aux niveaux national, régional et municipal ; la proposition d’une force de police plus adaptée aux conditions sociales, culturelles et politiques du pays ; la formulation de recommandations favorisant un contrôle citoyen accru de la gestion policière. Ce travail s’est appuyé sur une vaste consultation citoyenne et la conduite d’enquêtes systématiques, ce qui a généré un socle de connaissances réelles en la matière, tout en légitimant l’ensemble du processus – et laissant même entrevoir un changement plus général dans l’élaboration des politiques publiques.

La CONAREPOL a débouché sur la Loi du Service de Police (2009), qui promeut un modèle de police civile, préventive, professionnelle et attentive aux droits humains. Il s’agissait également d’homogénéiser les différents corps de police et de créer une police nationale, une fonction jusque-là exercée de facto par la Garde nationale – rattachée à l’armée – depuis 1937, et dont les membres chapeautaient bien souvent les polices municipales et régionales.

Reste que malgré ses apports indéniables en matière législative ainsi que de fabrique des politiques publiques, le modèle idéal incarné par la CONAREPOL ne s’est pas traduit dans les pratiques institutionnelles concrètes. Tout compte fait, les travaux de la Commission ont permis au pouvoir de se prévaloir du « nouveau modèle » des institutions policières et de redorer leur blason quand leur légitimité était mise en cause. Concrètement cependant, c’est une sorte de contre-réforme que le pouvoir a laissé se développer sur le terrain et qu’il a même encouragée par ses directives. Son invocation incantatoire de la réforme a un peu plus invisibilisé les pratiques policières ordinaires, d’autant plus dangereuses et nuisibles.

L’une des manifestations de ce processus paradoxal est l’hypertrophie policière, soit la croissance accélérée et démesurée de cette institution. Au lieu d’une évolution raisonnée de ce service public sur la base d’évaluations régulières, la CONAREPOL a servi de prétexte, à rebours de ses propres recommandations, à une augmentation considérable du nombre de policiers dans chacun des trois échelons politico-administratifs (national, régional, municipal). De 2006 à 2017, le nombre total de policiers est passé d’environ 115 000 à 175 000 (une augmentation de 53%), et le taux d’encadrement policier de 429 à 557 agents pour 100 000 habitants (soit 207 de plus que les 350 préconisés par les standards internationaux). C’est un indicateur clair de la construction d’un État policier.

Or, cette augmentation substantielle du nombre d’agents a été menée dans le plus grand mépris des normes de recrutement et de formation en vigueur, rendant d’autant plus difficile la supervision et le contrôle ultérieur de ces nouvelles recrues armées, envoyées sur le terrain après une formation expresse. Ces fonctionnaires finissent par faire leur propre loi, en dehors de tout cadre légal ou institutionnel2, ce qui pose la question des véritables fonctionnalités de la police au Venezuela. Il fait peu de doute que les taux d’homicides actuels, au total comme aux mains d’agents de l’État, ont partie liée avec l’hypertrophie policière3.

En outre, ces évolutions sont allées de pair avec la poursuite de la militarisation de la vie politique et sociale. Si celle-ci ne date pas d’hier, il est à noter que des quinze derniers ministres de l’Intérieur, douze sont des militaires. Au-delà, cette militarisation embrasse la culture et les pratiques professionnelles des fonctionnaires en général (civil compris) et des policiers en particulier, qui entretiennent un rapport essentiellement guerrier et prédateur à la population civile. Au fil des ans, cela s’est traduit par la systématisation d’opérations de police militarisées et extrêmement brutales, à l’instar des Opérations de libération du peuple (OLP) lancées en 2015, ou aujourd’hui des Forces d’action spéciale de la Police nationale bolivarienne (FAES). Soit la parfaite antithèse du modèle de la CONAREPOL.

Comment cette violence institutionnelle se distribue-t-elle à travers l’espace social ?

Au Venezuela, la question de la répression et de l’usage de la force létale est souvent exploitée de manière partisane. Les médias traditionnels – forts de leurs intérêts corporatistes et leurs préjugés de classe et de race – ont tendance à regrouper toutes les victimes de la violence d’État. Ce faisant, ils créent une forte confusion dans une situation déjà critique. En effet, les décès par milliers que j’ai évoqués précédemment sont ceux de jeunes de classes populaires vivant dans les barrios, décimés sous prétexte d’une certaine « sécurité citoyenne ».Il ne s’agit pas, a priori, demanifestants ou de dissidents politiques. Si cela ne signifie pas que la répression des manifestations ne soit pas brutale, il n’en reste pas moins que l’usage de la force n’est ni aussi massif, ni aussi systématique que celui employé au quotidien dans les quartiers populaires.

En outre, quand ce sont les classes populaires qui manifestent, la répression mise en œuvre s’avère bien plus violente que dans le cas d’étudiants ou de jeunes des classes moyennes, comme on a notamment pu le constater lors des manifestations de janvier 2019 dont le lourd bilan a été d’environ soixante décès en moins de deux semaines. Dans une certaine mesure, on peut affirmer que du point de vue du pouvoir, ce véritable massacre des classes populaires au nom de « la sécurité » a servi de ballon d’essai avant que certaines pratiques ne s’étendent à des secteurs disposant d’un capital social, politique ou médiatique supérieur. Et de fait, la tolérance relative – voire le soutien – de ces strates sociales mieux situées aux opérations militarisées dans les barrios en 2015 et 2016 a pavé la voie à leur propre répression lors des grandes manifestations de 2017.

Néanmoins, lorsque confronté aux classes moyennes et supérieures, le gouvernement privilégie les modalités a priori non-létales mais tout aussi abusives et violentes que sont les perquisitions, arrestations, détentions arbitraires, poursuites par des juridictions militaires, tortures, ou encore destructions et atteintes aux biens. Ces dernières illustrent ce qu’Achille Mbembe appelle la « guerre infrastructurelle »4, au cours desquelles les fonctionnaires se livrent au pillage et à la prédation d’argent, de bijoux, de matériel électronique, de vêtements, et même de nourriture. Si ce pillage institutionnel vise également les populations pauvres, dans le cas des classes moyennes il ne se solde pas par la destruction de leurs logements et des exécutions.

Cette logique d’abus et de violence militarisée n’épargne pas non plus les opposants dotés de leviers médiatiques et de pouvoir de revendication sociale tels que les députés ou les maires. Rien qu’en 2018, nous avons calculé avec l’ONG PROVEA que les détentions pour motifs politiques ont augmenté de 574 % par rapport à la moyenne des cas enregistrés au cours de la dernière décennie. Encore plus grave, on recense depuis 2015 au moins cinq prisonniers politiques morts en détention.

En outre, si la criminalisation de l’opposition est largement banalisée – entre peines d’inéligibilité, arrestations pour « violences » ou « complots » réels ou présumés et exils forcés – le gouvernement considère la dissidence ou la désaffiliation de ses cadres comme des actes de haute trahison punis par de fortes peines de prison, ou à défaut par l’exil. Les cas les plus emblématiques concernent l’exil durant l’été 2017 de l’ancienne Procureure général, et la détention de deux ex-ministres : celui de la Défense du gouvernement Hugo Chávez (depuis 2008) et celui de l’Intérieur et de la Justice de Nicolás Maduro (depuis 2018).

Enfin, en prenant une acception plus large de la police, le gouvernement use de divers mécanismes disciplinaires relativement réticulaires, qui visent principalement les plus modestes. Ce à l’instar du Carnet de la Patrie, donnant accès à des biens et services de base, et des « cartons CLAP » (Comités locaux d’approvisionnement et de production), avec des aliments à prix subventionnés souvent vitaux, vues les pénuries chroniques et l’hyperinflation. Le Carnet et les CLAP constituent des dispositifs de contrôle politique et social redoutables. Ils ont ainsi facilité la délation et l’extorsion de protestataires dans plusieurs barrios début 2019, distillant la terreur dans les communautés au détriment des logiques de solidarité et de fraternité entre voisins.

Comment ces inégalités sur le terrain se prolongent-elles dans l’espace médiatique ?

La différence de traitement entre la mort de jeunes des barrios au quotidien et celle de jeunes lors de manifestations est très significative. Dans les deux cas il s’agit de victimes d’une violence d’État éminemment politique, mais leur écho est tributaire de préjugés de classe, de race et idéologiques ou partisans.

Dans le premier cas, je parle de massacre au goutte-à-goutte, continu, parce que ces homicides ne font pas les gros titres de la presse nationale, ni les punchlines des discours de partis d’opposition, pas plus que ceux de l’essentiel des ONG ou des instances internationales de défense des droits humains. Ce sont des morts sans visage, sans nom, sans espace où leurs proches peuvent s’exprimer, sans réseaux de solidarité significatifs. Le défunt se voit attribuer ex-post l’étiquette de « délinquant » pour justifier le meurtre. Mais le message est clair : l’État peut tuer les pauvres en toute impunité. Une dynamique prête à être étendue, au besoin, à d’autres secteurs…

Dans le second cas, les décès survenus tendent à être plus sporadiques et sélectifs, et à concerner des jeunes étudiants des classes moyennes ou des travailleurs syndiqués, liés d’une façon ou d’une autre à un espace doté d’une meilleure capacité organisationnelle. Ces décès-là sont instrumentalisés par les camps politiques en lice, ils font la une des médias et sont priorisés par les ONG locales et leurs partenaires transnationales dans le champ des droits humains, si bien que la victime acquiert un statut de martyr-héros. Ceci n’est alors pas sans affecter les réponses institutionnelles à ce type d’événements, ainsi que les coûts politiques réels ou perçus de la violence d’État.

Pour aller plus loin :

- Keymer Ávila, « ¿Qué paso con la reforma policial en Venezuela? Preguntas y respuestas básicas sobre el proceso en su etapa púber », Friedrich Ebert Stiftung (FES), 2019.

- Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina. Un estudio comparativo de Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela. CIDE/LAV/FIP/IUJ/FBSP, 2019.

- Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Derecho a la Libertad Personal. Informe Anual 2018, PROVEA, 2019.

Notes

- Ces guérillas, issues du Parti Communiste (PCV) et d’autres forces de gauche étaient soutenues par Cuba et visaient à mettre fin à la domination des partis social-démocrate (AD) et chrétien-démocrate (COPEI), qui s’alternaient au pouvoir depuis la réinstauration de la démocratie en 1958. ↩︎

- Si le taux d’impunité général a pu être estimé à plus de 90 % – nonobstant des taux d’incarcération élevés pour délits mineurs et des démonstrations ponctuelles d’ « efficience » s’agissant de victimes issues de secteurs privilégiés –, celle des policiers et militaires est encore plus forte. ↩︎

- Celle-ci favorise par ailleurs la fragmentation des forces de sécurité et l’apparition en leur sein de factions qui s’affrontent régulièrement: en 2016, 19 % des policiers tués par balle (27 % dans la zone de Caracas) l’ont été par des collègues. ↩︎

- Voir A. Mbembé, « Nécropolitique », Raisons politiques, 2006, n°21, pp. 29-60. ↩︎