La répression a été aussi forte qu’inattendue en Jordanie. Au cœur de l’été 2020, la Cour de cassation a décidé de l’interdiction des Frères musulmans, principale force d’opposition dans le pays. Quelques semaines plus tard, les autorités annonçaient la fermeture du syndicat des enseignants et arrêtaient un millier de ses membres suite à des mouvements de protestations. En parallèle de cette opération policière d’envergure, les journalistes jordaniens se sont vus interdire la couverture des mobilisations enseignantes, ce qui a entraîné l’arrestation d’une quinzaine d’entre eux. Le dernier épisode de cette série répressive fut l’arrestation du célèbre caricaturiste Emad Hajjaj, après la publication d’un dessin dénonçant la normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis.

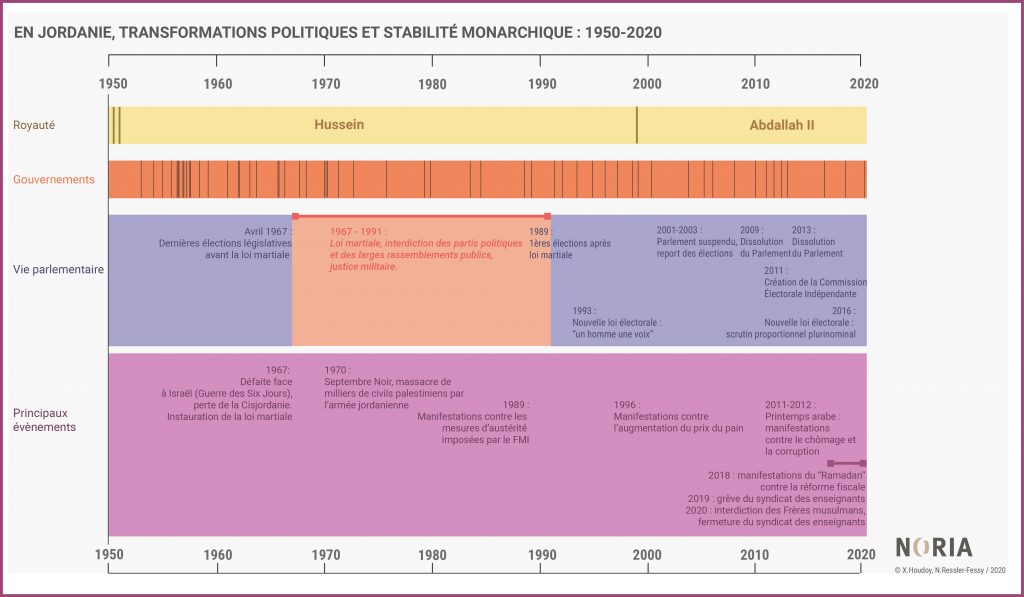

L’enchaînement de ces évènements détonne avec l’image que cherche à donner la Jordanie, pays stable et « bon élève » moyen-oriental en matière de réformes économiques et politiques. L’histoire récente du pays montre pourtant que le système politique jordanien repose sur la coercition et la répression des voix dissidentes. Le triste cinquantième anniversaire des affrontements de Septembre noir, en 1970 entre l’armée jordanienne et les combattants palestiniens, rappelle la longue histoire du régime en matière de violence politique. De manière certes bien moins dramatique, les contestations sociales et politiques ont été réprimées pendant plusieurs décennies sous la Loi martiale.

À partir de la phase dite « d’ouverture démocratique » des années 1990, le contrôle des opinions plurielles s’est exercé de manière plus discrète. Le système électoral choisi en 1993 a permis d’affaiblir les forces d’opposition, tandis que la profession journalistique a été strictement encadrée dans le but de reproduire le discours officiel d’un pays « en voie de démocratisation ».

Les évènements répressifs de 2020 ne relèvent donc pas tant d’une escalade autoritaire que de la visibilisation de pratiques jusque-là dissimulées. Les ressorts de ce dévoilement des stratégies coercitives du pouvoir en place sont au cœur de cette analyse. Le récit de la perpétuelle « réforme » du système politique jordanien, cultivé depuis les années 1990, a de manière générale perdu de sa crédibilité au fil de la répression continue infligée aux partis politiques, aux syndicats et aux médias. La progressive visibilisation des pratiques coercitives semble s’être réalisée en trois étapes principales.

La première s’ancre dans le temps long, dès le lendemain des mouvements populaires du Printemps arabe. Derrière l’annonce immédiate, puis la mise en place de réformes politiques, les autorités ont cherché parallèlement à affaiblir les voix d’opposition, Frères musulmans en première ligne. Une seconde étape est franchie en 2019 avec l’arrestation d’une quinzaine d’activistes politiques, notamment en raison de publications sur les réseaux sociaux, critiques vis-à-vis du pouvoir jordanien ou du roi lui-même. La troisième vague correspond à la phase récente de répression à l’encontre des journalistes, du syndicat des enseignants et à nouveau des Frères musulmans.

La crise économique provoquée par l’épidémie de la Covid-19 a fait basculer la stratégie des autorités vers une répression préventive accrue, et donc visible, pour éviter toute mobilisation sociale, au risque de mettre à mal leur discours de démocratisation. En parallèle, l’accroissement des revendications exprimées par les formations politiques structurées a entraîné une répression plus large par le pouvoir central, soucieux d’asseoir à nouveau son autorité. La phase récente semble ainsi consacrer la fin d’une « parenthèse enchantée » pour la monarchie hachémite, qui était parvenue, depuis 2011, à cultiver l’image d’un pouvoir capable de juguler et de répondre sans violence aux revendications populaires.

Partie 1. Un pouvoir façonné par le contrôle

Une répression discrète, mais systémique

Reconnue par les organisations internationales de développement comme un pays « en voie de démocratisation » depuis la fin de la décennie 1990, la Jordanie apparaît comme le partenaire d’excellence pour les puissances occidentales dans la région moyen-orientale. Ce statut tient en partie au fait qu’elle est le deuxième État arabe à avoir signé des accords de paix avec Israël, en 1994. Le roi Abdallah II, sur le trône depuis la mort de son père Hussein en 1999, cultive l’image d’un monarque moderne dans son approche du gouvernement et du rapport aux citoyens. Soucieux de conserver l’image d’un pays stable et réformiste, il a répondu aux manifestations du Printemps arabe en 2011, centrées en Jordanie sur des demandes de réformes politiques1, par l’amendement de la Constitution, la destitution du gouvernement et la création d’une commission électorale indépendante, afin de garantir la tenue d’élections démocratiques.

En juillet 2018, pendant le mois de Ramadan, des milliers de personnes sont descendus une nouvelle fois dans la rue comme en écho aux manifestations de 2011, cette fois pour s’opposer pacifiquement à une réforme fiscale et à l’augmentation des prix du carburant et de l’électricité. Alors que des photos de gendarmes riant avec les manifestants (en arabe) faisaient le tour des réseaux sociaux, le roi a répondu à cette mobilisation des classes moyennes et populaires par une critique virulente de la politique du gouvernement, entraînant la démission du Premier ministre de l’époque.

Ces deux évènements révèlent en un sens l’architecture du système politique jordanien, au sein duquel le Roi possède une position centrale et surplombante. Commandant suprême des forces armées, il détient aussi le pouvoir exécutif. Ses attributions ont été étendues par un amendement de la Constitution en 2016, lui permettant désormais de nommer les plus hauts responsables de l’État sans l’aval du Premier ministre. Il ratifie et promulgue les lois, peut choisir de dissoudre le Parlement et établit le calendrier électoral. Sous son autorité, la Cour royale (al-diwan al-malaki) supervise l’exécution de ses décisions et initiatives. L’organisation interne de la Cour et le quotidien des comités qui la composent sont néanmoins tenus relativement secrets.

Le gouvernement, qui possède surtout un rôle de représentation et de mise en œuvre, est, au contraire de la Cour et du roi, en permanence au cœur de l’attention médiatique. Il est aujourd’hui largement composé de technocrates et doit avant toute chose assurer une égale distribution des portefeuilles ministériels parmi les élites sociales des douze gouvernorats du pays. Le gouvernement est par ailleurs un lieu de cooptation, permettant l’intégration de certains opposants politiques ou membres d’organisation de la société civile. Le Parlement, composé de l’Assemblée des députés et du Sénat, est quant à lui une institution particulièrement faible et marginale. Il est par exemple impossible pour les députés d’émettre une proposition de loi sans qu’elle soit d’abord validée par le gouvernement. Les services de renseignement jordaniens sont enfin une pièce maîtresse, bien que discrète, du système politique. Leurs pouvoirs ont notamment été étendus depuis le début des années 2000 dans le contexte de la lutte antiterroriste (rapport de Human Rights Watch).

Le système politique jordanien repose sur une forte centralisation et personnalisation des pouvoirs qui favorise l’exercice autoritaire. La phase d’intense répression de l’été 2020 a laissé entrevoir l’étendue du dispositif coercitif, jusque-là dissimulé derrière le discours réformiste sur lequel repose la position diplomatique du royaume. Le contrôle des forces d’opposition, qu’elles soient politiques, médiatiques, syndicales ou associatives, s’exerce principalement par la répression, visible ou dissimulée, menée par l’armée, la police ou les services de renseignement.

Ce dispositif a d’abord été couvert par la Loi martiale, état d’exception instauré en 1967 par le roi Hussein à la suite de la guerre des Six Jours, puis abrogé en 1991. Justifiée par le nécessaire renforcement de l’État jordanien face au poids croissant des forces palestiniennes sur le territoire, la loi martiale a eu pour conséquences l’interdiction des partis politiques, l’annulation des élections et le contrôle direct de la société civile pendant plus de trois décennies.

Le point paroxystique de cette répression institutionnalisée semble avoir été atteint lors des évènements de Septembre noir en 1970, au cours desquels l’armée jordanienne a tué entre 3 000 et 7 000 Palestiniens2, majoritairement civils, présents sur le territoire. Craignant un coup d’État orchestré par les feddayins (membres de groupes armés) de l’Organisation de libération de la Palestine, le roi Hussein, fort du soutien occidental, a écrasé la mobilisation dans le sang et chassé l’organisation palestinienne vers le Liban.

Deux décennies plus tard, sous la pression des fortes mobilisations populaires de 1989 et de l’injonction des bailleurs internationaux, soutiens importants de la monarchie, s’ouvrait en Jordanie une phase dite de « démocratisation ». Hussein autorisa de nouveau les partis politiques, la tenue des premières élections législatives (depuis 1967) et la garantie de la liberté de la presse dans les textes juridiques.

Démocratiser pour mieux contrôler

Après 1990, les autorités politiques ont transformé leur stratégie répressive. Les manifestations ne faisaient plus l’objet d’une répression aveugle, mais d’un encadrement plus discret et ciblé. Le gouvernement tentait également d’y répondre par des réformes sociales. Les grandes manifestations de 1989 et de 1996, lancées respectivement dans deux villes du sud du pays, Ma’an et Kerak, ont illustré cette nouvelle stratégie. L’opposition populaire à l’augmentation du prix du pétrole et du pain fut certes réprimée (20 morts en 1989, 200 arrestations en 1996), mais elle entraîna l’annonce de nouvelles réformes politiques et la fin de la loi martiale.

Ce discours réformiste s’est progressivement imposé dans le récit national jordanien au cours des trois dernières décennies. Il est allé de pair avec l’invisibilisation des pratiques répressives, particulièrement à la suite du Printemps arabe, permettant aux autorités de conjuguer la préservation du pouvoir monarchique avec une forme d’endiguement de la contestation populaire. La Cour royale provoque ainsi par deux fois, en 2011 et 2018, la démission du gouvernement pour calmer la colère de la rue. L’affaiblissement des forces d’opposition s’est néanmoins poursuivi, mais de manière plus discrète qu’auparavant.

Le dispositif coercitif s’opère notamment par le biais du système électoral. Après une victoire significative des islamistes aux élections législatives de 1989, où la Confrérie avait remporté environ 40 % des sièges, le scrutin plurinominal fut remplacé dès 1993, par décret royal, par un scrutin majoritaire uninominal, le sawt al wahed ou « un homme, une voix ». Alors que l’électeur votait en 1989 pour autant de candidats qu’il y avait de sièges à pourvoir dans sa circonscription, il ne dispose depuis que d’une seule voix, et choisit souvent de voter pour un des membres de sa tribu ou de son entourage, qui sont des intermédiaires accessibles et avec lesquels les liens d’interdépendance sont plus forts.

Ce mode de scrutin vise à encourager le maintien d’un lien personnalisé entre l’élu et l’électeur, aux dépens de l’établissement d’un lien partisan. Un tel mode de scrutin permet ainsi aux autorités de limiter les résultats électoraux des formations partisanes, et plus particulièrement des forces d’opposition, tels que les partis de gauche ou la branche politique des Frères musulmans, le Front d’action islamique (FAI). Avec seulement dix élus (sur 130 députés), le FAI a été le principal parti de l’Assemblée des députés (majlis al-nuwwab) entre 2016 et 2020.

Le contrôle de la scène politique se réalise également par le découpage électoral qui consacre une vision clientéliste de l’élection et renforce les inégalités entre « transjordaniens3 », perçus comme des soutiens au régime, et Jordaniens d’origine palestinienne, considérés comme de potentiels opposants. Depuis le règne du roi Hussein (1952-1999), le pouvoir jordanien tente de se garantir la loyauté des transjordaniens par la redistribution clientéliste des ressources financières et symboliques, notamment via l’emploi dans la fonction publique.

Le découpage électoral favorise les régions urbaines et rurales à majorité transjordanienne, en leur assurant une surreprésentation numérique au sein de l’institution parlementaire. En 1989, la reprise du cycle électoral coïncide avec la crise économique et politique nationale, ce qui pousse le régime jordanien à penser le Parlement comme une instance qui fournit des sièges attachés à de nouveaux réseaux de patronage, en particulier à l’égard des régions transjordaniennes. Les députés deviennent alors des intermédiaires entre l’État et la population pour un accès privilégié aux fonds publics, tels que l’emploi ou les bourses universitaires.

La comparaison des taux de participation entre les différents gouvernorats démontre bien que les transjordaniens, qui disposent de plus de 75 % des sièges alors qu’ils représentent moins de 50 % de la population totale, sont les principaux bénéficiaires d’un tel système. Les gouvernements d’Amman et de Zarqa, qui concentrent les Palestiniens et Jordaniens d’origine palestinienne, enregistrent systématiquement les taux de participation électorale les plus bas.

Les effets et logiques du découpage électoral sont résumés ci-dessous par un ancien militant de la cause palestinienne, aujourd’hui membre du Parti social démocratique jordanien, un parti situé à gauche de l’échiquier politique :

« Nous pensons que le meilleur système serait d’avoir une seule circonscription nationale, pour permettre aux membres de partis et aux forces sociales et politiques de travailler ensemble au sein d’une liste nationale, pour ensuite produire des groupes politiques au sein du Parlement. Mais en Jordanie nous avons un problème démographique, car, pour les élections législatives, si nous avons une seule circonscription, le risque c’est que tous les députés viennent de la capitale. Et vous savez qu’à Amman (…) il y a une majorité de Palestiniens, ce qui changerait la représentation démographique au Parlement et cela fait peur aux Jordaniens. »

En 2016, la loi introduit le scrutin proportionnel de listes, en réponse à l’une des principales revendications des mouvements populaires de 2011. Celui-ci permet à l’électeur de voter pour autant de candidats que de sièges dont dispose la circonscription, mais la fragmentation du territoire national en plusieurs circonscriptions a néanmoins été maintenue. Le militant ajoute :

« Maintenant nous avons un système proportionnel, mais sur la base de petites circonscriptions, alors qu’un système proportionnel doit reposer sur de grandes circonscriptions électorales. (…) Mais ils ne veulent pas de larges forces politiques au sein du Parlement. Ils veulent que les gens viennent en tant qu’individus, parce que dans le nouveau système c’est très difficile pour une liste de gagner plus d’un siège dans une circonscription. »

Au fil des années, le Parlement est ainsi devenu une institution particulièrement décrédibilisée. Au cours des manifestations de l’été 2018, les Jordaniens scandaient par exemple des slogans tels que « en Jordanie nous avons une épicerie, on l’appelle le Parlement » (في الأردن عنّا دكان، بسمّوها برلمان). Les interférences des services de renseignements dans les résultats électoraux sont aussi régulièrement pointées du doigt4.

L’institution parlementaire est de manière générale décrite comme un décor, car dépourvue de tout rôle législatif et pouvoir de contrôle sur le gouvernement, en partie puisque les députés sont contraints d’être soumis au bon vouloir des ministères, vers qui ils se tournent chaque semaine afin de satisfaire les demandes clientélistes des électeurs. Pour rester dans les bonnes grâces du gouvernement, les députés doivent aller dans le sens de l’exécutif lors du vote des amendements et projets de loi importants. Cette critique est aussi partagée par une partie des députés eux-mêmes, qui attribuent leur impuissance politique à leur dépendance clientéliste à l’égard du gouvernement. Une députée explique par exemple :

« Ma position de parlementaire est compliquée. Parfois je deviens très faible face à un ministre pour lui faire face avec des questions, parce que le lendemain je devrai lui demander des services pour mes électeurs. Si nous ne demandions pas des faveurs constamment, nous serions plus forts. Mais si je vais voir un ministre et que je lui dis “s’il vous plaît pouvez-vous transférer cet employé dans cette section” et qu’il m’accorde cette faveur, je ne pourrai pas lui faire face devant les autres députés, pendant la séance de questions au gouvernement. Nous demandons tout le temps des services, et beaucoup de parlementaires souffrent de cet état de fait. »

Le contrôle de l’information

En plus de l’affaiblissement des forces politiques d’opposition, le dispositif de coercition jordanien repose sur sa capacité à contrôler la production de l’information dans le pays. Deux logiques sont mises à l’œuvre : assurer au discours officiel l’écho le plus large possible, et affaiblir ou décrédibiliser les voix alternatives. La diffusion du récit national est d’abord permise par les principaux quotidiens comme Al-Rai et Ad-Dustour, véritables porte-voix des autorités politiques.

D’importants moyens financiers sont investis pour attirer les jeunes journalistes jordaniens à contribuer positivement à l’image du pays, comme l’illustre la création d’une nouvelle chaîne de télévision publique, Al-Mamlaka (« le royaume »), au sein de laquelle le salaire des journalistes avoisine les 800 dinars jordaniens (1000 €), soit près de trois fois le salaire moyen de la profession.

Les relations intimes entre la Cour et la sphère médiatique ne sont pas nouvelles. Dès 1976, le roi Hussein lance le Jordan Times, premier journal anglophone destiné au public étranger et rapidement affublé du surnom « the King’s newspaper ». Un journaliste du quotidien résume le lien entre le Jordan Times et les autorités politiques :

« En tant que journaliste, mon rôle était de traduire les messages du roi vers l’extérieur (…) si je suis honnête je dois reconnaître que j’ai principalement couvert ce que le roi faisait ou disait (…) on pouvait recevoir un coup de téléphone le soir pour mettre telle déclaration officielle en première page (…), mais on ne se laissait pas faire, on devait négocier tous les jours avec le pouvoir politique, il fallait trouver des compromis. »

En 2006, la Cour royale étend son influence dans la sphère médiatique avec la création de l’Institut jordanien des médias (JMI), fondé par la princesse Rym (femme du prince Ali, demi-frère du roi actuel), et aujourd’hui devenu un centre de formation de référence pour la profession.

En parallèle, les autorités déploient un ensemble de stratagèmes pour affaiblir et marginaliser un journalisme indépendant du pouvoir. La loi sur la Presse et les publications, promulguée en 1998, permet aux autorités de réguler le secteur médiatique en décidant de l’octroi, selon des critères arbitraires, de l’autorisation de publication à un média. Cette loi a permis de justifier la fermeture en 2013 de plus de 250 sites d’information sous prétexte qu’ils ne respectaient pas les conditions officielles.

Parmi les outils privilégiés par les autorités, la loi sur les crimes électroniques, amendée en 2018, occupe une place de choix. Sous prétexte de lutter contre le « discours de haine » sur Internet, expression maintenue dans le flou juridique, cette loi permet l’arrestation et l’emprisonnement arbitraire de toute personne publiant sur les réseaux sociaux des messages jugés politiquement ou moralement inacceptables. La régulation du débat sur Internet est un enjeu politique d’autant plus important que les Jordaniens s’informent désormais en ligne, et principalement sur Facebook (5,5 millions de comptes pour 10 millions d’habitants), afin de contourner la censure imposée aux médias publics.

C’est en effet sur Internet qu’ils peuvent avoir accès aux tribunes publiées par des journalistes censurés dans leurs propres médias, aux publications d’activistes et militants politiques ou encore aux articles de médias étrangers qui ne tombent pas sous le coup de la régulation nationale de l’information. Face à ce déplacement du débat public sur les réseaux sociaux, les récents amendements de la loi sur les crimes électroniques ainsi que la loi antiterroriste ont permis l’arrestation de plusieurs dizaines d’opposants politiques, de journalistes, de militants pour des messages postés sur Facebook ou l’application Whatsapp.

Depuis son amendement en 2014, la loi antiterroriste est fréquemment utilisée contre les opposants politiques accusés de « mettre à mal les relations [de la Jordanie] avec un pays étranger » (art. 2) ou de « perturber l’ordre public » (art. 3), des actes désormais considérés comme terroristes.

Les poursuites judiciaires et campagnes d’humiliation publique engagées contre les voix dissidentes poussent la majorité des journalistes à l’autocensure, quand certains citoyens doivent faire preuve de créativité pour réinventer le débat public sous d’autres formes. Un jeune jordanien a ainsi co-fondé Al-Hudood en 2013, un média arabophone critique et satirique, sous le format de The Onion en Grande-Bretagne ou LeGorafi en France. Il détaille les origines du projet Al-Hudood, qui est aujourd’hui suivi par près d’un demi-million de personnes sur Facebook :

« Les gens veulent parler de politique, mais ils ne peuvent pas le faire, donc on a trouvé un moyen détourné d’ouvrir le débat, on ne fait pas du journalisme, on ne fait pas de l’information, notre objectif c’est de faire rire et pleurer par l’écriture satirique, pour que les gens réfléchissent à la politique et pour qu’on normalise la critique dans le débat public (…) on veut aussi critiquer le traitement médiatique, dire aux journalistes des médias traditionnels qu’ils ne font pas leur boulot. »

Partie 2. Après le Printemps, la répression

Si la coercition est inscrite au cœur même du système politique jordanien, ses pratiques répressives ont été accentuées et rendues de plus en plus visibles depuis le Printemps arabe. Elles ont au départ ciblé l’une des principales forces d’opposition structurées, la confrérie des Frères musulmans, avant de s’attaquer aux voix individuelles, notamment par le biais de la loi sur les crimes électroniques qui a conduit, en 2019, à l’arrestation d’une quinzaine d’activistes. L’année 2020 marque une nouvelle étape dans le dévoilement de cette répression étatique, notamment par la fermeture du syndicat des enseignants et l’arrestation de plus de mille de ses membres.

Visibilité inédite des pratiques répressives

Les Frères musulmans ont d’abord été l’une des cibles principales du pouvoir jordanien, en écho à la répression dont ils ont été victimes en Égypte et en Arabie Saoudite à partir de 2013. Ils sont notamment devenus l’ennemi personnel du nouveau chef des services de renseignement nommé quelques années plus tôt, Fayçal al Shawbaki5.

Certains Frères, dits réformistes, ont lancé en 2012 l’initiative « Zam Zam »(du nom de l’hôtel où s’est tenue la réunion de lancement), réunissant plus de 500 personnalités jordaniennes et aboutissant à la signature d’une charte appelant à des réformes politiques. En 2015, les services de sécurité jordaniens ont su exploiter ces premiers signes de dissensions internes à la Confrérie pour interdire l’organisation historique, après l’avoir informée que ses statuts n’étaient plus compatibles avec les lois jordaniennes sur les associations.

Deux membres importants, Abdul Majid Thneibat et Rhayyel Gharaibeh, quittent alors la Confrérie et créent une organisation rivale, l’association des Frères musulmans (جمعية الإخوان المسلمين). Plusieurs des bureaux et actifs financiers de la Confrérie d’origine sont transférés à l’organisation née de la scission. S’il n’y a pas eu de basculement massif vers cette nouvelle association – elle n’a remporté que trois sièges aux élections législatives de 2016 – la Confrérie et son bras politique ont néanmoins perdu une partie de leur puissance sur la scène politique nationale.

En 2015, le contrôleur général adjoint de la Confrérie, Zaki Bani Irsheid, a été condamné à dix-huit mois d’incarcération pour avoir critiqué les Émirats arabes unis. Son arrestation, savamment médiatisée, s’est opérée dans le cadre de la loi antiterroriste jordanienne, fréquemment mobilisée contre des opposants politiques. Depuis son amendement en 2014, la loi qualifie de terroriste tout acte qui « mettrait à mal les relations [de la Jordanie] avec un pays étranger » (art. 3), alors que la définition du terrorisme est élargie, par ce même amendement, à toute action qui « perturberait l’ordre public » (art. 2).

Depuis 2013, la répression politique est allée de pair avec un renforcement de la centralisation des pouvoirs. Un amendement constitutionnel voté en 2016 permet au monarque jordanien de nommer plusieurs hauts responsables de l’État, tels que le Président et les membres de la Cour constitutionnelle, le président du Conseil judiciaire, le chef des armées, le chef du renseignement, le chef de la gendarmerie ainsi que le président et les membres du Sénat, en se passant de l’aval du gouvernement, jusqu’alors nécessaire (art. 40). Ce renforcement des pouvoirs du Roi est passé relativement inaperçu en Jordanie : il a été éclipsé par la réforme électorale annoncée la même année, mais en gestation depuis 2011, ainsi que par celle de décentralisation de l’État promulguée en 2015.

À partir de 2019, une nouvelle étape est franchie, avec l’intensification des pratiques répressives et leur élargissement à un spectre plus vaste de l’opposition politique. Trois membres du FAI sont arrêtés entre mars et décembre 2019, ainsi qu’une quinzaine d’activistes, dont certains appartenant à l’une des plus grandes tribus jordaniennes, les Bani Hassan. Le plus souvent leur arrestation a été motivée par des publications sur les réseaux sociaux (article, en arabe).

Cette série d’arrestations est le contrecoup des manifestations de 2018, moment inédit de fortes critiques populaires à l’encontre du gouvernement et de la monarchie elle-même, notamment de la part des principales tribus jordaniennes. Ce mouvement social d’ampleur a provoqué la dissolution du gouvernement de l’époque, puis dans un second temps, le durcissement de la réponse politique avec la nomination d’un nouveau ministre de l’Intérieur, Salameh Hamad, perçu comme peu tolérant vis-à-vis des mobilisations populaires, et d’un nouveau chef des services de renseignement, le général Ahmad Husni. D’après son décret de nomination, Husni fut sommé par le roi de surveiller toute personne osant aller à l’encontre des « fondements [de] la constitution jordanienne ».

Les partis politiques, les Frères musulmans ou les Jordaniens d’origine palestinienne ne sont en effet plus l’unique cible, la critique à l’encontre des autorités politiques pouvant désormais provenir de l’ensemble des composantes de la population. Au-delà des arrestations susmentionnées d’activistes politiques, la répression s’est étendue à des acteurs jusque-là plutôt épargnés, à savoir les médias et les syndicats professionnels. Une journaliste jordanienne raconte l’une des intimidations qu’elle a subies :

« J’ai reçu un appel des services de renseignement après mes propos sur Facebook concernant la loi sur les impôts (réforme fiscale qui a provoqué une série de manifestations en juin 2018). Ils m’ont demandé d’aller dans leurs bureaux, j’y suis allée seule, j’avais vraiment peur (…) ils m’ont demandé de faire un nouveau postsur Facebook qui soit plus positif concernant la loi sur les impôts. »

En plus des traditionnelles pressions psychologiques des services de sécurité, certains journalistes de médias nationaux ou étrangers sont passés à tabac et arrêtés par la police lors des manifestations d’enseignants dont la couverture médiatique a été interdite par les autorités.

De son côté, le syndicat des enseignants, qui s’était vu promettre une hausse de salaire en octobre 2019 après une grève générale d’un mois, a dû faire face à une violente manœuvre répressive de la part des autorités, conduisant à la fermeture du syndicat en juillet 2020 et à l’arrestation de mille de ses membres au mois d’août. L’année 2020 a, de manière générale, constitué une troisième étape dans l’intensification et la visibilisation des pratiques autoritaires du pouvoir. Jusque-là, les amendements législatifs, les arrestations, la répression accrue à l’égard des Frères musulmans avaient lieu de manière relativement discrète – la condamnation de Zaki Bani Ersheid mise à part – et la répression violente des manifestations ne faisaient plus partie des pratiques de l’exécutif depuis près de deux décennies.

La fermeture d’un syndicat, qui plus est formé au lendemain du Printemps arabe, a également constitué un épisode inédit dans l’histoire jordanienne. La fréquence du recours aux gag orders (ordre de censure), qui interdisent aux journalistes de diffuser certaines informations, a été particulièrement dénoncée par les médias et organisations internationales dans un pays où la liberté d’expression est garantie par la Constitution (art. 15).

Perte de légitimité et mise à mal du discours démocratique

Les mobilisations des enseignants en cours depuis 2019 ont permis aux observateurs comme aux autorités jordaniennes de prendre conscience du poids politique des syndicats professionnels. Les derniers évènements ont mis en lumière la légitimité populaire dont ils bénéficient aujourd’hui, ainsi que leur capacité à faire pression sur l’État central. En octobre 2019, après plus d’un mois de grève et des dizaines d’écoles paralysées, couplé à la solidarité d’une partie de la population avec des enseignants vus comme représentants des classes moyennes et populaires, le gouvernement fut obligé de céder à leurs revendications.

L’importance de ces structures n’est pourtant pas nouvelle, les syndicats s’étant constitués comme arènes de mobilisation alternatives durant l’instauration de la loi martiale de 1957 à 1991 et l’interdiction des partis.

Les enseignants sont aussi parvenus à créer une certaine convergence des luttes d’opposition face aux pratiques répressives des autorités. Le syndicat a d’abord semblé incarner un symbole de résistance tant aux mesures d’austérité qu’aux tentatives de répression étatique, chose qu’aucun parti politique n’avait réussi à faire jusqu’alors. Un tel exploit provient au moins en partie du caractère « désidéologisé » et aconfessionnel du syndicat qui, contrairement au FAI, lui permet de représenter les intérêts de l’ensemble de la population. Et ce, malgré les tentatives du régime de le présenter comme une formation contrôlée par les Frères musulmans.

Ces derniers ont aussi affirmé publiquement et à plusieurs reprises leur soutien au syndicat, notamment lors des vagues d’arrestation survenues au mois d’août 2020. Le secrétaire général du FAI, Mourad al Adaylah, accompagné d’une délégation du parti, a d’ailleurs organisé plusieurs visites officielles avec les membres libérés du syndicat depuis la fin de l’été.

Cet épisode relativement sans précédent de désobéissance civile – la dernière situation de blocage total remonte à 1989 – a pris de court les autorités jordaniennes et mis à mal l’image d’un pays stable et sous contrôle. C’est dans ce contexte inédit que la décision gouvernementale de fermer le syndicat en juillet 2020, immédiatement après l’annonce du gel de la hausse des salaires dans le secteur public, prend tout son sens.

Des manifestations de soutien aux enseignants ont été organisées dans tout le pays, malgré l’état d’urgence sanitaire qui interdisait les rassemblements de plus de vingt personnes. Elles n’ont donc sûrement pas été anticipées par la Cour, contrairement aux manifestations de 2011 et 2018 dont l’organisation avait été largement contrôlée par les services de l’État. La forte répression qui s’en est suivie, de manière visible et relativement inédite, apparaît ainsi comme une manœuvre de dissuasion, permettant au pouvoir d’assurer sa stabilité et son autorité, au détriment de sa façade démocratique.

Cette stratégie n’est évidemment pas sans conséquence, à l’extérieur comme à l’intérieur des frontières de l’État jordanien. Le 19 août 2020, le bureau du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a appelé la Jordanie à revenir sur la fermeture du syndicat des enseignants, qualifiant cette décision de « restriction sérieuse du droit à la liberté d’association ». La répression des manifestations de soutien aux enseignants constitue à son tour un évènement sans précédent pour les Jordaniens eux-mêmes, qui dénoncent le maintien des mesures sanitaires pour justifier l’interdiction de ces rassemblements.

Les autorités politiques ont vu leur légitimité particulièrement fragilisée après ces évènements. Si les dernières grandes mobilisations sociales se concentraient sur des revendications économiques, telles que le pouvoir d’achat, les pratiques répressives du pouvoir semblent avoir déplacé le débat sur le caractère autoritaire du régime jordanien. La fermeté du pouvoir met donc à mal le discours de démocratisation dont le souverain s’est fait le gardien, notamment après 2011.

Le pouvoir en place a tenté d’invisibiliser, ou du moins de compenser, la répression de ces derniers mois par l’annonce de la tenue des élections législatives qui, après avoir été déplacées en raison de l’épidémie de Covid-19, sont prévues le 10 novembre 2020. C’est pourtant le contraire qui semble se produire. Malgré les efforts déployés par la Commission électorale indépendante, créée au lendemain du Printemps arabe pour encourager les citoyens à aller voter et les rassurer sur la transparence du processus électoral, le taux de participation risque d’être au moins aussi faible que celui des années précédentes.

En 2016, seuls 37 % des inscrits s’étaient rendus aux urnes. Les résultats de l’opposition aux prochaines élections dépendent donc du taux de participation, dans un climat de forte répression, alors que le FAI prédit l’interférence massive des services de renseignement.6 Le porte-parole du parti a déclaré dans la presse :

« De nombreuses raisons nous poussent à boycotter les prochaines élections parlementaires. (…) notamment le contexte des élections avant qu’elles ne commencent, et nous avons des preuves (…) de pressions très sévères qui dépassent tout ce que nous avons pu voir par le passé (…) il y a des pressions sur les candidats pour les décourager de se présenter. » (entretien, en arabe)

Des journalistes du quotidien Al-Ghad7, orienté à gauche, soulignent la contradiction apparente entre la tenue d’élections législatives et de consultations tribales8, avec l’interdiction de certaines élections syndicales, telle que celles du syndicat des avocats, officiellement en raison du coronavirus. Dans le système jordanien, chaque élection est précédée de l’organisation, par les tribus et grandes familles du pays, de consultations internes afin de choisir le ou la candidate pour les représenter. Le consensus n’est bien sûr pas toujours atteint, donnant lieu à la candidature simultanée de plusieurs membres de la même tribu.

D’autres partis politiques, jusqu’ici connus pour leurs bonnes relations avec les autorités, s’élèvent contre ces futures élections, tenues dans un contexte de répression et de mesures sanitaires qui ne leur permettront pas d’organiser de rassemblements électoraux. L’un des membres du Parti constitutionnel national s’élève aujourd’hui dans les médias et sur les réseaux sociaux contre la tenue du scrutin. Le 10 septembre 2020, il a ainsi déclaré dans un post Facebook : « nous ne ferons confiance ni à vous ni à vos élections, à cause de votre fermeté, vos mesures sécuritaires, vos promesses de liberté et vos mensonges ».

Les évènements survenus au cours des derniers mois conduisent ainsi de nombreux acteurs des champs politique et médiatique, qui acceptaient jusqu’ici de jouer le jeu orchestré par le pouvoir, bien que conscient de ses limites, à dénoncer la façade démocratique du système politique. Le déroulement et les résultats des élections du mois de novembre révèleront l’étendue des effets de cette remise en question du discours officiel.

Conclusion

Les évènements de l’année 2020 laissent entrevoir des pratiques autoritaires en inadéquation avec l’image que le pouvoir jordanien souhaite entretenir hors de ses frontières. Au fil des réformes entamées depuis les années 1990, les autorités ont eu à cœur de défendre un bilan qui tenait presque lieu d’exception pour les bailleurs internationaux : stabilité politique, développement économique et pluralisme démocratique. Derrière ce discours se maintenait pourtant un dispositif de coercition discrète, qui invisibilisait autant la contestation sociale que sa répression par les autorités.

La multiplication des mobilisations à partir de 2011 est allée de pair avec une intensification de la répression, rendue visible de manière inédite en 2020. Ces derniers mois semblent consacrer la fin d’une parenthèse enchantée post-Printemps arabe pour la Jordanie. Comme dans le cas de la monarchie marocaine jusqu’au mouvement populaire du Rif en 2016, la monarchie jordanienne a pu et su donner l’impression de surmonter les mouvements de contestation sans violence ni remise en question de sa légitimité politique.

Cette illusion semble aujourd’hui révolue, alors que les mobilisations sociales et les critiques proviennent désormais de l’ensemble des composantes du tissu social jordanien (tribus, partis politiques, syndicats professionnels, médias, etc.), au point de conduire les autorités à généraliser et déployer publiquement leurs pratiques répressives. Au-delà des conséquences sur la scène politique intérieure, ce dévoilement pourrait avoir des effets sur les relations entre la Jordanie et ses partenaires étrangers, États ou organisations internationales et de développement, qui sont des acteurs clés de la bonne tenue économique du pouvoir en place.

Notes

- Alors que les manifestations en Égypte ou Tunisie demandaient la chute du régime, les slogans jordaniens appelaient à sa réforme (الإصلاح). ↩︎

- Le nombre de victimes fait l’objet de débats, notamment compte tenu de la sensibilité de la “question” palestinienne en Jordanie aujourd’hui. Les estimations basses font état de 3 500 victimes. ↩︎

- Le qualificatif « transjordanien » désigne les Jordaniens issus des familles qui vivaient sur le territoire avant 1948, qu’on distingue alors des Jordaniens d’origine palestinienne, principalement arrivés après les exodes de 1948 et 1967. En arabe, on emploie l’expression « Jordaniens de l’Est » (شرق أردنيين ). ↩︎

- Les fraudes électorales avaient notamment été dénoncées par l’opposition politique lors des élections législatives et municipales de 2007. Lire par exemple l’entretien de l’ancien président du Parlement (1990-1993) Abd al-Latif Arabiyat, aussi membre du Front d’action islamique. ↩︎

- Lire à ce sujet le rapport de la Fondation pour la recherche stratégique (2017), « Le mouvement des Frères musulmans : du pilier de la monarchie à l’ennemi du régime » ↩︎

- Le parti a finalement décidé de participer aux élections législatives. ↩︎

- Premier quotidien privé en Jordanie, fondé en 2004. Il est considéré comme le principal journal relativement critique à l’égard des autorités politiques, notamment après plusieurs investigations et enquêtes sur des questions sociales. Cette critique est tolérée et insérée dans le système politique, comme l’a démontré la récente nomination de l’ancienne rédactrice en chef, Jumana Ghuneimat, au poste de ministre des Affaires médiatiques et porte-parole du gouvernement en 2018. ↩︎

- Avant chaque élection, les tribus et clans organisent des « consultations internes » afin de choisir le ou la candidate pour les représenter. Le consensus n’est bien sûr pas toujours atteint, donnant lieu à la candidature simultanée de plusieurs membres de la même tribu. ↩︎