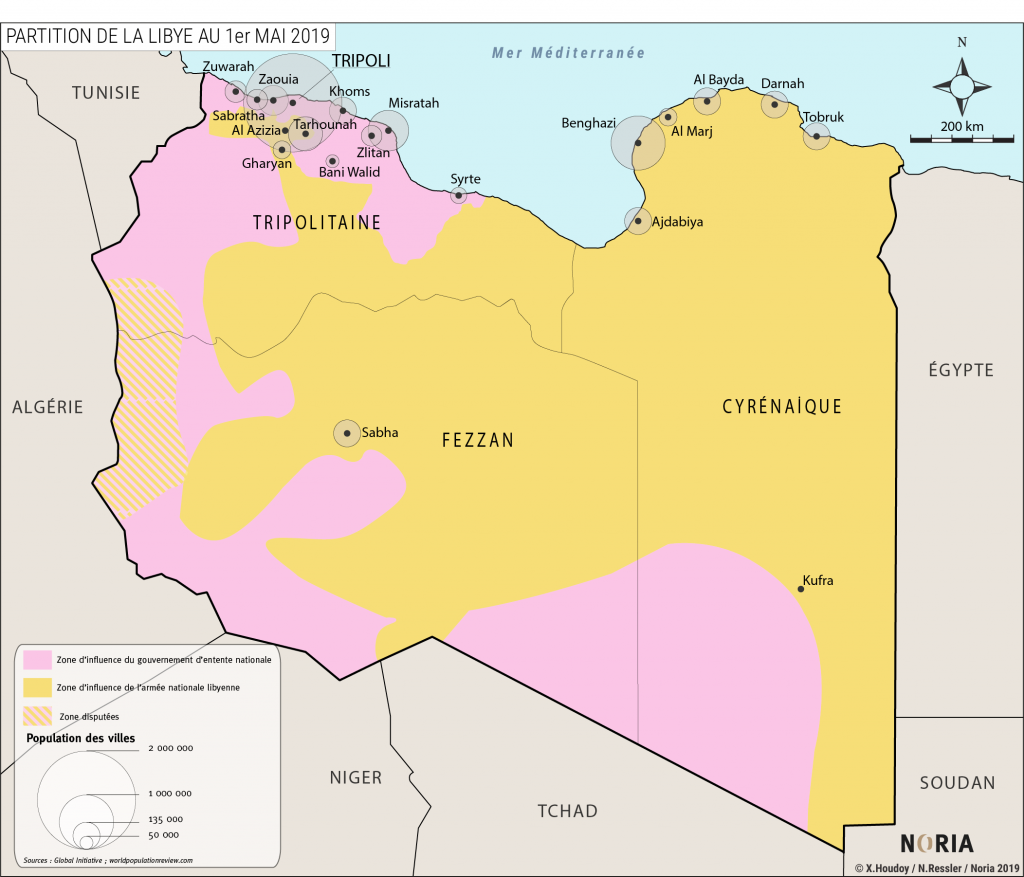

Le 4 avril dernier, Khalifa Haftar lançait les troupes de l’autoproclamée Armée nationale libyenne sur Tripoli, capitale libyenne où siège le Gouvernement d’entente nationale. Énième épisode d’une division qui dure depuis 2014, cette offensive mine les espoirs de paix dans un pays qui cherche encore à conclure sa transition politique après la révolution de 2011. Cette offensive militaire place la Libye dans une situation de guerre civile et aiguise l’appétit des soutiens aux belligérants.

Le conflit en cours mêle des dizaines d’acteurs, principalement réunis en deux camps. Comment s’est formée cette partition du pouvoir en Libye ?

Seif Eddine Trabelsi, Xavier Guignard : La division libyenne trouve ses racines dans les suites immédiates de la révolution de 2011. Tout épisode révolutionnaire est par excellence un moment de division, et la Libye ne va pas échapper à la règle. Les nouveaux maîtres de la Libye que sont les forces révolutionnaires vont mettre beaucoup de temps à structurer un espace politique, et s’aliéner une partie des acteurs politiques et tribaux.

Après quarante années de règne de Mouammar Kadhafi, le pouvoir naissant de la révolution du 17 février cherche en priorité à exclure les « Verts » [kadhafistes] du jeu politique. Pour autant que cette décision semble poursuivre l’effort révolutionnaire sur le terrain institutionnel, elle n’opère pas de distinction entre les divers degrés de proximité avec le pouvoir de Kadhafi.

Leur sort s’est encore aggravé après la loi du 5 mai 2013, dite Loi d’exclusion politique (qanun al-azl al-siyasi), qui interdit l’exercice du pouvoir pour dix ans à toute personne ayant servi sous Kadhafi entre 1969 et 2011. Le président du Congrès général national (CGN, Parlement libyen), Mohamed el-Megaryef, opposant de longue date, se retrouve par exemple exclu pour avoir été ambassadeur en Inde avant de faire défection en… 1980 !

Les deux premières années post-révolution conduisent ainsi l’opposition historique à exercer seule le pouvoir, en excluant non seulement les partisans de l’ancien régime, mais également les partisans du régime qui ont rejoint la révolution dès la première heure.

La loi d’exclusion politique laisse certains acteurs politiques et tribaux libyens sans représentation politique dans les institutions naissantes. Comment réagissent-ils ?

Une partie d’entre eux ne vont pas hésiter à remettre en cause la légitimité du Congrès général national, voire même soutenir toutes les tentatives politiques et/ou militaires qui visent à mettre fin au processus politique issue de la révolution du 17 février.

Certains de ces exclus répondent favorablement à l’appel de Khalifa Haftar1, ancien officier kadhafiste de retour d’exil, lorsqu’il promet début 2014 de « mettre fin au chaos » et dénonce la légitimité du pouvoir en place. Pour ce faire, Haftar monte un groupe armé, baptisé « Armée nationale libyenne », avec laquelle il lance l’opération al-Karama (« Dignité ») qui doit le conduire au pouvoir par une opération militaire. En mai 2014, il se lance dans une bataille contre tous les groupes armés de la ville de Benghazi (Est) qui s’opposeront à lui ; les combats vont s’étendre sur trois ans.

L’appel de Khalifa Haftar trouve également écho dans l’Ouest libyen, où il est rejoint par des groupes armés, essentiellement de la ville de Zintan (150 km au sud-ouest de la capitale), qui vont attaquer le CGN afin de mettre fin à ses travaux. La coalition Fajr Libya (« aube de la Libye »), qui rassemble l’essentiel des villes de l’Ouest opposées au projet de Khalifa Haftar, prend place dans Tripoli et bloque l’attaque menée par l’ANL et ses alliés. En quelques mois, les principaux acteurs libyens se trouvent pris au piège de la division : les « révolutionnaires » qui défendent le pouvoir de Tripoli face aux partisans d’Haftar.

La division libyenne se double enfin d’une dimension régionale. Le coup d’État en Égypte à l’été 2013 change radicalement le rapport de force dans la région, en faisant tomber l’un des principaux gouvernements issus du Printemps arabe. Haftar trouve des soutiens inespérés dans un nouvel axe régional puissant, qui regroupe l’Égypte, les Émirats arabes unis et l’Arabie Saoudite. Khalifa Haftar va également bénéficier du soutien de la France.

Pourquoi la question des groupes armés et pouvoirs locaux est-elle si importante dans le contexte libyen ?

Si, jusqu’en 2011, le pouvoir se trouve absolument concentré autour de la figure d’un homme, Mouammar Kadhafi, la révolution provoque sa fragmentation. Le pouvoir tombe ainsi, presque littéralement, chez le voisin. Dans la Libye post-révolutionnaire, ce n’est plus l’État qui est détenteur de la force ou gestionnaires des services publics, mais un ensemble de forces politiques locales dont l’échelle et la nature varient — groupes armés, conseils municipaux, conseils tribaux, réseaux de quartiers, etc.

Ce localisme est le produit de quarante années d’un régime où l’État était lui-même source de menace par moment

Ce morcellement de l’autorité politique s’accompagne d’une réduction des déplacements individuels entre les régions et la primauté de l’identité politique locale dans le débat national. Mais l’erreur est de penser que celle-ci se forme contre une identité plus inclusive “libyenne” alors qu’en réalité elle est plutôt mobilisée « à défaut de » ou « dans l’attente de ». Bien que ces référents identitaires soient forgés par des trajectoires historiques locales bien différenciées, leur mobilisation au quotidien révèle plus l’absence de légitimité nationale que sa contestation.

La plupart des groupes armés et de leurs hommes acceptent aujourd’hui le principe du désarmement, mais la question qui suit est irrémédiablement celle de savoir à qui elles doivent remettre les armes, et qui assurera la sécurité. Ce localisme est le produit de quarante années d’un régime où l’État était lui-même source de menace par moment. Ainsi, la question des garanties et des contre-pouvoirs à l’absolutisme de l’État central est une donnée clé pour dessiner une relation pacifiée entre ces identités politiques locales et la reconstruction nationale. En attendant, c’est à cette échelle que se nouent alliances et conflits qui nourrissent la dynamique de guerre civile.

Revenons sur la tentative de mettre fin à la division de 2014 avec l’accord de Skhirat

L’accord de Skhirat échoue par manque d’inclusivité. Il exclut d’emblée une partie du Congrès général national (CGN), notamment les forces islamistes, et n’intègre pas non plus les différentes tendances de l’ancien régime.

« Ce jeu d’équilibre politique, cristallise la division plus qu’il ne la résout »

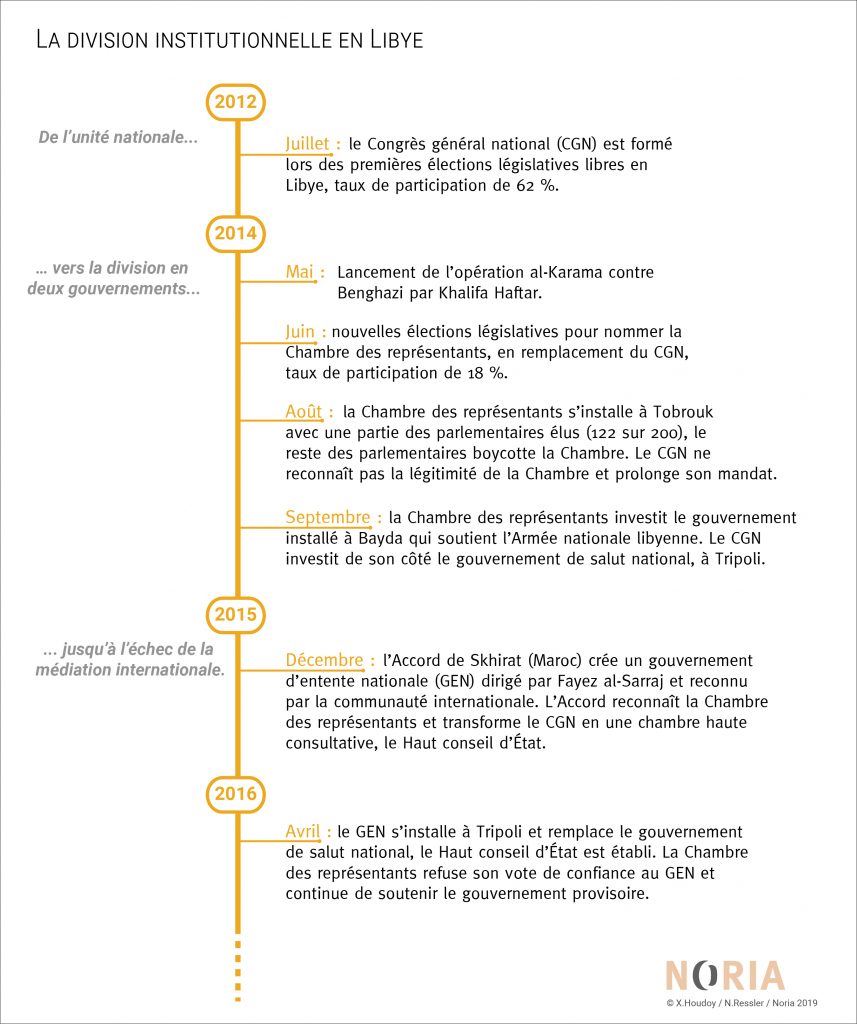

Le CGN, premier parlement élu de Libye, dispose à son installation le 8 août 2012 de dix-huit mois pour rédiger une constitution, ce qu’il ne parvient pas à faire. En pleine crise politique et au milieu des affrontements armés, le CGN organise de nouvelles élections en juin 2014, qui doivent déboucher sur la création de la Chambre des représentants2.

Avec un taux de participation inférieur à 20%, les élections de 2014 pâtissent du climat politique et du lancement de l’opération militaire al-Karama à Benghazi. La Chambre des représentants nouvellement élue est très divisée, et ne siégera d’ailleurs jamais au complet. Alors que la déclaration constitutionnelle prévoyait que le Parlement siège à Benghazi, la Chambre des représentants tient première session se tient à Tobrouk (Est) en raison des conflits. Elle est boycottée par 51 des 200 députés élus.

Le parlement dit de Tobrouk désigne un gouvernement provisoire qui siège à Baida (Est). Le CGN refuse de reconnaître la légitimité du nouveau Parlement et maintient son soutien au Gouvernement de salut national à Tripoli. C’est le début de la division institutionnelle en Libye.

Les différentes parties libyennes se retrouvent un an et demi plus tard à Skhirat (Maroc) afin de conclure un accord politique pour mettre un terme à la division, sous l’égide de l’ONU3. L’accord prévoit la formation d’un gouvernement d’entente nationale (GEN) et d’un Conseil présidentiel dirigés par Fayez el-Sarraj siégeant à Tripoli, tout en reconnaissant la légitimité de la Chambre des représentants dans l’exercice du pouvoir législatif. Les membres du Congrès général national rejoignent le Haut conseil d’État, organe consultatif créé par les accords de Skhirat.

Ce jeu d’équilibre politique, qui place le pouvoir exécutif à Tripoli et le législatif à Tobrouk, tout en excluant une partie des acteurs politiques libyens, cristallise la division plus qu’il ne la résout. C’est dans ce contexte que naît le projet de la Conférence nationale.

Quelle était l’ambition de la Conférence nationale annoncée pour début 2019 ?

Peu après son accession au poste de représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en Libye, Ghassan Salamé annonce le 20 septembre 2017 son plan d’action. Il organise son mandat autour de quatre priorités : la fin de la division politique avec l’application de l’accord de Skhirat ; la tenue d’élections ; l’organisation d’un processus constitutionnel et enfin la conduite d’une Conférence nationale.

L’organisation de la Conférence nationale s’est appuyée sur 77 réunions publiques4 conduites entre avril et juillet 2018. L’enjeu fut de réunir toutes les composantes de la société libyenne pour définir les grandes lignes d’un consensus national — mais également d’identifier les points de dissensus — autour de quatre thèmes : priorités des pouvoirs locaux et nationaux ; sécurité et défense ; distribution des ressources ; processus électoral.

Depuis 2011, la Libye a connu de multiples initiatives de paix, nationales ou internationales. La préparation de la Conférence nationale s’en distingue à plusieurs égards. Politiquement, elle est inclusive : y sont invités tous les acteurs politiques libyens, mais également les « citoyens ordinaires », pour participer à l’identification des problèmes créés par la division politique ainsi qu’à la recherche de solutions.

Toutes les réunions sont ouvertes afin de pouvoir réunir les détenteurs des différents pouvoirs (militaires, miliciens, tribaux, municipaux, etc.) devant leurs administrés. De ces rencontres est né un rapport disponible en ligne5 et présenté à Ghassan Salamé, aux autorités locales et aux acteurs diplomatiques.

La Conférence nationale devait se tenir à Ghadamès le 14 avril 2019, a été annulée, l’offensive militaire contre la capitale lancée dix jours ayant brisé la dynamique politique.

Un accord de paix est-il encore possible ?

La reprise des combats a profondément bouleversé la donne. L’urgence est d’arriver à un cessez-le-feu, condition nécessaire, mais non suffisante pour enclencher un processus politique. Les parties n’ont cependant pas la même compréhension de ce qu’implique un cessez-le-feu. Pour Khalifa Haftar, il s’agirait de maintenir ses positions autour de Tripoli alors que pour le gouvernement d’entente nationale, tout accord doit impliquer le départ des troupes de l’ANL sur les lignes d’avant le 4 avril, date du déclenchement de l’opération militaire contre la capitale.

La méfiance est à son niveau le plus élevé depuis le début de la division et aucun des acteurs ne souhaite confier à l’autre une quelconque légitimité en acceptant de le rencontrer. Chaque camp cherche de nouveaux interlocuteurs, sans que ces démarches soient pour l’instant couronnées de succès. L’option militaire a non seulement pris le pas sur le dialogue politique, mais elle l’écrase.

Tout nouvel accord devra être plus inclusif pour inviter à la table des négociations l’ensemble des parties prenantes au conflit

De plus, l’une et l’autre des parties ont lancé des mandats d’arrêt à l’encontre de la haute hiérarchie politique et militaire du camp adverse, renforçant la difficulté à organiser une rencontre officielle. Le gouvernement d’entente nationale a d’ailleurs rendu publique sa volonté de saisir la Cour pénale internationale afin d’enquêter sur des allégations de crimes de guerre à l’encontre de Khalifa Haftar et de ses troupes.

Enfin, si l’accord d’Abu Dhabi6 a pu se négocier entre les deux dirigeants, Haftar et Sarraj, tout nouvel accord devra être plus inclusif pour inviter à la table des négociations l’ensemble des parties prenantes au conflit. Il est par ailleurs indispensable de réunir les pays les plus impliqués et concernés par la guerre en Libye : Algérie, Tunisie, Égypte, Italie, France, Turquie, Émirats arabes unis, Qatar, etc. si les parties veulent que les négociations soient suivies d’effet.

L’offensive contre la capitale a rappelé la marginalisation dont souffrent certaines villes de l’Ouest libyen par rapport à Tripoli. Par exemple, l’exclusion politique et économique de la ville de Tarhouna opérée par Tripoli explique en grande partie son soutien apporté à Haftar. L’offensive a également renforcé les fractures régionales, entre la Tripolitaine, la Cyrénaïque et le Fezzan, et locales, entre des villes soudainement devenues rivales.

Tout accord de paix devra nécessairement répondre à ces divisions et à l’hyper-concentration des ressources qui alimente la guerre civile depuis 2014. Il faudra réussir à concilier la demande forte de décentralisation (déjà promue par une la loi 69 de 2013) et celle d’unité nationale. Aucun acteur politique ne peut aujourd’hui plus espérer incarner à lui seul la solution politique.

Notes

- Lire son portrait par Jon Lee Anderson, « The Unravelling », The New Yorker, 16 février 2015. Les tenants de l’ancien régime, qui ont longtemps considéré Haftar comme un traître, finissent par se rallier à sa cause en y voyant une offre politique susceptible de les ramener aux affaires ↩︎

- Tenues le 25 juin 2014, malgré le souhait d’une partie des membres du CGN d’étendre leur mandat. ↩︎

- 17 décembre 2012, voir la version officielle en anglais ici. ↩︎

- Elles se déroulent dans 43 localités différentes et attirent plus de 7000 participants, auxquels il faut ajouter 1700 questionnaires remplis et 300 courriers reçus. ↩︎

- Version anglaise disponible en ligne ↩︎

- Le 28 février 2019, Fayez el-Sarraj et Khalifa Haftar s’accordent sur un processus électoral et la nécessité de clore la période transitoire. L’accord signé aux Émirats arabes unis n’est pas rendu public. ↩︎