15 novembre 2018

TANGUY QUIDELLEUR & ROMANE DA CUNHA DUPUY

Pays en pleine transition politique à la suite de la révolution populaire de 2014, le Burkina Faso connaît depuis une dégradation de sa situation sécuritaire dans un contexte marqué par la menace de la mouvance islamiste au nord du pays. Dans ce contexte de bouleversement sociopolitique, des groupes d’autodéfense se désignant comme Koglweogo, « les gardiens de la brousse » font leur apparition au cours de l’année 2015. Le mouvement se diffuse dans une large partie du pays et se fait connaître pour les châtiments violents qu’il inflige aux voleurs et délinquants présumés. Cet article revient sur la genèse de cette galaxie de groupes armés qui s’arrogent des prérogatives sécuritaires au nom du respect de la loi.

Introduction

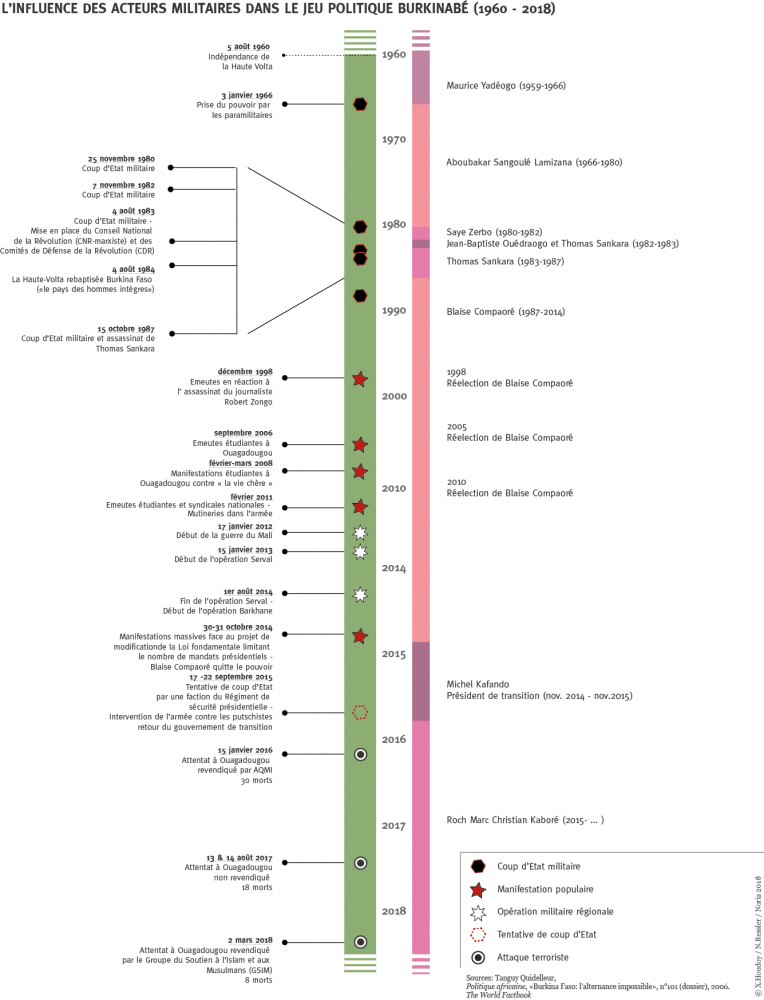

Sur la grande avenue Charles De Gaulle qui traverse Ouagadougou, et où transitent chaque jour des milliers de personnes, un immense panneau publicitaire annonce en lettres capitales : « Assurance Violences politiques : Terrorisme, Pillages, Vandalisme, Mutinerie, Grèves, Émeutes, Mouvements populaires – Face aux instabilités, sécurisez votre business ». Ce type de réclame donne une idée du climat social au Burkina Faso qui connaît depuis 2014 une transition politique complexe marquée par des épisodes de violence. L’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 qui a mis fin au régime du président Blaise Compaoré après vingt-sept ans de captation du pouvoir a laissé la place aux partis d’opposition, syndicats, associations ou activistes, réunis autour d’un agenda commun axé sur une volonté d’alternance politique. Le départ du « Beau Blaise » ne s’est cependant pas fait sans violence. D’une part, les manifestants ont subi une répression importante, malgré le refus d’une partie de l’armée de tirer sur la population. D’autre part, l’effondrement des réseaux du pouvoir ainsi que de ses ramifications a provoqué une fragilisation de l’appareil sécuritaire dont les effets structurels se font toujours ressentir 1 .

« Historiquement, les initiatives locales de sécurité ont toujours fait partie du paysage burkinabè et étaient prises en charge par des organisations locales »

La chute du régime a débouché en septembre 2015 sur un nouvel épisode de crise politique : le coup d’État raté du général Gilbert Diendéré contre le gouvernement de transition. Ce général était un des pivots du régime Compaoré et l’ancien chef du redouté Régiment de Sécurité Présidentielle (RSP). Bien que n’étant plus le chef d’état-major particulier du président, ce dernier conservait une influence réelle sur l’appareil militaire, les services de renseignement, le monde politique et plus généralement dans la région sahélienne. Proclamé nouveau chef de l’État dans une allocution télévisée, le général Diendéré est finalement déposé plusieurs jours plus tard suite à des manifestations populaires, à des négociations avec des membres du gouvernement de transition et à une intervention de l’armée loyaliste provoquant la reddition du RSP.

Le président Michel Kafando reprend alors ses fonctions et Gilbert Diendéré est arrêté. Cet épisode se traduit par une dislocation accrue de l’appareil sécuritaire burkinabè et par la suppression du RSP. Pour répondre à ces changements brutaux, une réforme des forces de sécurité est alors mise en place par le gouvernement. C’est dans ce contexte, caractérisé par une montée du sentiment d’insécurité – alimentée par les divisions apparentes au sein des appareils sécuritaires – et des recompositions politiques qu’apparaissent les groupes d’autodéfense Koglweogo. À partir de 2015, des burkinabè désireux de protéger leurs biens et leur bétail s’organisent et s’arment afin d’assurer eux-mêmes leur défense en particulier dans les zones rurales et périurbaines, ils se nomment “Koglweogo”, “gardiens de la brousse” en mooré, la langue du groupe Mossi, majoritaire dans le pays.

Historiquement, les initiatives locales de sécurité ont toujours fait partie du paysage burkinabè et étaient prises en charge par des organisations locales, telles que les associations de chasseurs, les structures villageoises ou encore les groupes politiques. Les rapports de l’État à ces groupes sont loin d’avoir été antagoniques. En effet, ils ont toujours bénéficié d’une certaine autonomie, permettant aux forces de l’ordre de gouverner à distance dans des zones où l’accès leur était difficile. C’est par exemple le cas des chasseurs traditionnels dozo2, ou encore des Comités de Défense de la Révolution (CDR) durant le régime de Thomas Sankara3

Cette tendance se retrouve aussi ces dernières années avec la tentative d’instauration par l’État d’une police de proximité incarnée par des citoyens “ordinaires”, désignés dans chaque localité. Le projet a depuis été abandonné. Or, depuis 2014, dans le contexte de crise politique et sociale, ces groupes d’autodéfense soulignent l’absence de l’État et le manque de services publics. Ils se présentent comme une réponse à l’absence de poursuites judiciaires dans de nombreuses affaires de vols ou de braquages qui provoquent la colère de la population. De cette manière, les Koglweogo se sont constitués de manière relativement indépendante vis-à-vis de l’État, adoptant un discours critique à son encontre, dénonçant son inaction et se revendiquant publiquement comme “apolitiques”. Ils s’illustrent surtout par leur prise en main de la chaîne pénale, parfois de manière très violente : leur emploi de la torture et les traitements dégradants – comme la séquestration de personnes soupçonnées de crimes, qui va parfois jusqu’à causer leur mort – sont d’ailleurs dénoncés par les défenseurs des droits de l’Homme.

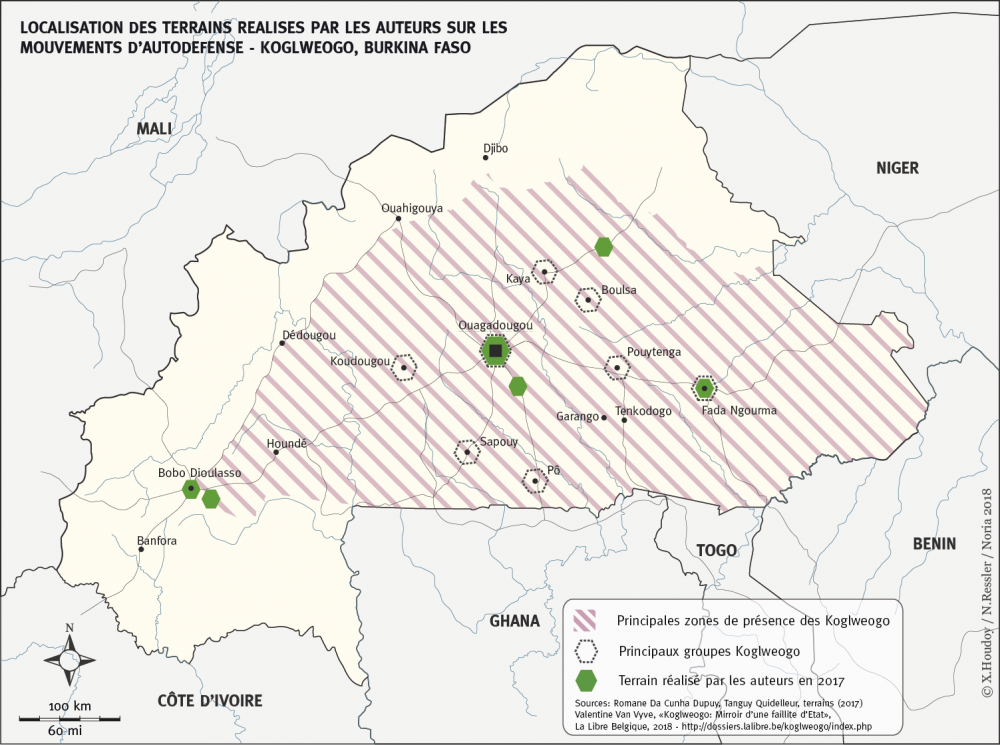

Bien que ces groupes soient violents et s’octroient des prérogatives a priori attribuées à l’État, ils continuent d’occuper une place importante dans le paysage politique et social burkinabè et cherchent à s’étendre à l’ensemble du pays. À partir d’une enquête de terrain4 menée en 2017 au Burkina Faso, cette analyse propose de revenir sur les ressorts de la mobilisation de ces groupes, les conditions et les limites de leur prolifération. En considérant que les Koglweogo sont un mouvement social, nous montrons qu’il se transforme au gré des particularismes locaux et des trajectoires des individus qui le composent. Né d’une véritable détresse sociale et sécuritaire, ce mouvement d’auto-défense se rationalise et se professionnalise. L’observer « par le bas » permet d’analyser finement comment les populations vivent les recompositions sociales et politiques actuelles.

La construction d’une mobilisation populaire

Les groupes se constituent dans leur majorité à petite échelle, à partir d’initiatives individuelles, avant d’être généralement structurés par des entrepreneurs politiques ou des membres des élites locales (grands commerçants, politiciens, chefferies coutumières, etc.). La campagne et les zones périurbaines, dépourvues de commissariat de police ou de gendarmerie, sont les terrains de prédilection pour le travail des groupes d’autodéfense dont les membres sont souvent des habitants de ces zones. Les volontaires de la base sont majoritairement des agriculteurs, des éleveurs (ou les deux) et des petits commerçants locaux. Ces derniers justifient avant tout leur engagement par des raisons morales, ils partagent un récit commun, celui d’une expérience de violence ou de vol vécue par eux-mêmes ou un proche, ce qui les aurait poussés à s’engager. Les premiers groupes se forment sur la base de réseaux d’interconnaissance dans des quartiers ou des villages.

« Les groupes ont également des revendications s’éloignant des préoccupations sécuritaires comme l’assainissement de l’eau ou le goudronnage des routes »

Le patronage des élites locales et des chefs coutumiers joue également un rôle en favorisant la constitution de réseaux d’interconnaissance, ce qui facilite l’engagement des premiers membres. L’enrôlement est présenté par les groupes comme une forme d’acte civique qui s’appuie sur le soutien populaire: « les Koglweogo c’est toute la population, alors que la police c’est un ministère. Tout le monde doit être Koglweogo, tout le monde est citoyen (…) Koglweogo c’est la population qui se mobilise pour sa sécurité5». La violence et sa mise en scène s’inscrivent alors dans un discours de classe et une rhétorique de l’action, « ici on fait, on ne parle pas ». L’imaginaire révolutionnaire (l’icône de Thomas Sankara ou encore les martyrs de l’insurrection populaire de 2014) est aussi mobilisé et fournit un cadre de référence aux membres des groupes. De réunions locales, les rassemblements se font ensuite aux niveaux régional et national.

Ils permettent de mettre en relation les Koglweogo des différentes localités, de favoriser la création de nouveaux groupes, d’harmoniser les discours et les pratiques et de se donner une visibilité médiatique. Les membres des groupes ont des revendications politiques comme la sécurité des biens et des personnes, mais laissent aussi apparaître des revendications s’éloignant des préoccupations sécuritaires comme l’assainissement de l’eau ou le goudronnage des routes. La tribune médiatique qui leur est accordée est l’occasion, notamment dans les campagnes, de faire passer ces messages et de rendre visible les revendications de la population locale. Tout en affirmant être « apolitiques », les groupes de Koglweogo se politisent en élargissant leurs discours à d’autres revendications. Celles-ci sont différentes en fonction des particularismes locaux mais la mise en scène de la sécurité et les corrections publiques qu’ils infligent aux délinquants s’inscrivent dans un répertoire d’action visant à critiquer l’État et à interpeller l’opinion publique.

Les conditions d’une expansion territoriale : l’insécurité et le besoin d’une justice rapide et réparatrice

La volonté des Koglweogo de se démarquer des forces de sécurité et des représentants de l’État séduit. Comme beaucoup de groupes d’autodéfense ou de vigilants, ils se présentent comme des individus issus du peuple, proches de celui-ci et capables de répondre immédiatement aux demandes des habitants sur de petits délits. Les Koglweogo disent ne traiter que les affaires de vols (bétails, téléphones portables, motos, etc.). L’une de leurs stratégies discursives consiste à rejeter la lourdeur bureaucratique de l’administration judiciaire et des actes administratifs jugés socialement discriminants, car rédigés en un langage complexe, inaccessible pour des habitants des zones rurales, qui n’ont pas tous été scolarisés. Les Koglweogo prônent au contraire la simplicité : un individu peut facilement venir déposer une « plainte » auprès du siège Koglweogo et le voleur présumé est recherché dès lors que la plainte est jugée sérieuse. Une des premières mesures mises en place par les différents groupes va s’institutionnaliser autour de procès sommaires, rendus publiquement et donnant souvent lieu à des châtiments corporels.

« La justice réparatrice fait leur force »

Cet argument de transparence, couplé à celui de l’efficacité, produit l’adhésion d’une partie de la population à ces groupes, comme le souligne le responsable d’un groupe en périphérie de Ouagadougou : « N’importe qui considéré comme voleur sera puni. Il doit être attaché, puni, chicoté, amendé, point ». Au travers de cette mobilisation pour la sécurité, il faut aussi souligner le déclassement soudain, la violence sociale et physique que peut représenter un vol pour des personnes vivant déjà dans des conditions difficiles : les têtes de bétails représentent un lourd investissement pour les agro-pasteurs qui mettent parfois des années à les obtenir, ils ne peuvent espérer une compensation de l’État ou d’une assurance en cas de vol. Au contraire, les Koglweogo s’assurent que le plaignant soit ensuite dédommagé par l’agresseur une fois capturé.

C’est cette justice réparatrice qui fait leur force. Outre la réparation matérielle c’est aussi la visibilité du châtiment et son aspect systématique qui donne l’impression que l’accusé a été “véritablement” sanctionné, contribuant ainsi à construire une image populaire positive de ces groupes. Une procédure rapide émanant d’une justice présentée comme juste et proche du peuple les démarque donc d’un système étatique perçu comme inefficace et incompréhensible. Outre la prise en main de la chaîne pénale, ils s’attribuent certaines fonctions relevant du monopole de la violence légitime de l’appareil étatique en effectuant notamment des contrôles routiers des marchandises et du bétail, en prélevant des taxes et en imposant des amendes ou en prenant des décisions de justice.

Enfin, la proximité avec les habitants se matérialise par l’occupation physique de l’espace local. Au sein des villages, les membres les plus actifs des groupes sont connus de tous, de même que l’emplacement de leur siège, que tout le monde est en capacité d’indiquer. Les groupes patrouillent régulièrement au sein des villages et ils sont visibles et reconnaissables à leurs uniformes, confectionnés localement par chaque groupe et semblables à ceux des forces de sécurité. Ainsi, de façon paradoxale ils mettent en avant la volonté de se distinguer des instances étatiques en étant proche du peuple, tout en cherchant à se différencier de ce dernier à l’échelle locale par ces attributs.

Le rôle ambigu de l’État

L’État et les milieux politiques burkinabè ont toujours entretenu une certaine ambiguïté avec ces groupes d’autodéfense, une situation qui a favorisé leur prospérité. À partir de 2015, dans un contexte de transition politique et d’attaques terroristes, le pouvoir central accueille d’abord positivement la montée en puissance de ces initiatives qui lui permettent d’assurer la sécurité, ou du moins d’afficher un volontarisme dans ce sens. À l’approche des municipales de 2016, les forces politiques ne peuvent se permettre de s’aliéner ces groupes très populaires dans les campagnes. Les Koglweogo sont rapidement devenus un enjeu électoral et font régulièrement l’objet d’un discours bienveillant de la part des autorités, l’ancien ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, étant même pendant un temps surnommé le “Père des Koglweogo”. L’ambiguïté se cultive aussi entre les groupes d’autodéfense, les milieux d’affaires et le monde politique dont les relations avec ces initiatives locales restent opaques.

« Il n’est pas rare que Koglweogo et forces de l’ordre s’entendent et coopèrent »

Certains groupes profitent en effet de moyens matériels venant de cercles proches du pouvoir et de la sphère privée, comme l’indique un koglweogo rencontré près de la capitale : « Les commerçants donnent aussi de l’argent pour qu’on fonctionne. Ils achètent des motos par exemple, un grand commerçant nous en a donné trois la dernière fois. Lui il possède une entreprise, mais il est aussi dans la banque6 ». Dans une autre localité, au centre du pays, le maire d’une commune fait appel au groupe local pour assurer la sécurité lors de rassemblements publics. Ce qu’explique le chef Koglweogo : « On a aussi du travail grâce au maire, qui nous appelle pour nous dire de sécuriser des lieux quand il n’y a pas assez de policiers. Cela peut être notamment pour des cérémonies ou des festivités. S’il y a une cérémonie, on vient sécuriser le matériel par exemple. Le Maire peut donner 3000 francs à chaque personne par jour. Il veut nous arranger et il est sûr qu’il n’y aura pas de problèmes ». Ainsi, pour certains groupes, cet engagement relève avant tout de pratiques commerciales du maintien de l’ordre plus proche d’activités de sécurité privée que d’une autodéfense citoyenne.

Les autorités locales traitent ces initiatives d’autodéfense avec pragmatisme, alors même que celles-ci ne sont pas effectivement reconnues par le pouvoir central comme ayant une existence légale. Le mouvement est fortement ancré dans les structures locales et participe à la vie politique, étant devenu un acteur incontournable des futurs enjeux électoraux. Enfin, leur capacité d’action va également dépendre de la manière dont ils interagissent avec les autorités et les forces de sécurité, notamment de la tolérance que ceux-ci vont montrer. L’intensité des relations avec les forces de sécurité varie en fonction des localités, et du degré de présence de celles-ci. S’il n’est pas rare que Koglweogo et forces de l’ordre s’entendent et coopèrent sur certaines affaires, il arrive aussi que des Koglweogo soient arrêtés et mis en prison lorsque les autorités estiment que ces derniers vont trop loin.

Les Koglweogo travaillent aussi à s’accaparer un capital symbolique qui collerait à leur manière de se désigner comme « gardien de la brousse » ou « protecteur de l’environnement ». Ils s’affichent comme garants de l’intérêt général et produisent un discours universaliste et citoyen. Leurs discours évoquant des valeurs de discipline, d’honneur ou le sens du sacrifice renforcent la cohésion des groupes et marquent leur domination auprès du reste de la population. Ces discours visent aussi à rassurer l’État quant à leur sérieux et à ouvrir la possibilité d’une collaboration avec celui-ci. Les Koglweogo se placent donc plutôt dans l’optique de capter les ressources de l’État plutôt que de lutter contre lui, même si cette configuration peut varier en fonction des spécificités locales.

Les limites de l’expansion : résistances, compétitions et particularismes locaux

Si leur ancrage local est une ressource, les Koglweogo ne représentent pas une entité homogène et le mouvement n’est pas accepté de manière uniforme dans l’ensemble du pays. Par exemple, à la fin du mois de mai 2017, pendant deux jours des Koglweogo et la population de Tialgo (situé à l’ouest du pays) se sont affrontés, entraînant la mort de six personnes. Les Koglweogo en provenance d’un village voisin étaient venus récupérer une amende impayée, amende jugée beaucoup trop élevée par les habitants de Tialgo. Le groupe d’autodéfense s’est alors heurté à un refus de la communauté de Tialgo de se soumettre à leur autorité et ainsi de reconnaître leur légitimité.

« Le mouvement Koglweogo semble s’éloigner d’une unification nationale »

Cet épisode sanglant est révélateur des tensions que peuvent susciter l’expansion de certains Koglweogo à l’ouest du pays7. Il révèle enfin que des groupes localisés se sentent suffisamment en confiance pour intervenir sur de larges zones géographiques. Ces violences avec les populations s’ajoutent aux tensions avec les groupes dozo assurant déjà des activités de maintien de l’ordre dans la zone ouest du Burkina Faso. La concurrence entre ces derniers et les nouveaux arrivants s’est aussi exacerbée, conduisant parfois à des affrontements sporadiques. Les autorités officielles ont été obligées de réagir en interdisant les activités liées aux Koglweogo dans la zone.

Se heurtant aux particularismes locaux, le mouvement Koglweogo semble s’éloigner d’une unification nationale. Localement des groupes s’organisent et soulignent leur particularisme et leur identité, comme c’est le cas à Fada N’Gourma à l’est du pays. Cette zone, occupée historiquement par la communauté Gourmantché, met en avant une culture distincte des Mossi. Depuis la fin de l’année 2016, les groupes d’autodéfense se sont regroupés dans l’association « Tin Kubi u dogu », qui signifie en langue gourmantché « protégeons la cité », ils insistent pour être désignés ainsi dans leur langue. Ce groupe est très puissant dans une région qui était alors connue pour son grand banditisme et ses coupeurs de route. De même, le chef qui apparaît comme le plus légitime est originaire de leur zone, le célèbre « Django ». Le changement de nom de l’association reflète une volonté d’émancipation et d’autonomie face au « pouvoir central Koglweogo » en construction, et rend moins probable une union nationale d’autodéfense sous une même « unité » Koglweogo. L’évolution des Koglweogo montre donc l’impossibilité pour un tel mouvement de constituer un bloc monolithique et homogène. Les institutions Koglweogo s’appuient sur les découpages administratifs et les logiques sociopolitiques préexistantes.

Conclusion

Les pratiques violentes et ritualisées par les groupes Koglweogo sont désormais courantes dans une majeure partie du pays. Dans les zones rurales, qui étaient sujettes à des problèmes d’insécurité, les différents témoignages semblent aller dans le sens d’une amélioration de la situation et d’un sentiment de réduction de l’insécurité. Cependant, le mouvement Koglweogo, de par la « chasse aux voleurs » qu’il mène et l’intégration d’anciens délinquants dans ses rangs, est accueilli de différentes manières au sein de la société. La prolifération de ces groupes d’autodéfense alimente aussi des conflits plus latents. Ainsi, on voit ressurgir dans les discours des oppositions entre communautés, entre « autochtones » et « nouveaux arrivants », entre centre et périphérie, entre monde rural et urbain ou entre classes sociales. Enfin, à l’aune des échéances électorales (élections présidentielles en 2020) la question de l’insertion de ces groupes armés dans le jeu démocratique reste entière.

RELATED ARTICLES

OTHER PUBLICATION

Click hereNotes

- Blaise Compaoré était en effet connu pour avoir des réseaux solides dans toute la sous-région en entretenant un dialogue continu avec des groupes considérés comme rebelles ou terroristes. Une politique qui aurait préservé le Burkina Faso des attaques terroristes jusqu’à son départ. ↩︎

- Les Dozo sont une confrérie transnationale de chasseurs traditionnels présents en Afrique de l’Ouest. Ils s’arrogent aussi, en plus de leur rôle traditionnel, des prérogatives sécuritaires en milieu rural. ↩︎

- Au cours de la révolution de 1983, influencée par une doctrine marxiste-léniniste, la présidence de Thomas Sankara met en place une décentralisation des politiques sécuritaires, notamment par la délégation à la population de fonctions de maintien de l’ordre. Ainsi, des Comités de Défense de la Révolution (CDR) sont créés. ↩︎

- Cette enquête a principalement été réalisée en périphérie de Ouagadougou, dans la région de Bobo dioulasso à l’ouest ainsi qu’autour de Fada N’Gourma, à l’est du pays (entretiens semi-directifs en français ou grâce à un interprète). ↩︎

- Entretien, périphérie de Ouagadougou, mars 2017. ↩︎

- Entretien, périphérie de Ouagadougou, mars 2017. ↩︎

- La zone du Grand Ouest du Burkina Faso connaît des tensions ethniques parfois vives entre les « autochtones » – qui s’incarnent dans une pluralité d’ethnies – et les Mossi. En effet, les localités de l’ouest ont connu une forte migration d’agriculteurs-éleveurs mossi depuis les années 1970. Ces mouvements de populations, typiques des fronts pionniers agricoles, ont ainsi fixé des nouveaux quartiers en périphérie des villages initiaux, ou même de nouveaux villages presque exclusivement mossi dans des localités où ils étaient considérés comme « des invités ». Ce mouvement migratoire, qui s’est accéléré, a ainsi profondément marqué l’ouest du pays, à tel point que désormais les Mossi sont majoritaires dans certaines communes. Ce bouleversement du rapport démographique a mis en minorité des communautés qui se considéraient comme « chez elles » et fait naître de nombreux conflits, notamment fonciers. ↩︎