Entretien avec Alejandro Velasco, réalisé par Fabrice Andréani

Comment caractériser la politique des États-Unis à l’égard du Venezuela au cours des quatre dernières années ?

Dès la prise de fonction de Donald Trump, son administration a traité la question vénézuélienne conformément à sa conception singulière des affaires étrangères, voire de la politique en général. Si, tout au long de ces quatre années, le président et son équipe ont déployé une campagne agressive, dite de « pression maximale », à l’encontre du gouvernement de Nicolás Maduro, il ne s’agissait pas pour autant d’une stratégie cohérente, articulée autour d’objectifs répondant à des intérêts nationaux clairement identifiés. On a plutôt eu affaire à une politique désarticulée, menée par à-coups, souvent contradictoire et fortement empreinte des intérêts spécifiques — et régulièrement concurrents — de ses responsables politiques.

Cette campagne s’est distinguée d’une part par l’adoption de sanctions financières et commerciales indiscriminées contre l’État vénézuélien, censées ouvrir la voie à un hypothétique « changement de régime » (« regime change »). Elle s’est caractérisée d’autre part par une communication officielle menaçante de la part de D. Trump et ses collaborateurs, qui ont régulièrement fait savoir à N. Maduro que « toutes les options [étaient] sur la table ». Sauf qu’en affectant la population bien plus que le régime en question, les sanctions n’ont fait qu’aggraver une situation humanitaire déjà extrêmement critique, tandis que les dirigeants bolivariens ont rapidement compris que les menaces d’intervention militaire étatsunienne in situ n’étaient guère crédibles.

Par cette rhétorique tapageuse, D. Trump a surtout utilisé le dossier vénézuélien pour tenter de s’assurer les voix du Collège électoral de Floride en vue de sa réélection en 2020 : il a ainsi attisé la phobie du « socialisme », ou de la gauche en général, qui règne depuis plusieurs décennies parmi les communautés d’expatriés latino-américains et en particulier chez les Cubains de Miami. C’est l’une des raisons pour lesquelles dès le début de son mandat, Trump a sous-traité sa politique latino-américaine au sénateur de Floride Marco Rubio, lui-même d’origine cubaine, et dont le principal objectif est de renverser la diplomatie de rapprochement avec La Havane initiée par Barack Obama. Rubio voyait dans l’éviction de Maduro et l’installation à Caracas d’un régime soutenu par les États-Unis un moyen de couper les vivres au gouvernement cubain, largement dépendant du pétrole vénézuélien qu’il acquiert à des tarifs défiant toute concurrence.

Si les autres hauts responsables de l’administration partageaient cette volonté d’étrangler le régime de Maduro et de le voir chuter, le Venezuela était pour chacun un moyen d’atteindre des objectifs différents, jamais une fin en soi. Ainsi des « faucons » Mike Pompeo et John Bolton, devenus respectivement Secrétaire d’État et Conseiller à la Sécurité nationale en 2018 : l’un et l’autre adoptent une rhétorique guerrière, mais Pompeo est parfaitement conscient que tant le Département d’État que la CIA — qu’il a dirigée juste auparavant — sont, tout comme le Pentagone, largement hostiles à toute aventure militaire au Venezuela. Or de son côté, John Bolton entend manifestement utiliser l’éventuel succès d’une opération éclair contre Maduro comme un moyen de convaincre Trump de l’opportunité, ou de la faisabilité, d’une guerre contre l’Iran — une idée qu’il n’a cessé de promouvoir auprès de la Maison-Blanche depuis le premier mandat de George W. Bush (2001-2004).

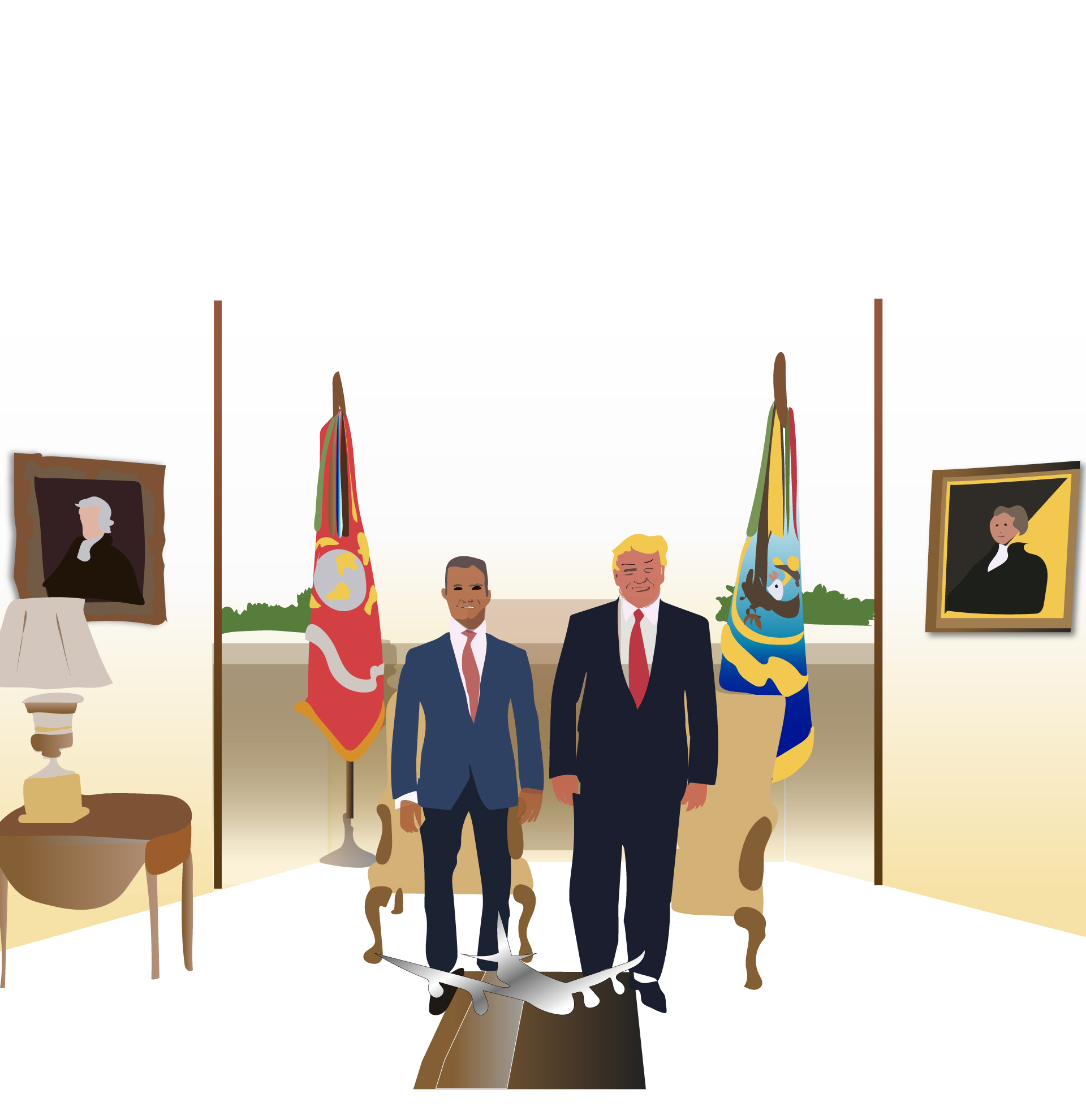

Début 2019, Donald Trump donne plus de crédit à cette ligne interventionniste. Il accorde son soutien au jeune député Juan Guaidó, qui a été élu « président par intérim » par la majorité parlementaire d’opposition — et appelle l’armée à le rejoindre —, en réaction à la réélection on ne peut moins concurrentielle de N. Maduro en 20181. En même temps, Elliott Abrams, un néoconservateur qui a fait ses armes aux côtés de John Bolton dans l’administration de Ronald Reagan (1981-1988), est nommé Représentant spécial pour le Venezuela. De son côté, le Vice-président Mike Pence va alors s’employer à ériger son coreligionnaire évangéliste Guaidó en figure providentielle à même de « libérer » le Venezuela — et de garantir sa réélection avec celle de Trump. Reste que, faute de résultats, Bolton est poussé à la démission dès septembre 2019 ; dans ses mémoires publiées en juin 2020, il reproche explicitement à Trump sa « faiblesse » sur le dossier vénézuélien.

Au fond, chacun de ces responsables avait des raisons spécifiques de se laisser convaincre par les secteurs les plus radicaux de l’opposition vénézuélienne en exil que Maduro était beaucoup plus faible que ce que les faits sur le terrain ne l’indiquaient. Ainsi, alors que Donald Trump optait pour le dialogue et la recherche d’ « accords » (deals) avec divers types de régimes répressifs et qui restreignent le pluralisme politique — Corée du Nord, Égypte, Russie, Turquie, Arabie Saoudite — son approche du Venezuela faisait à cet égard figure d’exception. Mais cette posture était à la fois sous-informée et peu cohérente, et par conséquent le plus souvent erratique et contre-productive.

En quoi cette politique s’est-elle distinguée de celle de l’ex-président Barack Obama, et quel bilan peut-on en tirer aujourd’hui ?

La politique de l’administration de B. Obama cherchait à combiner, selon l’expression consacrée, « le bâton et la carotte » : elle impliquait d’une part l’imposition de sanctions financières ciblées contre les hiérarques du régime soupçonnés de corruption, de narcotrafic ou de violations des droits humains, comme le gel de leurs avoirs aux États-Unis et le refus de leur accorder des visas d’entrée sur le sol étatsunien ; et d’autre part l’énonciation sans équivoque des conditions de leur allègement. En 2016, avec l’offensive gouvernementale contre la nouvelle majorité parlementaire d’opposition,2 la tenue d’élections ouvertes et équitables, par lesquelles les Vénézuéliens décideraient librement de leur avenir politique, est devenue la première de ces conditions.

Par contraste, les sanctions de l’administration Trump relevaient du seul « bâton ». Cette approche partait de la conviction que Maduro était politiquement faible et qu’il pouvait être aisément évincé si les principales sources de recettes de l’État, du moins celles perçues en dollars, étaient coupées. Cette politique d’étranglement annoncée en août 2017 — au terme de quatre mois de protestations durement réprimées3 — a commencé avec l’interdiction faite à Wall Street d’acquérir de nouveaux titres de la dette vénézuélienne. Elle s’est poursuivie avec l’embargo sur le pétrole vénézuélien exporté aux États-Unis et le gel des avoirs et actifs de l’État vénézuélien dans ce pays et chez certains de ses alliés (2019), dont notamment Citgo, la filiale de l’entreprise pétrolière nationale PDVSA, propriétaire d’un vaste réseau de raffineries et de distribution sur le sol étatsunien.

« Cette politique a renforcé l’emprise de N. Maduro et de ses proches sur la majorité des Vénézuéliens »

Ces mesures ont fini par affecter l’ensemble de la population, en particulier depuis la fin des dérogations initialement accordées aux partenaires étatsuniens de PDVSA sur le sol vénézuélien, et l’interdiction faite à Caracas d’importer de l’essence et du diesel depuis les États-Unis (courant 2020). Cette politique s’est avérée contre-productive, en ce qu’elle a renforcé l’emprise de N. Maduro et de ses proches sur la majorité des Vénézuéliens qui, ne disposant pas d’un accès régulier aux devises telles que le dollar ou l’euro, ont vu s’accroître leur dépendance vis-à-vis des maigres ressources — en particulier alimentaires — administrées par le gouvernement. En outre, ces mesures ont permis à Maduro de reconnaître après quatre ans de déni l’existence d’une crise économique en les érigeant comme seule et unique cause des carences de l’État, et de remobiliser au passage des soutiens autant dans le pays qu’à l’international.

En parallèle, lorsque les États-Unis reconnaissent, en 2019, la « présidence par intérim » de Juan Guaidó, une cinquantaine d’États leur ont emboîté le pas en Amérique latine et en Europe. Mais là encore, cette stratégie d’isolement diplomatique a produit l’effet inverse que celui escompté : tant l’armée que les alliés de Maduro à l’international, comme Cuba, la Russie, la Chine, mais aussi la Turquie, lui ont réaffirmé leur soutien, ternissant les espoirs suscités par Guaidó. Celui-ci s’est vu acculé à des choix tactiques toujours plus erratiques. Il a ainsi mis en scène en avril 2019 un coup d’État militaro-judiciaire in fine avorté, la plupart de ses soutiens supposés au sein du régime ne s’étant jamais manifestés. Quelques mois plus tard, il a encouragé l’élaboration d’un plan de débarquement de militaires vénézuéliens et de mercenaires étatsuniens, qui s’est matérialisé en mai 2020 de façon aussi spectaculaire que désespérée.

Autant de choix qui ont fini par miner la crédibilité de la figure du « président par intérim » dans le pays comme à l’international— y compris à la Maison Blanche —, et fissurer l’opposition comme rarement auparavant, tout en renforçant au passagela réputation des servicesde contre-espionnage du régime et de leurs partenaires cubains.En outre, par cette stratégie court-termiste, les États-Unis et Guaidó ont été pris dans un cercle vicieux marqué par l’application de sanctions toujours plus sévères et contre-productives.

Ironiquement, l’administration Trump et le « gouvernement virtuel » de Guaidó, tel que le qualifient ses critiques au sein de l’opposition, auront bien appuyé une sorte de « changement de régime », mais à contresens : après avoir donné des signes de vacillement en 2016-2017, ce régime autoritaire s’est mué en une dictature relativement consolidée qui fait face à une opposition bien plus impuissante qu’auparavant.

Faut-il s’attendre à un changement de cap de la part de la nouvelle administration de Joe Biden ?

Sur la question vénézuélienne, Joe Biden devra faire face à des vents contraires. D’un côté, tout allègement de la pression exercée sur Caracas et/ou La Havane risquerait de l’empêcher de gagner le vote des communautés d’expatriés et d’exilés cubains et vénézuéliens en vue des élections de mi-mandat, alors que celles-ci ont permis au Parti républicain de conserver la Floride en 2020.

De l’autre, le bilan négatif de la « pression maximale » mise en œuvre par l’administration Trump appelle clairement à une réévaluation, d’autant que la crise qui persiste au Venezuela a pris une tournure régionale avec l’exode de millions de personnes vers les pays voisins, mettant à l’épreuve des économies locales et des services publics déjà précaires, et générant des réactions xénophobes en Colombie, au Pérou, en Équateur, au Brésil et ailleurs. Ces problèmes n’ont fait que croître pendant la pandémie de Covid-19, et risquent de s’accentuer lorsque ces sociétés tenteront de se relever dans les mois à venir. Si bien que par-delà leurs divergences idéologiques, les autres gouvernements latino-américains vont sans doute être amenés à redoubler d’efforts pour inciter les États-Unis à agir autrement.

Les outils dont dispose l’administration Biden pour reconfigurer une telle politique sont nombreux. Comme promis durant la campagne présidentielle, les Vénézuéliens exilés aux États-Unis bénéficient désormais d’un Statut de protection temporaire (TPS) qui leur permet de s’établir et de travailler légalement pour une durée de 18 mois. Joe Biden pourrait renouer avec certaines dispositions clés mises en œuvre par l’administration Obama, notamment en liant la flexibilisation des sanctions financières et commerciales à une série de conditions politiques clairement énoncées.

Dans le même ordre d’idées, un rapprochement avec des figures plus modérées de l’opposition qui n’ont pas quitté le Venezuela, comme l’ex-candidat aux présidentielles de 2012 et 2013 Henrique Capriles, pourrait faciliter une reprise des pourparlers initiés par la Norvège entre les parties en lice, en vue d’une solution électorale incluant le chavisme — qu’il soit incarné ou non par Maduro. Les dernières tentatives dans cette direction avaient été sabordées par l’administration précédente, qui avait poussé Guaidó à la surenchère. En somme, si tout changement de cap à l’égard du Venezuela présente des risques pour Biden et son parti, rien ne serait plus périlleux et contre-productif que le maintien du statu quo.

Comment Maduro va-t-il tenter de se relégitimer sur la scène régionale et mondiale ?

Il faut bien comprendre que la légitimité que Maduro compte faire valoir dans la région tout comme à l’international n’est d’ordre ni démocratique ni électoral, mais bien politique. Ces quatre dernières années, et a fortiori depuis la présidentielle ultra-controversée d’avril 2018, les leaders antichavistes se sont efforcés, de concert avec l’administration Trump, de « ringardiser » le président à l’étranger. Ils ont participé à construire et à véhiculer une vision totalement erronée selon laquelle son absence de légitimité de jure équivaudrait à une absence de légitimité de facto. Dès lors, afin de disposer de marges de manœuvre cruciales à toute éventuelle négociation avec ladite « communauté internationale », Maduro va prolonger ses efforts pour d’une part consolider son contrôle sur les forces politiques se réclamant du chavisme et d’autre part maintenir la fragmentation de l’opposition.

Sur le premier aspect, les législatives du 6 décembre 2020 ont fait l’objet, tant en amont qu’en aval, de manœuvres judiciaires et d’irrégularités de la part du clan Maduro à l’encontre de l’opposition, mais aussi de néo-dissidents, dont la modification in extremis du mode de scrutin. Ces mesures ont permis au gouvernement de rafler plus de 90 % des sièges de députés, mais au prix du boycott des principaux partis d’opposition. Elles ont aussi participé à étouffer toute velléité critique au sein du camp chaviste ainsi qu’à récompenser les « maduristes » loyalistes, consolidant ainsi un peu plus la mainmise de Maduro sur les institutions.

Sur le second aspect, l’opposition a en parallèle recommencé une fois de plus à se ronger de l’intérieur. En effet, en dépit des soutiens à l’international dont Guaidó continue de se prévaloir, la fin du mandat légal de l’ex-Assemblée nationale (le 5 janvier 2021) et le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche (le 20 janvier) ont sérieusement remis en question sa capacité et sa légitimité à représenter — et a fortiori à diriger — une opposition de plus en plus hétérogène et fragmentée.

Notes

- Un scrutin largement boycotté, le pouvoir ayant refusé d’actualiser des listes électorales vielles de plusieurs années (en dépit de l’exode continu), et empêché les partis et candidats d’opposition les plus en vue de se présenter. ↩︎

- À partir de 2016, N. Maduro a usé sans interruption de l’état d’exception pour rendre inopérante l’écrasante victoire de l’opposition aux législatives de 2015 — qui augurait d’une quasi-cohabitation —, suspendant notamment un référendum populaire sur sa révocation à mi-mandat. ↩︎

- Et soldées par l’installation d’une Assemblée constituante « plénipotentiaire » après un scrutin taillé sur pièces par le régime et boycotté par une vaste majorité d’électeurs. ↩︎