Depuis une dizaine d’année il existe diverses formes de contestations au Soudan, quelles sont les pratiques de mobilisations et qui sont les acteurs contestataires ?

Clément Deshayes : La contestation du régime n’est pas nouvelle, elle existe depuis le coup d’Etat de 1989 mais s’est accentuée depuis une dizaine d’années. Pour appréhender la période révolutionnaire actuelle, il est donc nécessaire de la replacer dans une histoire plus longue des formes de résistance et de contestation de ce régime par des acteurs multiples qui vont des comités de résistance dans les quartiers aux partis politiques en passant par les associations et syndicats estudiantins.

La contestation ouverte a pris de l’ampleur entre 2010 et 2011. Ces années sont une période de reconfiguration du régime mais aussi des forces de l’opposition. Omar El Beshir est réélu en 2010 au terme d’une campagne qui a vu l’ensemble des candidats de l’opposition se retirer au fur et à mesure. La même année, la séparation du Soudan du Sud devient une évidence car la direction du Sudan People Liberation Movement (SPLM), largement dominant dans les régions du sud, fait ouvertement campagne pour l’indépendance. Cette évidence se concrétise en 2011 lors du référendum d’autodétermination. L’accumulation des révoltes dans les pays arabes, que les Soudanais ont suivis attentivement, notamment en Egypte, et les effets économiques désastreux de la séparation du Soudan du Sud, a rendu la reconfiguration des forces politiques soudanaises explosive. Cette reconfiguration s’amorce dès 2005-2006.

La paix entre le régime et le SPLM puis avec le Front de l’Est signifie en partie, malgré la guerre au Darfour, la fin de l’usage de la violence politique comme possibilité de changement global du régime. Les partis politiques sortent de la clandestinité dans les années 2000 et ont eux aussi abandonné l’option armée des années 1990, suite aux accords de paix de Naivasha en 2005[mfn]En 1990 suite au coup d’Etat, les principales forces d’opposition (Parti Oumma, Parti communiste soudanais, Parti Démocratique Unioniste, Ba’ath etc.) forment l’Alliance Démocratique Nationale (ADN). Celle-ci s’allie au SPLM en 1995 et privilégie la lutte armée. Le parti Oumma quitte l’alliance en 1999 et l’ADN signe un accord en 2005 à la suite des accords de paix signés par le SPLM avec le gouvernement. [/mfn]. La séparation du Sud acte la fin d’un projet politique alternatif à celui du régime militaro-islamiste, basé sur l’idée du Nouveau Soudan développée par John Garang de Mabior, dirigeant du SPLM, avant sa mort en 2005.

A partir de ce moment la contestation du régime évolue et change peu à peu de forme. Lors de la campagne de 2010, un nouveau groupe est créé, le Girifna, « nous en avons assez » (We’re fed up), et appelle à voter contre le National Congress Party, le parti au pouvoir. Ce groupe prend d’abord la forme d’une campagne puis se transforme très vite en un mouvement décentralisé de résistance et de contestation, qui articule des actions de rue avec une utilisation intensive des nouvelles technologies. Ce groupe est vite rejoint par d’autres nouveaux mouvements politiques composés majoritairement d’étudiants et de militants politiques et associatifs divers, comme sharara (l’étincelle) ou al taghyr al an(le changement maintenant)[mfn]Liste non exhaustive. D’autres mouvements ont vu le jour durant cette période notamment à Gedaref le mouvement Khalass, « ça suffit », ou bien le groupe de performance artistique de rue Shawarya à Khartoum. [/mfn].

« Ces nouveaux mouvements, porteurs d’une critique des partis politiques soudanais toujours très présente dans le mouvement révolutionnaire d’aujourd’hui, ont été des acteurs majeurs de la contestation du régime durant la première moitié de la décennie 2010. »

Ces mouvements, en lien avec les syndicats et associations étudiantes et certains groupes et comités de résistances en province, deviennent des acteurs majeurs de l’opposition au régime. Ils commencent à mener des campagnes, à prononcer des discours publics, à organiser des mobilisations dans les quartiers et à faire du porte-à-porte pour sensibiliser leurs voisins.

Présents essentiellement dans les espaces urbains, ces nouveaux mouvements politiques s’organisent de manière plus souple et horizontale que les partis politiques et défient le régime dans la rue. Ces militants, souvent étudiants, se caractérisent par leur manière créative, innovante et déterminée de prendre la rue. Ces nouveaux mouvements, porteurs d’une critique des partis politiques soudanais toujours très présente dans le mouvement révolutionnaire d’aujourd’hui, ont été des acteurs majeurs de la contestation du régime durant la première moitié de la décennie 2010.

Dès janvier 2011, à l’appel de ces nouveaux groupes notamment, et en réaction aux évènements en Tunisie et en Egypte, des manifestations se déroulent à Khartoum. Ces manifestations, peu organisées, sont assez vite réprimées et contenues par les forces de sécurité. La fin de l’année 2011 est marquée par des mobilisations étudiantes significatives.

En juin et juillet 2012, des manifestations importantes ont également lieu. Les différents nouveaux mouvements et organisations étudiantes appellent à la révolte. Ces manifestations touchent de nombreux quartiers de Khartoum, principalement les quartiers centraux et universitaires… Elles partent de l’Université de Khartoum avant de se répandre dans la ville comme une traînée de poudre. Le mouvement prend rapidement de l’ampleur après que des policiers soient entrés dans les dortoirs des femmes de l’Université de Khartoum pour arrêter des jeunes étudiantes en grève qui protestaient déjà contre les politiques libérales et les différentes mesures d’austérité mises en place par l’État.

En réaction à cet acte de la police et en écho aux revendications, les étudiants se mettent en grève dans de nombreuses universités et des manifestations ont lieu dans différentes villes du pays. De nouveau, la répression est forte mais peu meurtrière, à l’exception du Darfour à Nyala où 12 manifestants sont tués. Au moins 2000 personnes auraient été arrêtées par les forces de sécurité durant ces manifestations.

Qu’en est-il des évènements de septembre 2013 ?

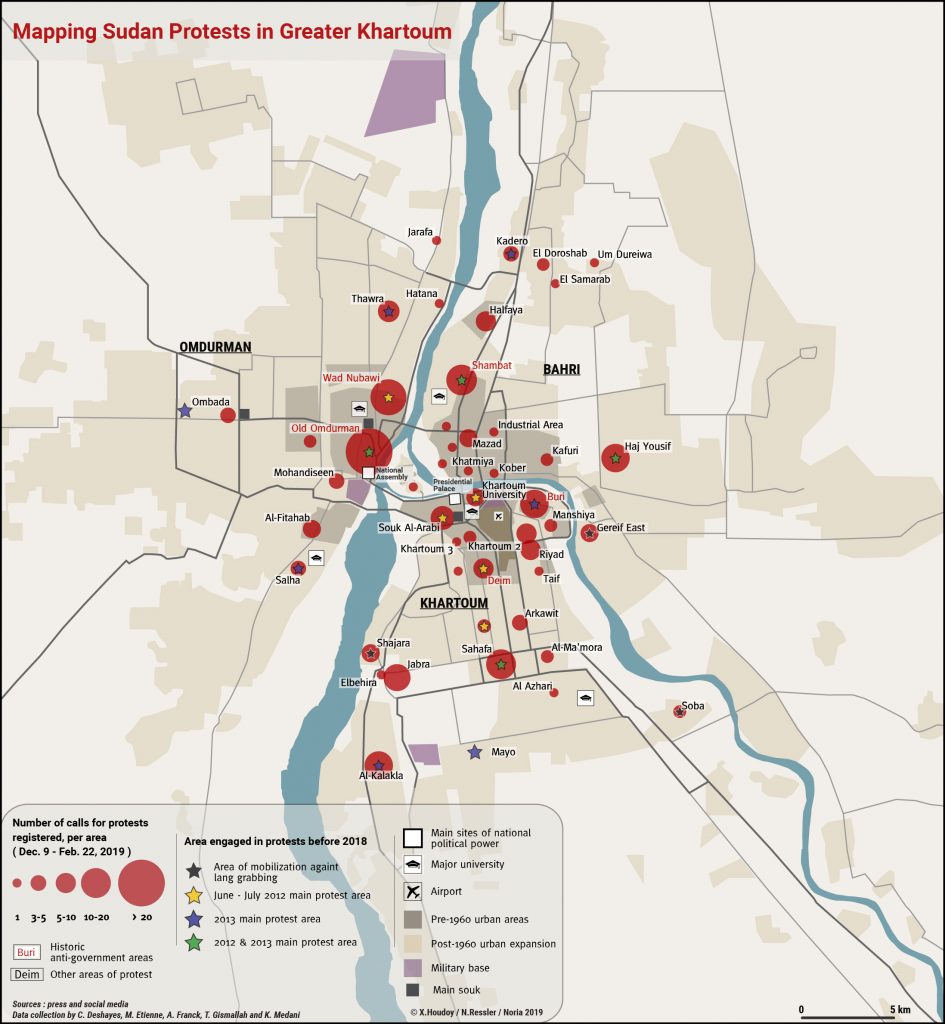

Du 23 au 30 septembre 2013, il y a de nouveau un important mouvement de protestation, qui s’étend cette fois à des classes et catégories sociales différentes. Les étudiants se sont mobilisés mais également des lycéens, des jeunes hommes et des travailleurs sont descendus massivement dans les rues. En fait, si des quartiers du centre de Khartoum se sont mobilisés, la nouveauté vient davantage de l’implication des habitants des quartiers périphériques. La population de quartiers plus marginalisés prend la rue de manière très significative, notamment dans les quartiers et districts de Umbadda, Hajj Youssef et Mayo. Ces quartiers ou districts de l’agglomération du grand Khartoum sont peuplés de populations tendanciellement issues de l’ouest, notamment du Darfour et du Sud du pays.

Bien sûr, de nombreux autres quartiers du grand Khartoum se sont mobilisés aussi, comme Shajara, Buhri, Thowra, Deim, Sahafa et plusieurs quartiers du vieux Omdurman, mais ce sont des quartiers traditionnellement hostiles au régime et qui se mobilisent de manière plus régulière.

La révolte de 2013 démarre à Wad Madani, une ville de province proche de la capitale, et se propage à Khartoum et au reste du pays dès le lendemain. L’élément déclencheur est l’augmentation générale du coût de la vie et plus particulièrement du prix de l’essence. Pourtant on entend très vite des slogans hostiles au régime qui dépasse de loin la question du coût de la vie. Cette question économique est intimement imbriquée à cette révolte mais n’est pas le seul déterminant.

Dès le début ces manifestations sont insurrectionnelles à Khartoum et dans d’autres villes du pays. Si le régime semble d’abord surpris par l’ampleur de la contestation, il réagit néanmoins de manière brutale : internet est coupé, les écoles sont fermées et surtout des miliciens du parti et les forces de frappes du NISS (National Intelligence and Security Services), les très puissants services de sécurité soudanais, sont mobilisés pour réprimer. Le Comité des Médecins soudanais estime qu’il y a à peu près 200 morts sur l’ensemble des manifestations. Par ailleurs, on remarque que cette répression est très inégale dans la ville : l’immense majorité des morts est concentrée dans les quartiers périphériques.

« Ces dix ans de contestation, d’expérimentation, d’apprentissage, permettent de penser le mouvement actuel. »

La violence de la répression de 2013 met un coup d’arrêt aux contestations par la rue et aux tentatives insurrectionnelles pendant un certain nombre d’années. Les militants soudanais de différentes obédiences et de différents groupes se réorganisent et réfléchissent à la façon de continuer la lutte sans mettre en danger les manifestants. En 2015, des campagnes de boycott de l’élection présidentielle rencontrent un certain succès : le régime se voit dans l’obligation d’étendre la durée de vote car il n’arrive pas à atteindre la barre de 50% de participation.

En novembre et décembre 2016, de grandes grèves générales sont organisées et qualifiées par les militants de asian medani, de désobéissance civile. Leur succès est relatif. Les trois jours de désobéissance civile en novembre (27-28-29) font suite à des conflits durs dans les hôpitaux et à des grèves de pharmaciens face au manque de moyens médicaux et à l’augmentation des prix des médicaments. L’appel est clair, il dit en substance : restez chez vous, n’allez pas travailler mais n’allez pas non plus manifester, le régime ne peut pas vous tuer si vous ne sortez pas. Cette capacité à faire évoluer les formes de mobilisations pour contourner la répression et mettre en difficulté le régime est tout à fait remarquable.

Ces dix ans de contestation, d’expérimentation, d’apprentissage, permettent de penser le mouvement actuel. On voit, au regard de la géographie des zones mobilisées, que celles qui se mobilisent aujourd’hui sont sensiblement les mêmes que celles qui l’étaient en 2011, 2012 et dans une moindre mesure 2013. La propagation rapide et simultanée des protestations dans de nombreux endroits s’explique aussi par les autres mobilisations que les villes de province et les différents quartiers de la capitale ont connu ces dernières années. Par exemple, les villes touchées par des protestations liées à l’exploitation de l’or, aux coupures d’eau potable, à la terre, ou même à des privatisations ont été des fers de lance des manifestations.

Il est tout à fait probable que cette décennie d’intensification des contestations, aux niveaux national et local, ait permis à la fois de diffuser des pratiques de résistances et de lutte et à la fois de véhiculer des représentations liées à l’injustice de la domination du régime en place. Cela, comme d’autres processus sociaux, a probablement permis une forme d’ouverture des possibles pour une partie des protestataires. Par ailleurs, les mots d’ordres et les modes d’action des protestataires, sans que nous puissions pour l’instant dégager une généalogie claire, rappellent de manière parfois frappante, les modes d’action des mouvements apparus au début de la décennie comme Girifna, en milieu urbain.

Dans les manifestations actuelles, on a beaucoup entendu parler de la présence de « jeunes » et d’étudiants ? Quelle est la place des mouvements étudiants dans le champ contestataire au Soudan ?

Historiquement, l’université est un lieu central de lutte et de contestation au Soudan. L’Université de Khartoum, du fait de son histoire, de sa centralité, de son rôle de formation des élites politiques et économiques, est un lieu très politisé et de politisation intense.

Dès la prise de pouvoir par le mouvement islamique avec l’aide de segments de l’armée en 1989, les universités soudanaises sont le théâtre d’affrontements très durs entre les opposants coalisés et les étudiants islamistes, les premiers remettant en cause la domination relative des étudiants islamistes sur les campus depuis la seconde moitié des années 1970. Ces affrontements se déroulent de manière institutionnalisée dans le cadre d’une lutte pour le contrôle des University Student Unions, sorte de bureaux étudiants des universités publiques, qui sont en charge de l’organisation des activités sociales et culturelles sur les campus et qui servent de représentation étudiante dans les discussions avec les administrations.

Il est nécessaire d’imaginer, pour comprendre le niveau de violence sur les campus, qu’à partir de la prise du pouvoir en 1989 les syndicats étudiants liés au régime s’insèrent de manière plus ou moins assumée dans les forces de sécurité. Les étudiants de ces syndicats étudiants doivent aussi aller faire le Jihad dans le Sud et constituer ce que les étudiants appellent les unités jihadistes sur les campus.

D’après les militants étudiants de l’opposition durant les années 2000, il y a un reflux des étudiants islamistes et de nouvelles associations étudiantes sont créées, des mouvements moribonds comme le Congrès des Etudiants Indépendants renaissent et redeviennent des forces étudiantes de premier plan.

L’activité politique est donc très importante dans les universités et de nombreuses grèves et mouvements y ont eu lieu ces dernières années[mfn]DESHAYES, C., 2018, Lutter et contester en ville au Soudan (2009-2018), Note de l’observatoire Afrique de l’est. [/mfn]. Des protestations générales se sont déroulées pour lutter contre les formes de privatisation, de libéralisation des universités, pour protester contre les mauvaises conditions de vie dans les dortoirs étudiants et contre l’augmentation générale des prix. Les actions menées par les associations régionales d’étudiants du Darfour ont été très puissantes notamment pour revendiquer l’exemption des frais d’inscription prévus par les accords de paix de Doha. Cette mobilisation s’articule à une lutte contre les discriminations et une sensibilisation sur le conflit au Darfour.

Rappelons que le régime soudanais, tout à son projet de refondation de la société, se lance dans des réformes ambitieuses de l’éducation supérieure. Les cursus sont arabisés et rendus conformes à la vision de l’Islam du nouveau régime. Le nombre d’universités explose entre 1989 et le début des années 2010 : on passe ainsi de 4 universités publiques à une trentaine aujourd’hui avec notamment la création de 19 universités régionales. Le nombre d’universités et de collèges privés passe lui de 1 à 73 en 2016. Dans les universités privées, les activités politiques sont interdites, mais dans les universités publiques il y a des activités associatives et syndicales, y compris de l’opposition, même lorsqu’elle est cantonnée à la clandestinité. Des discours publics sont prononcés dans les allées des universités, il y a des élections, des campagnes, c’est souvent assez violent.

Si le contexte a changé dans les années 2000 avec la sortie de la clandestinité des partis politiques, les affrontements sont restés très durs : il y a régulièrement des morts, des affrontements au cocktails Molotov, au couteau etc. La majeure partie de la violence provient des groupes étudiants pro-régime qui attaquent les rassemblements, les discours publics et les évènements organisés par les opposants.

Comment s’organise la répression ? De quelles manières celle-ci a évolué depuis le début de la Révolution ?

La répression a évolué depuis le début du mouvement au regard de ce que faisait le régime par le passé même s’il y a des continuités notables… Les éléments que je vais développer ne concernent pas les zones de guerre, qui sont soumises à des formes de violence et de contrôle qui ne sont pas toujours comparables au reste du pays.

Avant décembre 2018, de manière schématique, on pouvait distinguer plusieurs types de répression qui s’imbriquaient. Il y avait la répression directe, qui est une répression par la violence avec les actes de torture des forces de sécurité, la répression des manifestations, les disparitions forcées, les viols, etc. Cette répression touche surtout les militants les plus actifs. Un certain nombre de militants et sympathisants ne sont pas forcément ciblés par ces modes de répression de l’Etat soudanais.

La répression est menée par les services de sécurité, la NISS, qui possède un réseau d’informateurs assez large et étendu. Elle travaille également en accord plus ou moins fort avec les lejna cha’abia (les comités populaires[mfn]Les comités populaires sont la plus petite échelle administrative au Soudan. Les membres des comités populaires, censés représenter la population locale, sont souvent affiliés au National Congress Party, sont des personnes proches du régime ou qui en attendent des ressources. Les comités populaires jouent un rôle dans la distribution de certains services ou biens (le sucre notamment dans les années 1970) et ils participent activement au maillage policier du territoire. [/mfn]) et les groupes étudiants islamiques dans les universités. Cette répression très forte, brutale, directe, touche les militants politiques, mais pas systématiquement et pas de la même manière en fonction du prestige familial, de leur classe sociale, ou de leur origine géographique. Tendanciellement, si une personne est originaire du Darfour ou des Monts Nouba, elle risque davantage qu’une personne qui vient du Nord ou du Centre.

« L’Etat soudanais alterne entre une répression ciblée dans le temps et sur des personnes précises, et une violence plus indistincte comme lors de la répression de 2013 »

Les services soudanais possèdent des listes de personnes à arrêter en cas d’événements contestataires. Ces listes ont été mises à jour suite aux mouvements de protestation de janvier 2011 et de juin-juillet 2012. Et aujourd’hui, à chaque fois et au moindre mouvement, ils arrêtent les personnes qui y figurent. C’est ce qui s’est passé en janvier 2018 quand il y a eu les manifestations contre l’augmentation du prix du pain.

Les services de sécurité ont arrêté plusieurs centaines de dirigeants et militants politiques de tous les partis, de tous les mouvements, et les ont gardés entre deux et six mois en prison. Cette forme de répression imprévisible, entretient l’incertitude. Parfois un militant prend la parole en public sans être arrêté ou inquiété, alors que d’autres fois une personne peut subir les foudres des services de renseignement pour des actes qui peuvent paraître insignifiants.

Aujourd’hui, le niveau de répression est plus faible et moins systématique que dans les années 1990. L’Etat soudanais alterne entre une répression ciblée dans le temps et sur des personnes précises, et une violence plus indistincte comme lors de la répression de 2013.

Quand un militant fait partie des listes d’opposants, il n’a plus accès aux emplois de l’administration publique. Toute une série d’entreprises liées au mouvement islamiste lui sont fermées. Ces formes de répression, qui visent à dissuader les personnes de contester, sont courantes. Les procès pour des motifs fallacieux ou politiques, comme cela a été le cas pour l’étudiant Asim Omer, sont réguliers. Asim Omer est un cas paroxysmique – il a été accusé du meurtre d’un policier lors d’une manifestation et condamné à mort – mais de nombreux militants sont poursuivis pour des motifs très divers.

Une autre forme de répression s’appuie notamment sur les Lois d’Ordre Public qui réglementent l’espace public en suivant des normes religieuses. Ces lois ont été un outil pour contrôler la population et pour délégitimer les protestataires. Elles réduisent nettement l’accès à l’espace public pour les femmes mais permettent aussi de condamner les personnes pour des comportements qualifiés d’« immoraux » ou d’« indécents ». On peut penser à la tonte des personnes arrêtées durant les manifestations (qui fait suite à une pratique de plus en plus usitée ces dernières années).

Enfin, une autre pratique répressive consiste à user de la pression sociale et familiale. De nombreuses familles sont appelées, harcelées par les services de sécurité. Ces derniers menacent les familles, leur font part des comportements illégaux et/ou « immoraux » de leurs enfants en espérant que les proches fassent ensuite pression. C’est surtout le cas pour les femmes. Parfois ce sont des membres des comités populaires, des habitants du quartier membres du National Congress Party ou bien, de manière plus rare, des membres de la famille liés au régime qui sont envoyés discuter avec leurs parents. Cette dernière forme mise sur le contrôle social et familial pour empêcher une forme de « récidive » protestataire.

Depuis décembre 2018, ces formes de répression commencent à se fissurer. Une partie des dirigeants politiques ou contestataires savent qu’ils vont potentiellement être arrêtés, donc ils passent en clandestinité ou sortent du pays. Un certain nombre a quand même été arrêté au fur et à mesure. Mais l’ampleur des mobilisations dans l’espace et la durée a permis que les forces de sécurité soient un peu dépassées et qu’elles ne puissent plus toujours traiter de manière efficace les manifestants.

D’ailleurs, la direction de l’Association des Professionnels est restée largement anonyme et clandestine durant les quatre mois de manifestations. Les dirigeants de ce groupe savent que les services de sécurité essayent de décapiter systématiquement les forces politiques organisées à chaque fois que celles-ci émergent et sont en mesure de prendre la tête d’un mouvement populaire d’ampleur. Des militants politiques chevronnés ont par exemple été arrêtés et les forces de sécurité ont mis parfois deux semaines à les traiter et à les identifier.

Lors du mouvement actuel, la répression n’a pourtant pas été anecdotique, les forces de sécurité ont remis au goût du jour les célèbres « maisons fantômes » des années 1990, véritables maisons de torture dont seuls les cris des prisonniers s’échappaient. Mais certaines images ou récits, comme ceux de ces prisonnières de la prison pour femmes d’Omdurman, qui continuent de scander des chants révolutionnaires, ont progressivement écorné l’image de toute puissance de l’appareil répressif. Autre chose nouvelle, les habitants à l’échelle locale ont commencé à identifier et parfois à faire pression sur les personnes identifiées comme participant activement au régime.

Dernière chose, si les formes répressives s’adaptent aux pratiques contestataires, elles influencent aussi les manières de se mobiliser et de résister. Ce n’est pas un hasard si les pratiques de résistance se sont développées depuis dix ans à l’échelle des quartiers, qui sont des zones plus sécurisées d’interconnaissance, qui permettent de se replier rapidement chez soi et de s’adapter aux modalités de déploiements des forces de sécurité. Les petites rues en terre à l’intérieur des quartiers sont souvent obstruées par de petits barrages de terres ou des arbres qui limitent les poursuites par les pick-up et les miliciens du régime. De même, les comités révolutionnaires de quartier d’aujourd’hui sont des héritiers des comités qui se sont créés en 2012 et 2013 dans de nombreux endroits.

Dans le sens inverse, le contrôle de l’Etat s’est aussi adapté sur les réseaux sociaux. La NISS a créé des unités cybers appelés les jihadist cyber units qui se sont spécialisées dans la création de faux comptes Facebook ou Twitter. Ils ont par exemple créé de faux événements pour piéger des gens et les arrêter. De manière plus générale ces unités ont également servi d’outil de propagande. Progressivement les militants ont aussi appris à se servir de canaux plus sécurisés et c’est ce que nous pouvons observer avec l’Association des Professionnels Soudanais SPA. Ce groupe a créé une application et un site internet lançant les appels à manifester, diffusés rapidement et de manière sécurisée.

On observe donc d’autres formes de mobilisation face auxquelles l’appareil de sécurité est dépassé. Il n’a également plus les moyens de réprimer car beaucoup des manifestants dans la rue ne sont pas des militants politiques habituels et chevronnés. Les manifestations continuent malgré leur arrestation.